はじめに:Logic Pro標準Distortionとは?

Logic Pro Xには、数多くの高品質なAudio FXプラグインが標準で搭載されています。その中でも、サウンドに力強さや温かみ、あるいは過激な歪みを加えたいときに活躍するのが「Distortion」系プラグインです。Logic Proには複数のDistortion系プラグインがありますが、今回はその中でも最もシンプルで基本的な「Distortion」プラグインに焦点を当て、その使い方とサウンドメイクのコツを徹底解説します。

DTM(デスクトップミュージック)において、歪み(Distortion)は非常に重要なエフェクトです。ギターサウンドはもちろん、ベース、ドラム、シンセサイザー、さらにはボーカルに至るまで、様々な楽器に適用することで、サウンドに個性とパワーを与えることができます。Logic Pro標準の「Distortion」プラグインは、そのシンプルさゆえの扱いやすさとCPU負荷の軽さが魅力であり、初心者からプロフェッショナルまで幅広く活用されています。

この記事では、「Distortion」プラグインの基本的な使い方から、具体的なサウンドメイクのテクニック、他のプラグインとの組み合わせ方、そして使用上の注意点まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたもLogic Proの「Distortion」プラグインを自在に操り、楽曲のクオリティを一段階引き上げることができるようになるでしょう。

シンプルイズベスト!初代Distortionプラグインの魅力

Distortionプラグインの特徴:

- 直感的なインターフェース: わずか3つの主要なパラメータ(Drive, Tone, Output Level)で構成されており、非常に分かりやすい。

- 軽いCPU負荷: 古くから搭載されているシンプルな設計のため、CPUへの負荷が非常に少なく、多くのトラックに気軽にインサートできます。

- 基本的な歪みサウンド: 素直で扱いやすい、基本的なディストーションサウンドを提供します。派手さはありませんが、様々な音作りの土台として活用できます。

- サチュレーション効果: Driveを控えめに設定することで、テープサチュレーションのような温かみや太さを加える効果も期待できます。

Logic Proには「Distortion II」や「Overdrive」、「Clip Distortion」など、より多機能で多様な歪みキャラクターを持つプラグインも搭載されています。しかし、この初代「Distortion」プラグインは、そのシンプルさが最大の武器です。複雑な設定に迷うことなく、素早く目的の歪み感を得たい場合に非常に役立ちます。また、あえて機能が限定されていることで、音作りの基本を学ぶ上でも最適なプラグインと言えるでしょう。

この「Distortion」プラグインは、Logic Proの非常に古いバージョンから搭載されている、いわば「レガシー」なプラグインの一つです。しかし、そのシンプルさと効果は現代の音楽制作においても十分に通用します。

Distortion IIや他の歪み系プラグインとの違い

Logic Proには豊富な歪み系プラグインが用意されています。ここで、初代「Distortion」と他の代表的なプラグインとの違いを簡単に整理しておきましょう。

- Distortion II: 初代「Distortion」の進化版とも言えるプラグインです。複数のディストーション・アルゴリズム(Crunch, Heavy, Fuzzなど)を選択でき、より多彩な歪みサウンドを作り出すことが可能です。トーンコントロールもより詳細に行えます。

- Overdrive: 真空管アンプがオーバードライブした際の、比較的マイルドで温かみのある歪みをシミュレートします。ギターやベース、キーボードなどに自然なサチュレーションやドライブ感を加えたい場合に適しています。

- Clip Distortion: デジタルクリッピングやハードクリッピングに近い、硬質でエッジの効いた歪みを作り出します。意図的にサウンドを潰したり、過激な効果を狙ったりする場合に有効です。

- Bitcrusher: サンプルレートやビット深度を下げることで、ローファイでデジタルな歪み(クラッシュノイズ)を生成します。独特の質感を加えたいときに使用されます。

- Phase Distortion: 位相変調を利用して歪みを生成する、少しユニークなプラグインです。倍音構成が複雑に変化し、金属的な響きや独特のキャラクターを加えることができます。

これらのプラグインと比較すると、初代「Distortion」は最も基本的な歪みを提供するプラグインと位置づけられます。特定のキャラクターを強く持たない分、様々なソースに対してニュートラルに歪みを付加できるのが特徴です。まずはこの「Distortion」で歪みの基本を掴み、必要に応じて他のプラグインを試していくのが良いでしょう。

Distortionプラグインの基本操作

それでは、実際に「Distortion」プラグインの使い方を見ていきましょう。操作は非常に簡単です。

プラグインのインサート方法

Logic Proで「Distortion」プラグインを使用するには、まずエフェクトを適用したいトラックのミキサーチャンネルストリップ、またはインスペクタの「Audio FX」スロットをクリックします。表示されるメニューから「Distortion」>「Distortion (Stereo / Mono)」を選択します。(トラックがステレオかモノラルかによって選択肢が変わります)

プラグインがインサートされると、専用のウィンドウが表示され、パラメータを調整できるようになります。

各パラメータ解説

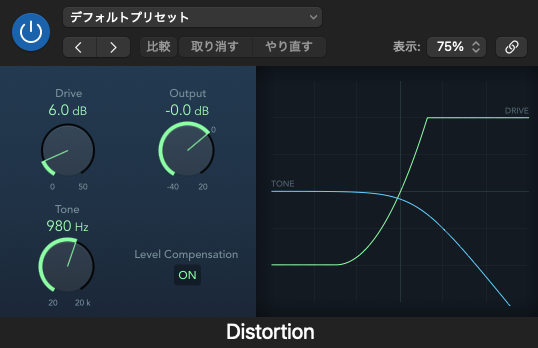

「Distortion」プラグインのインターフェースは非常にシンプルです。主要なパラメータは以下の3つです。

Drive:歪みの量をコントロール

「Drive」ノブは、入力信号をどれだけ増幅させて歪ませるかをコントロールします。ノブを右に回すほど(値を大きくするほど)、歪みは深くなっていきます。

- 低い設定 (0dBに近い値): ほとんど歪まず、わずかなサチュレーション効果が得られます。サウンドに温かみや太さを加えたり、ピークをわずかに抑えたりするのに使えます。

- 中程度の設定: 明瞭な歪みが加わり始めます。クランチサウンドや、サウンドにエッジを立てたい場合に適しています。

- 高い設定 (最大値に近い値): 強く歪み、倍音成分が豊かになります。ハードなディストーションサウンドや、サウンドを意図的に潰したい場合に用います。

Drive量を調整する際は、入力信号のレベルにも注意しましょう。元の信号レベルが大きいと、低いDrive設定でも強く歪むことがあります。逆にレベルが小さいと、Driveを上げても思ったように歪まない場合があります。必要に応じて、プラグインの前段でゲイン調整を行うと良いでしょう。

Tone:歪みの音色を調整

「Tone」ノブは、歪んだ後のサウンドの音色(明るさ)を調整します。これは一般的に、歪み回路の後段に配置されたフィルターとして機能します。

- 低い設定 (左に回す): 高域成分がカットされ、マイルドでダークな、こもったようなサウンドになります。耳障りな高域を抑えたい場合や、温かみのあるトーンにしたい場合に有効です。

- 高い設定 (右に回す): 高域成分が強調され、ブライトでエッジの効いた、明るいサウンドになります。サウンドの抜けを良くしたい場合や、アグレッシブな質感を強調したい場合に有効です。

- 中央の設定: 比較的にフラットな特性になります。

Toneの調整は、歪みのキャラクターを決定づける上で非常に重要です。Driveで歪みの深さを決めた後、Toneでサウンドの明るさや質感を微調整していくのが一般的な使い方です。他の楽器との兼ね合い(ミックスの中での聴こえ方)を考慮しながら調整しましょう。

Output Level:最終的な音量を調整

「Output Level」ノブは、Distortionプラグインから出力される最終的な音量を調整します。Driveノブを上げると歪みと共に音量も大きくなる傾向があるため、このOutput Levelで適切な音量に補正する必要があります。

エフェクトをバイパスした時の音量と、エフェクトをオンにした時の音量が同じくらいになるように調整するのが基本です。これにより、エフェクトのON/OFFを切り替えても音量差がなくなり、純粋な音色の変化を確認しやすくなります。

Driveを上げると急激に音量が大きくなることがあります。スピーカーや耳を保護するためにも、Output Levelを下げた状態から徐々に調整するように心がけましょう。

実践!サウンドメイクテクニック

「Distortion」プラグインは、そのシンプルさゆえに様々な楽器に応用できます。ここでは、具体的なサウンドメイクの例をいくつか紹介します。

ギターサウンドへの活用

ディストーションと言えば、やはりエレキギターのサウンドメイクが代表的です。アンプシミュレーターの前段または後段にインサートすることで、多彩なサウンドバリエーションを生み出せます。

使用例: クランチサウンドの作り方

クリーンサウンドと強いディストーションサウンドの中間的な、軽く歪んだクランチサウンドを作ってみましょう。アンプシミュレーターをクリーントーンに設定し、その前段に「Distortion」をインサートします。

- Drive: 低め〜中程度(例: 6dB〜12dB程度)に設定し、ピッキングの強弱で歪み具合が変化するように調整します。

- Tone: ギターのキャラクターや曲調に合わせて調整します。一般的には中央〜やや高めに設定すると、歯切れの良いサウンドになります。

- Output Level: バイパス時と同程度の音量になるように調整します。

これにより、ピッキングニュアンスを活かした表現力豊かなクランチサウンドが得られます。ブルースやロック、ポップスなど幅広いジャンルで活用できます。

使用例: リードギターを際立たせる

既にアンプシミュレーターで歪ませているリードギターサウンドに、さらに「Distortion」を加えてサスティーンや倍音を増強し、ソロを際立たせるテクニックです。アンプシミュレーターの後段にインサートします。

- Drive: 控えめ(例: 3dB〜8dB程度)に設定します。歪ませすぎると音が潰れてしまうので注意が必要です。

- Tone: やや高めに設定し、サウンドにエッジと抜けを加えます。ただし、上げすぎると耳障りになる可能性があるので、EQでの調整も視野に入れましょう。

- Output Level: 必要に応じて微調整します。ソロ時に少し音量を持ち上げたい場合は、やや大きめに設定するのも有効です。

これは、いわゆる「ブースター」的な使い方に近いものです。サウンドに更なるサスティーンと力強さを与え、ミックスの中でリードギターを前面に押し出す効果があります。

ベースサウンドへの活用

ベースにディストーションを適用することで、サウンドに存在感を与えたり、アグレッシブなキャラクターを加えたりすることができます。

使用例: ベースラインに存在感を加える

クリーンなベースサウンドに軽く歪みを加え、倍音を付加することで、ミックス内での埋もれを防ぎ、存在感を高めます。

- Drive: 非常に低く設定します(例: 1dB〜5dB程度)。あくまでサチュレーション効果を狙い、明らかに歪んでいると感じさせない程度に留めます。

- Tone: 中央〜やや低めに設定し、低域の太さを損なわないようにします。高域がギラつきすぎるとベース本来の役割を果たせなくなる場合があります。

- Output Level: バイパス時と同程度の音量に調整します。

この subtle(微妙な)な歪みが、ベースラインの輪郭をはっきりとさせ、特に小さいスピーカーやイヤホンで聴いた際の聴こえやすさを改善する効果があります。

使用例: 歪ませてアグレッシブに

ロックやメタル、エレクトロニックミュージックなどで、ベースを前面に出したアグレッシブなサウンドを作りたい場合に有効です。

- Drive: 中程度〜高めに設定し、しっかりと歪ませます。

- Tone: 高めに設定すると、弦のアタック感や金属的な質感が強調され、より攻撃的なサウンドになります。逆に低めにすると、ファズのような太く荒々しいサウンドに近づきます。

- Output Level: 大きくなった音量を適切に調整します。

この場合、歪ませたサウンドと元のクリーンなサウンドをミックスする「パラレル処理」を行うと、歪みのキャラクターを保ちつつ、低域の芯を失わずに済みます。(パラレル処理については後述)

ドラムサウンドへの活用

ドラムトラックにディストーションを使うことで、サウンドにパンチやダーティな質感を加えることができます。

使用例: キックやスネアにパンチを加える

キック(バスドラム)やスネアドラムの単体トラック、あるいはバスチャンネルに「Distortion」をインサートし、軽く歪ませることでアタック感や存在感を強調します。

- Drive: 低め〜中程度に設定。歪ませすぎるとアタックが潰れたり、音が不自然になったりするので注意が必要です。

- Tone: キックの場合は低めに設定して胴鳴りを強調したり、スネアの場合は高めに設定してスナッピーの響きやアタックを強調したりと、目的に応じて調整します。

- Output Level: 音量変化を補正します。

これもパラレル処理で行うのが効果的です。ドライサウンド(元の音)とウェットサウンド(歪ませた音)のバランスを調整することで、自然なパンチ感を加えることができます。

使用例: ドラムループ全体をダーティにする

ドラムループやドラム全体のバストラックに「Distortion」をインサートし、意図的にダーティでローファイな質感を作り出します。ヒップホップやインダストリアル、ブレイクビーツなどのジャンルで有効なテクニックです。

- Drive: 中程度〜高めに設定し、全体をしっかりと歪ませます。

- Tone: 低めに設定すると、こもったようなヴィンテージ感が出ます。高めに設定すると、ジャリジャリとした荒々しい質感になります。

- Output Level: 大きくなった音量を調整します。

この場合も、パラレル処理でドライサウンドを混ぜることで、歪みの質感を保ちつつ、元のリズム感を損なわないように調整できます。

シンセサウンドへの活用

シンセサイザーのサウンドに「Distortion」を加えることで、音を太くしたり、エッジを加えたり、過激な音色変化を生み出したりすることができます。

使用例: シンセリードを太くする

細く感じられるシンセリードのサウンドに「Distortion」を軽くかけることで、倍音を付加し、サウンドを太く、存在感のあるものにします。

- Drive: 低めに設定し、サチュレーション効果を狙います。

- Tone: サウンドキャラクターに合わせて調整します。高域を少し足して抜けを良くしたり、逆に少し抑えてウォームにしたりします。

- Output Level: 音量変化を補正します。

これにより、ミックスの中で埋もれがちなシンセリードが前面に出てくる効果が期待できます。

使用例: パッドサウンドに質感を加える

滑らかすぎるパッドサウンドに「Distortion」を適用し、わずかな歪みや質感を加えることで、サウンドに深みや面白みを与えることができます。

- Drive: 非常に低く設定します。歪んでいることが分からない程度でも効果があります。

- Tone: 曲調やパッドの音色に合わせて調整します。

- Output Level: 調整します。

特にオートメーションを使ってDriveやToneをゆっくりと変化させると、パッドサウンドに動きと生命感を与えることができます。

ボーカルへの活用(注意点と共に)

ボーカルトラックにディストーションを適用することは、一般的には慎重に行うべきですが、特定の効果を狙う場合には有効です。

使用例: ボーカルにエッジやダーティさを加える

ロックやパンク、インダストリアルなどのジャンルで、ボーカルに意図的に歪みを加えてアグレッシブな表現を狙う場合があります。また、ラジオボイスのようなエフェクトを作る際にも利用できます。

- Drive: 目的の効果に応じて調整します。軽くサチュレーションさせる程度から、激しく歪ませるまで様々です。

- Tone: 歪みのキャラクターを調整します。高域を強調するとシャープに、低域を強調すると太くダーティになります。

- Output Level: 調整します。

ボーカルへの適用における注意点:

- 歪ませすぎると歌詞が聞き取りにくくなる可能性があります。

- 歯擦音(サ行などの耳障りな高音)が強調されやすいので、ディエッサー(歯擦音を抑えるエフェクター)との併用を検討しましょう。

- メインボーカル全体にかけるのではなく、部分的にかけたり、パラレル処理でドライサウンドとミックスしたりする方が自然な結果を得やすいです。

- 特定のフレーズだけを歪ませる(オートメーションを使う)などの工夫も有効です。

より高度な使い方とTips

「Distortion」プラグインをさらに効果的に活用するための、いくつかの応用テクニックを紹介します。

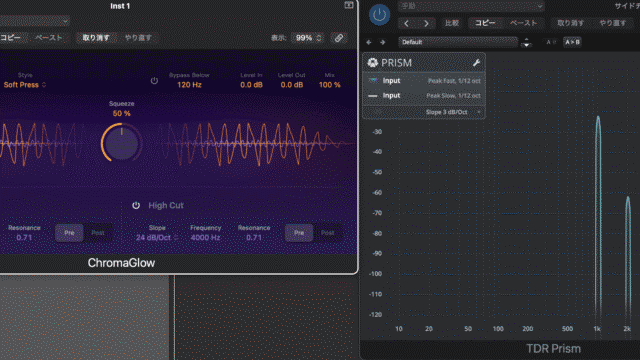

EQとの組み合わせ

Distortionプラグインの前段または後段にEQ(イコライザー)を配置することで、より緻密なサウンドコントロールが可能になります。

- 前段EQ (Pre EQ): Distortionプラグインに入力される信号の周波数特性を調整します。例えば、低域をカットしてから歪ませることで、歪みが濁るのを防ぎ、よりタイトなディストーションサウンドを得ることができます。逆に特定の帯域をブーストしてから歪ませることで、その帯域がより強く歪むように仕向けることも可能です。

- 後段EQ (Post EQ): Distortionプラグインによって生成されたサウンドの周波数特性を調整します。歪みによって強調された不要な周波数(耳障りな高域や、こもりやすい中低域など)をカットしたり、逆に特定の帯域をブーストしてサウンドキャラクターを整えたりします。「Tone」ノブだけでは調整しきれない部分を補うことができます。

特にギターサウンドなどでは、前段EQで低域をカットし、後段EQで高域や中域を調整するのが定番のテクニックです。

Compressorとの組み合わせ

Compressor(コンプレッサー)と組み合わせることで、歪みのダイナミクスをコントロールしたり、サウンドに一体感を与えたりすることができます。

- 前段Compressor: Distortionプラグインに入力される信号のダイナミクス(音量のばらつき)を抑えます。これにより、より均一で安定した歪みを得ることができます。特にピッキングニュアンスが大きく影響するギターやベースで有効です。

- 後段Compressor: Distortionプラグインによってダイナミックレンジが圧縮されたサウンドに対し、さらにコンプレッションをかけることで、サスティーンを伸ばしたり、サウンド全体の密度を高めたりすることができます。ただし、かけすぎるとダイナミクスがなくなり、のっぺりとしたサウンドになるので注意が必要です。

パラレル処理(ドライ/ウェット)での活用

パラレル処理は、元のサウンド(ドライ)とエフェクトをかけたサウンド(ウェット)をミックスするテクニックです。Distortionプラグインの場合、歪みのキャラクターやアグレッシブさを加えつつ、元のサウンドが持つ芯やダイナミクス、明瞭さを失わないようにバランスを取ることができます。

Logic Proでの簡単なパラレル処理の方法:

- Distortionをインサートしたチャンネルストリップで、プラグイン右下にある「Mix」ノブ(またはスライダー)を調整します。0%でドライ音のみ、100%でウェット音(Distortionを通った音)のみ、50%で両者が半々でミックスされます。

- より柔軟なコントロールが必要な場合は、センド&リターン方式を使います。

- Aux(またはBus)チャンネルを作成し、そこにDistortionプラグインをインサートします。Driveは強めに、Output Levelは適切に調整します。

- 元のトラックから、作成したAuxチャンネルへ信号を送ります(センド)。

- 元のトラックのフェーダー(ドライ音)とAuxチャンネルのフェーダー(ウェット音)のバランスを調整して、好みのミックス具合にします。AuxチャンネルのDistortionの前後にEQなどを追加することも可能です。

ベースやドラムに歪みを加える際は、パラレル処理が非常に効果的です。低域のパワーを維持しながら、中高域に歪みを加えることができます。

オートメーションで効果を動的に

Drive、Tone、Output Levelといったパラメータは、オートメーションを使って時間と共に変化させることができます。これにより、楽曲の展開に合わせて歪みの深さや音色を変化させ、よりダイナミックで表現力豊かなサウンドを作ることが可能です。

- 曲の盛り上がりに合わせてDriveを徐々に上げていく。

- フィルターのようにToneをスイープさせて、サウンドに動きを加える。

- 特定の部分だけ歪みを強くかける。

Distortionプラグインの注意点

「Distortion」プラグインを使用する上で、いくつか注意しておきたい点があります。

音量管理の重要性

前述の通り、Driveを上げると音量が急激に大きくなることがあります。常にOutput Levelで適切な音量に調整することを忘れないでください。また、ミックス全体のバランスを崩さないように、他のトラックとの音量関係にも注意を払いましょう。

特にヘッドホンで作業している場合は、突然の大音量で耳を痛めないように、最初はOutput Levelを下げた状態から徐々に上げていくことを強く推奨します。

CPU負荷について(比較的軽いが)

初代「Distortion」プラグインは、Logic Proの標準プラグインの中でもCPU負荷が非常に軽い部類に入ります。そのため、多くのトラックにインサートしても、動作が重くなる心配は少ないでしょう。

しかし、非常に多くのインスタンス(プラグインの個数)を同時に使用したり、他のCPU負荷が高いプラグインと併用したりする場合は、ご使用のMacのスペックによってはCPU負荷が限界に達することもあります。Logic ProのCPUメーターを時々確認し、必要であればフリーズ機能などを活用しましょう。

他の歪み系プラグインとの使い分け

Logic Proには様々な歪み系プラグインがあります。「Distortion」は最も基本的な選択肢ですが、求めるサウンドによっては他のプラグインの方が適している場合があります。

- より多彩な歪みが欲しい場合: Distortion II

- 真空管的な温かい歪みが欲しい場合: Overdrive

- 硬質で破壊的な歪みが欲しい場合: Clip Distortion

- ローファイな質感が欲しい場合: Bitcrusher

それぞれのプラグインの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが、効率的なサウンドメイクに繋がります。色々試してみて、それぞれのキャラクターを掴んでおくと良いでしょう。

まとめ:Distortionプラグインを使いこなそう

Logic Pro標準の「Distortion」プラグインは、非常にシンプルながらも、サウンドメイクにおいて強力なツールとなり得ます。その基本的な使い方から、ギター、ベース、ドラム、シンセなど様々な楽器への応用、EQやコンプレッサー、パラレル処理といった高度なテクニックまで解説してきました。

この記事のポイント:

- 「Distortion」はシンプルで直感的、CPU負荷も軽い基本的な歪みプラグイン。

- Driveで歪みの量を、Toneで音色を、Output Levelで最終音量を調整する。

- ギター、ベース、ドラム、シンセなど様々な楽器に活用可能。

- EQやCompressorとの組み合わせ、パラレル処理、オートメーションでさらに多彩なサウンドメイクが可能。

- 音量管理と、他の歪み系プラグインとの適切な使い分けが重要。

最初はわずかなDrive設定から試してみて、サチュレーション効果による音の変化を感じてみてください。そこから徐々にDriveを上げていくことで、歪みがサウンドにどのような影響を与えるかを体験的に学ぶことができます。Toneノブの効果も積極的に試してみましょう。

この「Distortion」プラグインを使いこなすことは、Logic Proでの音楽制作におけるサウンドデザインの幅を大きく広げることに繋がります。ぜひ、あなたの楽曲制作に積極的に取り入れて、その効果を確かめてみてください!