DIALOGUE+は、現代アニソン界で注目を集める声優ユニットです。その楽曲は、従来のアニソンの枠を超えた複雑で革新的な構成で知られています。今回は、DIALOGUE+の代表的な4楽曲を通じて、彼女たちの楽曲構成の特徴と革新性を詳しく分析してみましょう。

DIALOGUE+の楽曲構成の基本特徴

2. 多様なリズムパターン:楽曲内でリズムスタイルを頻繁に変更

3. セクション間の有機的連携:各セクションが物語性を持って構成

従来のアニソンが「分かりやすさ」を重視していたのに対し、DIALOGUE+の楽曲は「表現力の深さ」を追求している点が大きな特徴です。

楽曲別セクション構成分析

1.「ユートピア学概論」- 実験的プログレッシブロックの挑戦

基本情報

調性:C Major / テンポ:191 BPM / 拍子:4/4

作詞・作曲:田淵智也

セクション構成の特徴

イントロ:2段階の導入部

1 2 3 4 | D5-Db5-C5-B5-F5-E5-D5 (パワーコード中心) ↓ G-A-D / F7-Em7-A7-Gbm7 (和声的展開) |

この楽曲の最大の特徴は、イントロが2つの部分に分かれていることです。

最初はパワーコード中心の無調的な導入で「混沌」を表現し、続く部分で複雑な和声進行に移行することで「理論的構築」への流れを音楽的に描写しています。

Aメロ:非常に複雑な和声構造

1 2 | B-Fm7b5-EM7-A6-Ebm7-D6-Dbm7-Ebm7-AM7-Bbaug/C |

Aメロでは、調性を曖昧にする手法が多用されています:

- Fm7b5からEM7への半音進行

- Ebm7→D6→Dbm7という半音階的下降

- BbaugやDbm7など、C Majorから遠い和音の使用

Bメロ→サビ:調性の安定化

Bメロでは複雑な和声から徐々にC Majorに向かう流れが作られ、サビでAbメジャーキーに転調することで大きな解放感を演出しています。

2.「デネブとスピカ」- 多調性による感情表現

基本情報

調性:E Major(多調性) / テンポ:180 BPM / 拍子:4/4(一部複合拍子)

作詞・作曲:田淵智也 / 編曲:堀江晶太

転調パターンによる感情表現

D Major:内省的、落ち着いた思考

F Major:緊張感、感情の高まり

セクション別調性配置:

1 2 3 | イントロ(E調)→ Aメロ(D調)→ Bメロ(F調)→ サビ(E調) → 間奏(複合拍子)→ 2番(同パターン)→ ピアノソロ(F調)→ 最終サビ(E調) |

複合拍子の効果的使用

間奏部分では4/4+3/4の複合拍子が使われ、「複雑な人間関係」を音楽的に表現しています。

「デネブとスピカ」(平行線を描く2つの星)という歌詞の比喩が、転調パターンによって音楽的にも表現されているのが秀逸です。

3.「大冒険をよろしく」- 超高速テンポの楽曲設計

基本情報

調性:F Major / テンポ:208 BPM / 拍子:4/4

作詞・作曲:田淵智也 / 編曲:堀江晶太

BPM208という挑戦

アニソン史上最高クラスの超高速テンポながら、楽曲として成立させるための工夫が随所に見られます。

安定性を重視した構成:

- 調性:F Majorで一貫(転調を避けて複雑さを抑制)

- コード進行:親しみやすいダイアトニック中心

- リズム:明確な4/4拍子でビート感を安定化

超高速テンポでも歌詞が聞き取りやすいよう、N.C.(ノーコード)ブレイクを効果的に配置し、楽曲にメリハリを付けています。

特徴的なセクション構成:

1 2 3 | イントロ(N.C.→アクセント付きコード)→ Aメロ→ プリコーラス→ サビ → 間奏(単音進行)→ 2番→ ブリッジ(コール&レスポンス)→ 最終サビ |

4.「人生イージー?」- 最も複雑な構成への挑戦

基本情報

調性:Bb Major(多調性) / テンポ:138 BPM / 拍子:4/4

作詞・作曲:田淵智也 / 編曲:田中秀和(MONACA)

最も革新的な構成設計

この楽曲は、DIALOGUE+楽曲の中でも最も複雑な構成を持ちます。

8つの調性変化:

1 2 | Bb → G → Bb → C → Bb → G → Bb → C → Eb → C |

6つのリズムパターン:

Disco feel:エネルギッシュな4つ打ち

4 Kick feel:ストレートなキック

Half feel:内省的なハーフタイム

Normal feel:標準的な4/4ビート

4Kick Jazz beat:ジャズ的要素

Double feel:高速感のあるクライマックス

田中秀和の編曲技法:

Faug→Fbaug→Ebaug→Daugという、オーギュメントコードの連続使用

C#m7-5→Dm7など、半音進行による滑らかな和声連結

DIALOGUE+構成技法の革新性

1. 従来アニソンとの違い

従来のアニソン

- 単一調性が基本

- わかりやすい楽曲構成

- 一定のテンポ・リズム

- キャッチーなメロディー重視

DIALOGUE+楽曲

- 多調性・頻繁な転調

- 複雑で有機的な構成

- 多様なリズムパターン

- 表現力と物語性重視

2. 楽曲構成による物語性の表現

DIALOGUE+の楽曲では、セクション構成自体が物語を語っています:

調性変化で登場人物の心境変化を表現

リズムパターン変化で状況の変化を描写

和声の複雑さで感情の複雑さを音楽化

3. 声優ユニットとしての特徴活用

多声部構成の活用:

- 複雑なハーモニー構成

- セクション間での役割分担

- コール&レスポンスの効果的使用

DIALOGUE+の5人編成という利点を活かし、複雑な楽曲構成でも破綻しない歌唱表現を実現しています。

制作陣の特徴とその影響

田淵智也(作詞・作曲)

詩的な歌詞世界:天体、哲学、心理学などの専門的モチーフ

実験的構成:従来の楽曲形式にとらわれない自由な発想

編曲者の違いによる特色

堀江晶太編曲:

- 複雑な構成を自然に処理

- ピアノソロなど器楽的要素の効果的配置

- リズムパターンの巧妙な変化

田中秀和(MONACA)編曲:

- 高度なテンションコード使用

- ゲーム音楽的なサウンドデザイン

- より実験的なアプローチ

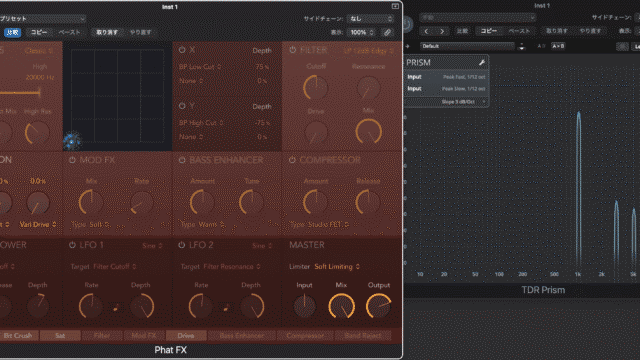

DIALOGUE+構成分析から学ぶDTM制作のヒント

1. セクション間の関係性設計

各セクションを独立させず、全体の物語性を意識した構成を心がける

転調やリズム変化を「意味のある変化」として設計する

複雑さと聞きやすさのバランスを常に意識する

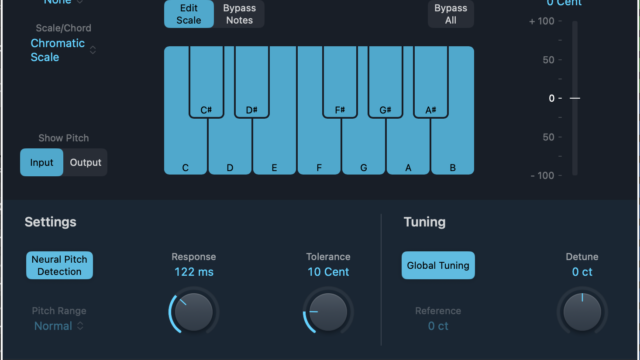

2. 多調性の活用方法

段階的転調:

- 急激な転調ではなく、経過和音を使った自然な流れ

- 調性ごとの「キャラクター」を明確に設定

- 転調タイミングと歌詞内容の連動

3. リズムパターン変化の効果

リズムパターンの変更は楽曲の印象を大きく変えるため、変更理由を明確にすることが重要です。

効果的な変更ポイント:

- 歌詞の内容変化に合わせる

- 楽曲の盛り上がりポイントで変更

- クライマックスに向けた段階的変化

まとめ:DIALOGUE+が示すアニソンの新境地

DIALOGUE+の楽曲構成分析を通じて見えてくるのは、「アニソンの新しい可能性」です。

2. 物語性のある構成設計:セクション構成で物語を語る新手法

3. 声優ユニットの特性活用:多声部構成による表現力の拡大

従来のアニソンが「わかりやすさ」を重視していたのに対し、DIALOGUE+は「表現の深さ」を追求し、それを聞きやすい形で提示することに成功しています。

これらの楽曲構成技法は、DTM制作者にとって非常に参考になる要素が多く含まれており、楽曲制作の新たなアプローチを示唆しています。

今後も彼女たちの楽曲から、現代アニソンの進化の方向性を読み取ることができそうです。

関連記事