はじめに:フランジャーとは?その魅力と音楽への影響

フランジャーは、音楽制作において独特の浮遊感やうねり、時にはジェット機が通過するような強烈な効果を生み出すエフェクターです。多くの楽曲で耳にするこのエフェクトは、ギタリストにとっては馴染み深いペダルエフェクターの一つかもしれませんが、DAW(Digital Audio Workstation)上でも非常に強力なツールとして活用されています。特にAppleのLogic Proに標準搭載されているFlangerは、そのシンプルながらも奥深い音作りが可能なことから、多くのクリエイターに愛用されています。

フランジャー効果の基本的な原理は、原音に対してごくわずかに遅延させた音(ショートディレイ)を混ぜ合わせ、その遅延時間をLFO(Low Frequency Oscillator)によって周期的に変化させることで生み出されます。この遅延時間の変化により、特定の周波数帯域でコムフィルター効果(櫛の歯のようなギザギザの周波数特性)が発生し、それが時間とともに動くことで、あの独特の「シュワシュワ」としたサウンドが得られるのです。

音楽史においては、1960年代後半のサイケデリック・ロックムーブメントでフランジャーが多用され、その幻想的なサウンドは時代を象徴するものとなりました。The Beatlesの「Tomorrow Never Knows」やSmall Facesの「Itchycoo Park」などが代表的な例として挙げられます。その後も、ファンク、ロック、ポップス、エレクトロニックミュージックなど、ジャンルを問わず様々な楽曲でフランジャーはその個性を発揮してきました。現代の音楽制作においても、サウンドに動きや深み、あるいは強烈なアクセントを加えたい場合に欠かせないエフェクトの一つと言えるでしょう。

この記事では、Logic Proに搭載されているFlangerプラグインに焦点を当て、その基本的な使い方から、プロフェッショナルな活用術、さらにはサウンドデザインのヒントまで、徹底的に解説していきます。Logic Proユーザーの方はもちろん、これからDTMを始めたい方、フランジャーというエフェクトに興味がある方にとっても、有益な情報となることを目指します。

フランジャーの主な特徴:

- ショートディレイとLFOモジュレーションによる音の揺らぎ

- コムフィルター効果による独特の周波数特性

- サウンドに浮遊感、うねり、ジェットサウンドなどを付加

- 幅広いジャンルで活用可能

Logic Pro Flangerのインターフェースと基本パラメーター解説

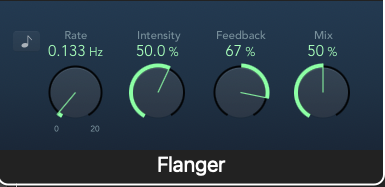

Logic ProのFlangerプラグインは、Audio FXスロットから簡単にインサートできます。「Modulation」カテゴリの中に「Flanger」として見つけることができるでしょう。インターフェースは比較的シンプルで直感的に操作できますが、各パラメーターがサウンドにどのような影響を与えるかを理解することが、効果を最大限に引き出す鍵となります。

以下に、Logic Pro Flangerの主要なパラメーターを解説します。(パラメーター名はバージョンによって若干異なる場合がありますが、基本的な機能は共通です)

主要パラメーター

1. LFO (Rate / Speed)

LFOはLow Frequency Oscillatorの略で、フランジャー効果の「揺れ」の速さをコントロールします。値を小さくするとゆっくりとした周期的な揺らぎになり、大きくすると速い揺れ、さらにはリングモジュレーターのような金属的な響きに近づいていきます。曲のテンポや雰囲気に合わせて調整するのが基本です。

使用例:

- 遅いRate: ゆったりとしたパッドサウンドや、ギターのアルペジオに深みを加える。

- 速いRate: ドラムのフィルインや、シンセのリードサウンドに過激な効果を加える。

2. Intensity (Depth / Width)

Intensityは、LFOによるモジュレーションの深さ、つまりフランジャー効果のかかり具合の強さを調整します。値を大きくするほど、コムフィルター効果が顕著になり、より強烈でドラマチックなフランジングサウンドが得られます。逆に値を小さくすると、さりげない、 subtleな揺らぎを加えることができます。

ポイント:RateとIntensityの組み合わせで、フランジャーのキャラクターが大きく変わります。様々な組み合わせを試してみましょう。

3. Feedback (Regeneration)

Feedbackは、フランジャー回路の出力を再度入力に戻す量のことで、効果の「鳴り」や「クセの強さ」をコントロールします。値を大きくすると、特定の周波数が強調され、より金属的で鋭い、あるいは自己発振に近いような強烈なサウンドになります。Logic ProのFlangerでは、Positive(正相)とNegative(逆相)のフィードバックを選択できる場合があります。Positiveはよりスムーズで温かみのある効果、Negativeはよりシャープで金属的な効果になる傾向があります。この選択肢がない場合でも、フィードバック量を調整することで同様のニュアンスを追求できます。

注意点:Feedbackを高く設定しすぎると、特定の周波数がピーキーになりすぎたり、発振して扱いにくいサウンドになることがあります。スピーカーやヘッドフォンの音量に注意しながら調整しましょう。

4. Mix (Wet/Dry)

Mixは、原音(Dry)とエフェクト音(Wet)のバランスを調整します。100% Wetにするとエフェクト音のみが出力され、0% Wet(100% Dry)にすると原音のみが出力されます。通常は50%前後から調整を始め、求める効果に応じてバランスを取ります。センドリターンで使用する場合はMixを100% Wetに設定するのが一般的です。

5. Manual (Delay / Sweep Center)

Manualは、LFOによるモジュレーションの中心となるディレイタイム(遅延時間)を手動で設定します。この値を調整することで、フランジャー効果がかかる周波数帯域の中心を動かすことができます。値を小さくすると高域寄りのフランジング、大きくすると低域寄りのフランジング効果が得られる傾向があります。LFOの揺れ幅と合わせて、効果のキャラクターを決定づける重要なパラメーターです。

メモ:ManualとIntensity(Depth)の組み合わせによって、フランジャーがカバーする周波数レンジが変化します。例えば、Manualを高めに設定し、Intensityを狭くすると、低域で穏やかに揺れる効果が得られます。

6. LFO Waveform (波形選択)

多くのフランジャープラグインでは、LFOの波形を選択できます。Logic ProのFlangerでも、サイン波(Sine)、三角波(Triangle)、ノコギリ波(Sawtooth)、矩形波(Square)、ランダム(S&H – Sample and Hold)などが用意されている場合があります。サイン波や三角波はスムーズな揺れを、ノコギリ波や矩形波はより急激でリズミカルな変化を生み出します。ランダムは予測不能な面白い効果が得られることがあります。

代表的なLFO波形とその特徴:

- Sine (サイン波): 最も滑らかで自然な揺れ。汎用性が高い。

- Triangle (三角波): 上昇と下降が一定の、やや機械的な揺れ。

- Sawtooth (ノコギリ波): 急上昇してゆっくり下降(またはその逆)する、リズミカルな効果。

- Square (矩形波): オン/オフがはっきりした、スイッチングのような効果。

- S&H (Sample and Hold / Random): ランダムな値でステップ状に変化する、予測不能な効果。

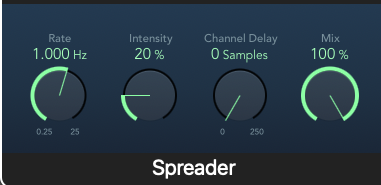

7. Phase (L/R Phase Offset)

ステレオのフランジャーの場合、左右のチャンネルでLFOの位相をずらすことで、ステレオ感を広げたり、より複雑な揺らぎを生み出すことができます。0度に設定すると左右同じ揺れになり(モノラル的な動き)、180度に近づけるほど左右が逆の動きをしてステレオ感が強調されます。

これらのパラメーターを理解し、相互作用を意識しながら調整することで、Logic ProのFlangerは非常に多彩なサウンドを生み出すことができます。より詳細なパラメーターについては、Appleの公式ドキュメントも参照してください。

実践!Logic Pro Flangerの基本的な使い方

基本的なパラメーターを理解したところで、次は実際に様々な楽器やサウンドにLogic ProのFlangerを適用してみましょう。ここでは、代表的な使用例と設定のヒントを紹介します。

ギターサウンドへの適用

フランジャーとギターは非常に相性が良く、クリーンサウンドからディストーションサウンドまで幅広く活用できます。

使用例1:クリーンギターに軽やかな揺らぎを加える

アルペジオやカッティングに薄くフランジャーをかけることで、サウンドに動きと艶やかさを加えることができます。

- Rate: 遅め (例: 0.1Hz – 0.5Hz)

- Intensity: 浅め (例: 20% – 40%)

- Feedback: 低め (例: 10% – 30%, Positive)

- Mix: 30% – 50%

- LFO Waveform: Sine または Triangle

ポイント:Intensityを浅めにし、Mixで原音をしっかり残すことで、さりげなくおしゃれな効果になります。

使用例2:歪んだギターにジェットサウンドのような効果を

ハードロックやメタルなどで聞かれる、ジェット機が飛び立つような強烈なフランジャーサウンドです。

- Rate: やや速め (例: 0.5Hz – 2Hz)

- Intensity: 深め (例: 60% – 90%)

- Feedback: 高め (例: 50% – 80%, Positive または Negativeでキャラクターを変える)

- Mix: 50% – 70% (またはオートメーションで部分的に100%に近づける)

- LFO Waveform: Sine または Triangle

重要な点:Feedbackを高めに設定するとサウンドが鋭くなるため、他の楽器とのバランスに注意が必要です。

ベースサウンドへの適用

ベースにフランジャーを適用すると、グルーヴに動きを加えたり、個性的なサウンドキャラクターを作り出すことができます。

使用例:ファンキーなベースラインに動きを

スラップベースやリズミカルなベースラインに適用すると、うねるような面白い効果が得られます。

- Rate: 曲のテンポに合わせて (例: 8分音符や16分音符に同期するような速さ、または遅め)

- Intensity: 中程度 (例: 40% – 60%)

- Feedback: 中程度 (例: 30% – 50%)

- Mix: 40% – 60%

- LFO Waveform: Sine

ポイント:ベースにフランジャーをかける際は、低域がぼやけたり、痩せてしまわないように注意が必要です。Manualパラメーターで効果がかかる周波数帯域を調整したり、EQで補正したり、Mixバランスを慎重に設定しましょう。

ドラムサウンドへの適用

ドラム全体、あるいは個々のパーツ(スネア、ハイハットなど)にフランジャーを適用することで、トリッキーな効果やサイケデリックな質感を加えることができます。

使用例1:スネアやハイハットにアクセント

特定のリズムパターンでスネアやハイハットに短いフランジャーをかけると、面白いアクセントになります。

- Rate: 速め

- Intensity: 深め

- Feedback: 中〜高め

- Mix: オートメーションで瞬間的にかける、またはセンドで送る

使用例2:ドラムループ全体にサイケデリックな質感を

ドラムバスやドラムループ全体に薄くかけることで、不思議な浮遊感や揺らぎを与えられます。

- Rate: 遅め〜中程度

- Intensity: 浅め〜中程度

- Feedback: 低め〜中程度

- Mix: 20% – 50%

注意点:ドラムにフランジャーを過度に使用すると、リズムの芯が失われたり、アタック感が損なわれる可能性があります。特にキックドラムへの適用は慎重に行いましょう。部分的に使用するか、パラレル処理(センドリターン)が効果的です。

ボーカルサウンドへの適用

ボーカルにフランジャーを適用すると、ダブリングのような効果や、非現実的な空間表現、ロボットボイスのような特殊効果まで作り出せます。

使用例:ダブリング効果や特殊な空間表現

薄くかけることで、ボーカルに厚みや広がりを与えたり、サイケデリックな雰囲気を演出できます。

- Rate: 遅め

- Intensity: 浅め

- Feedback: 低め

- Mix: 10% – 30%

- LFO Waveform: Sine

重要な点:ボーカルの明瞭度(リリックの聴き取りやすさ)を損なわないように、Mix量やIntensityは慎重に調整する必要があります。

シンセサイザーサウンドへの適用

シンセパッド、リード、SEなど、シンセサイザーサウンドとフランジャーの相性は抜群です。動きのある複雑なテクスチャを作り出すのに役立ちます。

使用例1:パッド系サウンドに広がりと動きを

持続音であるシンセパッドにゆっくりとしたフランジャーをかけると、壮大で幻想的なサウンドスケープを創り出せます。

- Rate: 非常に遅い (例: 0.05Hz – 0.2Hz)

- Intensity: 中程度〜深め

- Feedback: 中程度

- Mix: 40% – 70%

- Phase: 90度〜180度でステレオ感を強調

使用例2:リードシンセに個性的なキャラクターを

リードシンセにフランジャーを適用して、うねるような特徴的なサウンドにしたり、LFOをテンポに同期させてリズミカルな効果を狙うこともできます。

- Rate: 曲のテンポやフレーズに合わせて調整

- Intensity: 目的応じて調整

- Feedback: 中程度〜高め

- Mix: 50%以上、時には100% Wetで過激な効果も

Logic Pro Flangerを使いこなすための応用テクニック

基本設定をマスターしたら、さらに一歩進んだフランジャーの活用テクニックを探求してみましょう。Logic Proの機能を組み合わせることで、よりクリエイティブなサウンドデザインが可能です。

オートメーションでダイナミックな効果を演出

フランジャーのパラメーターを固定値で使うだけでなく、オートメーションを使って時間的に変化させることで、楽曲にドラマチックな展開や予測不能な面白さを加えることができます。

- Rateのオートメーション: 曲の盛り上がりに合わせてRateを徐々に速くしていくと、ジェットサウンドのような効果や緊張感を高めることができます。逆に、ブレイク部分でRateを極端に遅くするのも効果的です。

- Intensityのオートメーション: 特定のフレーズや単語だけフランジャー効果を深くするなど、ピンポイントで強調したい部分にIntensityを上げるオートメーションを描きます。

- Mixのオートメーション: 曲のセクションごとにフランジャーのかかり具合を変化させます。例えば、Aメロでは薄く、サビで深くかける、あるいは間奏部分でMixを100%にして強烈なエフェクトサウンドにするなど。

- Manualのオートメーション: Manual値をゆっくりと変化させることで、フランジャーのコムフィルターがスイープする帯域をコントロールし、よりダイナミックな「うねり」を生み出せます。

メモ:Logic Proのオートメーション機能は非常に強力です。トラックレーンで「オートメーション」を選択し、Flangerの各パラメーターを選んでカーブを描くだけで、複雑な変化も簡単に作成できます。

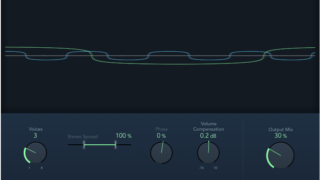

他のエフェクトとの組み合わせ

フランジャーは単体でも強力ですが、他のエフェクトと組み合わせることで、その可能性はさらに広がります。

- ディレイとの組み合わせ: フランジャーの後にディレイを配置すると、揺らぎながら反響する幻想的な空間を作り出せます。特にピンポンディレイなどと組み合わせると、ステレオ感が強調された面白い効果が得られます。

- リバーブとの組み合わせ: フランジャーで揺らした音をリバーブで広げることで、より深みと奥行きのあるサウンドになります。アンビエント系のサウンドメイクには定番の組み合わせです。

- ディストーション/オーバードライブとの組み合わせ: ディストーションの前にフランジャーを置くか、後に置くかで効果が大きく変わります。前に置くと歪みのキャラクター自体が変化しやすく、後に置くと歪んだ音に対してフランジャー効果がクリアにかかります。どちらも試してみる価値ありです。

- フィルターとの組み合わせ: フランジャーの後にフィルター(特にバンドパスフィルターやハイパスフィルター)を配置し、フィルターのカットオフ周波数をオートメーションで動かすと、非常にユニークなテクスチャやSEサウンドを作り出せます。

- コーラスとの組み合わせ: フランジャーとコーラスは原理的に近いエフェクトですが、両者を薄く重ねることで、より複雑で豊かなモジュレーション効果を得られることがあります。ただし、かけすぎると音がぼやけるので注意が必要です。

実験的なサウンドを求めるなら、様々なエフェクトチェーンを試してみましょう。思わぬ発見があるかもしれません。

「Through-Zero Flanging (TZF)」のニュアンスを狙う

Through-Zero Flanging (TZF) とは、ディレイタイムがゼロを通過し、原音よりもわずかに「早い」音とミックスされることで、より強烈で深みのあるフランジング効果が得られるテクニックです。アナログのテープフランジャーで可能な手法ですが、デジタルプラグインでこれを忠実に再現するには専用の設計が必要です。Logic Proの標準Flangerが完全なTZFに対応しているかは明言されていませんが、Manual値を非常に低く設定し、LFOのIntensityを調整することで、それに近い非常に深いフランジング効果を狙うことは可能です。特にFeedbackをNegative(逆相)に設定すると、よりシャープでえぐるようなTZF特有のサウンドキャラクターに近づけることがあります。

プロが教える!Logic Pro Flanger活用術とサウンドデザインのヒント

ここでは、さらに一歩踏み込んだフランジャーの活用アイデアや、サウンドデザインにおけるヒントを紹介します。

微妙な揺らぎでサウンドに生命感を

フランジャーは派手な効果だけでなく、「隠し味」として非常に微妙にかけることで、スタティックなサウンドに生命感やアナログ感を付加することができます。Rateを極めて遅く(例: 0.01Hz~0.1Hz)、Intensityも浅く(例: 5%~15%)、Mixも控えめに(例: 10%~20%)設定します。こうすることで、聴感上はっきりとはフランジャーと認識できないものの、サウンドがわずかに揺らめき、豊かで有機的な響きになります。シンセパッドやエレピ、アコースティックギターなどに試してみてください。

特定の周波数帯域を強調するフィルター的活用

Feedbackを高めに設定し、Manual値でフランジャーのコムフィルターの中心周波数を調整すると、特定の周波数帯域が強調され、レゾナンスフィルターのような効果が得られます。LFOをオフにするかRateをゼロに近づけ、Manual値を固定またはゆっくりとオートメーションで動かすことで、ワウペダルのような効果や、特定の倍音を強調するといった使い方が可能です。

ステレオイメージを広げる使い方

モノラル音源に対してステレオのフランジャーを適用し、LFOのPhase(L/R位相差)を90度や180度に設定すると、サウンドが左右に広がり、ステレオ感を出すことができます。特にキーボード音源や、モノラルで録音されたギターなどに有効です。IntensityやRateは控えめに設定し、自然な広がりを目指しましょう。

メモ:プリセットの活用とカスタマイズ

Logic ProのFlangerには、様々なプリセットが用意されています。まずはこれらのプリセットを試してみて、どのような効果が得られるのかを体験してみるのが良いでしょう。気に入ったプリセットが見つかったら、それをベースに各パラメーターを調整して自分だけのサウンドを作り上げていくのが、効率的な音作りの近道です。作った設定はユーザープリセットとして保存しておくと、後で簡単に呼び出せて便利です。

Logic Pro Flanger使用時の注意点とトラブルシューティング

フランジャーは非常に魅力的なエフェクトですが、使い方を誤るとサウンド全体に悪影響を及ぼす可能性もあります。ここでは、使用上の注意点と一般的なトラブルシューティングについて触れておきます。

注意点1:位相問題への配慮

フランジャーはショートディレイを利用するため、原理的に位相干渉を引き起こしやすいエフェクトです。特にモノラルで再生した際に、特定の周波数が大きくキャンセルされて音が痩せてしまったり、意図しない音色変化が起きることがあります。ミックスの最終段階では、モノラル互換性も確認するようにしましょう。MixバランスやFeedbackの調整で改善できる場合があります。

注意点2:ミックスバランスの崩壊を防ぐ

フランジャー、特にFeedbackを高めに設定した場合や、Intensityを深くした場合、非常に目立つサウンドになります。これが他の楽器の帯域をマスクしてしまったり、楽曲全体のバランスを崩してしまうことがあります。エフェクトをかけたトラック単体で聴くと良くても、ミックス全体で聴くと馴染まないことも。常に全体のバランスを意識しながら調整し、必要であればEQなどで補正しましょう。センドリターンで使用し、原音とエフェクト音のバランスを慎重に取るのも有効な手段です。

注意点3:CPU負荷について

Logic Proの標準Flangerは比較的CPU負荷が低いプラグインですが、複数のトラックで同時に使用したり、非常に複雑なオートメーションを組んだりすると、プロジェクト全体の負荷に影響を与える可能性はゼロではありません。もし動作が重く感じる場合は、処理の重いトラックをフリーズするなどの対策を検討しましょう。

ポイント:耳を休ませながら作業する

フランジャーのようなモジュレーション系エフェクトを長時間聴きながら作業していると、耳が慣れてしまい、効果のかかり具合が適切に判断できなくなることがあります。定期的に休憩を取り、耳をリフレッシュさせることが重要です。また、リファレンスとなる楽曲を聴いて、自分のミックスと比較するのも良い方法です。

まとめ:Logic Pro Flangerであなたの音楽をネクストレベルへ

この記事では、Logic Proに搭載されているFlangerプラグインについて、基本的な仕組みからパラメーター解説、具体的な使用例、応用テクニック、そして注意点まで幅広く解説してきました。フランジャーは、単なるエフェクトというだけでなく、サウンドデザインの強力なツールであり、あなたの楽曲に個性と深みを与える無限の可能性を秘めています。

重要なのは、ここで紹介した情報を鵜呑みにするだけでなく、実際にLogic Proを立ち上げて、ご自身の耳で様々な設定を試し、実験してみることです。ギター、ベース、ドラム、ボーカル、シンセサイザーなど、あらゆる音源に対して積極的にフランジャーを試してみてください。時には大胆な設定が、思わぬクールなサウンドを生み出すこともあります。

Logic ProのFlangerは、そのシンプルさゆえに扱いやすく、それでいて奥深いサウンドメイクが可能です。ぜひこの万能なエフェクトをマスターして、あなたの音楽制作をさらにクリエイティブでエキサイティングなものにしてください。フランジャーを使いこなせば、あなたの楽曲は間違いなくネクストレベルへと進化するでしょう。