はじめに:Fuzz-Wahとは?その魅力に迫る

Logic Pro Xには、数多くの高品質な標準プラグインが搭載されており、追加投資なしでも本格的な音楽制作が可能です。その中でも、特にギタリストやベーシスト、そして個性的なサウンドを求めるクリエイターにとって魅力的なのが「Fuzz-Wah」ペダルエフェクトです。

Fuzz-Wahは、その名の通り「Fuzz(ファズ)」と「Wah(ワウ)」という、ロックミュージックの歴史において象徴的な2つのエフェクトを1つに組み合わせたプラグインです。Fuzzが生み出す強烈な歪みとサステイン、そしてWahペダルによるフィルター効果が融合することで、非常に表現力豊かで劇的なサウンドメイクを可能にします。

Fuzz-Wahの主な特徴

- Fuzz: 信号を激しく歪ませ、倍音を豊かにし、サステインを伸ばします。温かみのあるヴィンテージファズから、攻撃的でモダンなファズサウンドまで、幅広い歪みキャラクターを作り出せます。

- Wah: 特定の周波数帯域を強調するフィルター(バンドパスフィルター)を動かすことで、「ワウワウ」という言葉で表現されるような特徴的なサウンド効果を生み出します。フィルターを手動でコントロールしたり、入力信号の強弱に追従させたりできます。

- 組み合わせによる相乗効果: Fuzzで歪ませたサウンドにWahをかけることで、フィルター効果がより強調され、過激でサイケデリックなサウンドや、歌うようなリードサウンドを作り出すことができます。

このタイプのエフェクトは、1960年代後半のロックシーン、特にJimi Hendrixの使用によって一躍有名になりました。「Voodoo Child (Slight Return)」などで聴かれるあの印象的なギターサウンドは、FuzzとWahの組み合わせによるものです。Logic ProのFuzz-Wahプラグインを使えば、あの時代のサウンドを再現したり、さらに発展させた独自のサウンドを追求したりすることができます。

この記事では、Logic Pro標準のFuzz-Wahプラグインに焦点を当て、その基本的な使い方から、各パラメータの詳細な解説、そして実践的なサウンドメイクのコツまで、徹底的に解説していきます。ギターやベースだけでなく、シンセサイザーやドラムなど、様々な音源に活用できるテクニックも紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたの楽曲制作に役立ててください。

豆知識:Fuzz-Wahの起源

FuzzとWahを1つのペダルに収めた製品は、1960年代後半から登場し始めました。代表的なものとしては、Vox社のWah-WahペダルにFuzz回路を追加したものや、Electro-Harmonix社のBig Muff PiとWahペダルを組み合わせるなどの試みがありました。個別のペダルを繋ぐ手間を省き、よりコンパクトに、そして独特の相互作用を狙った製品として人気を博しました。

関連情報として、Wahペダルの歴史については以下のWikipediaページも参考になります。

ワウワウペダル – Wikipedia

また、Fuzzの歴史についてはこちらをご覧ください。

ファズ (音響機器) – Wikipedia

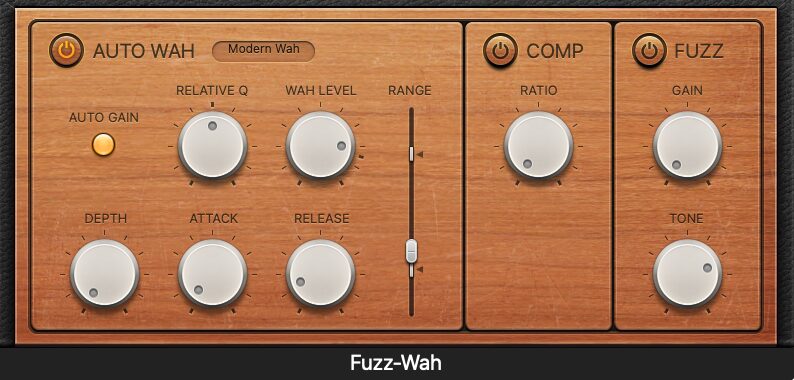

Fuzz-Wahプラグインのインターフェースと基本操作

Logic ProでFuzz-Wahプラグインを使用するには、まず対象となるオーディオトラックまたはソフトウェア音源トラックのインサートスロットにプラグインを読み込みます。

- インサートスロットをクリックします。

- メニューから「Amps and Pedals」>「Pedalboard」を選択します。

- Pedalboardプラグインが開いたら、空いているスロットをクリックし、「Distortion」カテゴリから「Fuzz-Wah」を選択してドラッグ&ドロップします。(または、直接インサートスロットから「Distortion」>「Fuzz-Wah」を選択することも可能です。ただし、Pedalboard内で他のペダルと組み合わせるのが一般的です。)

Fuzz-Wahプラグインのインターフェースは、実機のストンプボックス(ペダルエフェクター)を模したデザインになっており、直感的に操作できます。大きく分けて、上部の「Fuzzセクション」と下部の「Wahセクション」に分かれています。

インターフェースの主要な要素:

- フットスイッチ(バイパス): プラグイン画面下部にある大きなスイッチ(またはPedalboard内のペダルのスイッチ)をクリックすることで、エフェクトのオン/オフを切り替えられます。オートメーションを記録して、曲中でエフェクトを部分的に適用することも可能です。

- Fuzzセクションのノブ (Fuzz, Tone, Output): 歪みのキャラクターと音量を調整します。

- Wahセクションのノブ/スイッチ (Wah, Mode, Girth, Response): Wahフィルターの効果をコントロールします。

基本的な操作は、これらのノブをマウスでドラッグしてパラメータ値を変更するだけです。Optionキーを押しながらノブをクリックすると、パラメータをデフォルト値に戻すことができます。

ポイント:Pedalboardでの活用

Fuzz-Wahは単体でも強力ですが、Logic Proの「Pedalboard」プラグイン内で他のエフェクトと組み合わせて使うことで、さらに多彩なサウンドメイクが可能になります。例えば、Fuzz-Wahの前にコンプレッサーを置いて粒立ちを揃えたり、後ろにディレイやリバーブを加えて空間的な広がりを与えたりすることができます。接続順序によってサウンドが大きく変化するため、色々な組み合わせを試してみましょう。

Fuzzセクション徹底解説:歪みのキャラクターを自在に操る

Fuzz-Wahプラグインの上部にある3つのノブは、Fuzzエフェクトのサウンドキャラクターを決定する重要なパラメータです。

Fuzzノブ:歪みの深さを調整

Fuzzノブは、歪みの量(ゲイン)をコントロールします。時計回りに回すほど歪みが深くなり、サステインも長くなります。

- 低い設定 (左側): わずかに毛羽立ったような、オーバードライブに近いクランチサウンドが得られます。コード弾きなどで、音の分離感を保ちつつ歪みを加えたい場合に有効です。

- 中程度の設定 (中央付近): クラシックロックで聴かれるような、温かみと太さのある標準的なファズサウンドになります。リードプレイにもバッキングにも使いやすい設定です。

- 高い設定 (右側): 非常に強く歪んだ、飽和感の強いファズサウンドになります。ロングサステインが必要なソロや、過激でノイジーなサウンドを狙う場合に適しています。上げすぎると音が潰れてしまうこともあるため、他の楽器とのバランスを考慮して調整しましょう。

Toneノブ:音色の明るさをコントロール

Toneノブは、Fuzzサウンドの音色の明るさ(高域の量)を調整するフィルターです。これはFuzz回路の後段に位置していると考えられます。

- 低い設定 (反時計回り): 高域がカットされ、ダークでこもった、温かいサウンドになります。ジャズやブルース系のフレーズ、または他の楽器と馴染ませたい場合に有効です。

- 高い設定 (時計回り): 高域が強調され、ブライトでエッジの効いた、攻撃的なサウンドになります。ハードロックやパンク系のリフ、またはサウンドに抜けの良さを加えたい場合に適しています。

ToneノブはFuzzノブの設定と相互に影響し合います。Fuzz量を上げた状態でToneを上げると非常に鋭いサウンドになり、逆にFuzz量を下げた状態でToneを下げると非常にマイルドなサウンドになります。求めるサウンドキャラクターに合わせて、FuzzノブとToneノブを連携させて調整することが重要です。

Outputノブ:最終的な音量を調整

Outputノブは、Fuzz-Wahプラグイン全体の最終的な出力レベルを調整します。Fuzzノブを上げると音量も大きくなる傾向があるため、このOutputノブを使って、エフェクトをオンにした時とオフにした時の音量差を補正したり、後段のエフェクトやミキサーへの入力レベルを適切に設定したりします。

注意点:音量管理

Fuzzエフェクトはゲインを大きく上げるため、意図せず音量が過大になることがあります。特にFuzzノブやOutputノブを大きく上げた際は、スピーカーや聴覚を保護するためにも、ミキサーのフェーダーやマスターボリュームを一時的に下げてから音を出すように心がけましょう。また、バイパス時との音量差がありすぎると、ミックス時に扱いづらくなるため、Outputノブで適切に調整することが推奨されます。

Fuzzサウンドメイクのポイント

- 他の歪み系との比較: Fuzzは、オーバードライブやディストーションと比較して、より倍音が豊かで、やや粗い、独特の飽和感を持つ歪みです。オーバードライブは原音のニュアンスを残しやすく、ディストーションはより硬質で密度の高い歪みを作る傾向があります。作りたいサウンドに応じて使い分ける、あるいは組み合わせてみるのも面白いでしょう。

- ギター/ベースとの相性: シングルコイルピックアップのギターではシャープでバイト感のあるFuzzサウンド、ハムバッカーピックアップのギターでは太くパワフルなFuzzサウンドが得られやすいです。ベースに使用すると、存在感のある太い歪みベースサウンドを作ることができます。

- ジャンル別サウンド例:

- 60sサイケデリックロック: Fuzzを高め、Toneをやや絞り気味にして、Wahと組み合わせる。

- 70sハードロック: Fuzzを中〜高め、Toneを上げてエッジを出す。

- 90sオルタナティブ/グランジ: Fuzzを最大近くまで上げ、Toneは曲に合わせて調整。時に過激なセッティングも。

- モダンロック/メタル: 他のディストーションと組み合わせたり、EQで補正したりして、よりタイトで攻撃的なサウンドを作る。

Wahセクション徹底解説:表情豊かなフィルターサウンドを作る

Fuzz-Wahプラグインの下部は、Wahエフェクトをコントロールするセクションです。ここでは、フィルターの動きを細かく設定できます。

h3: Wahノブ:フィルターの中心周波数を手動操作

Wahノブは、Wahフィルターの中心周波数(ピーク周波数)を手動でコントロールします。このノブを動かすことで、サウンドの周波数特性が変化し、「ワウワウ」という効果が得られます。

- 反時計回り: フィルターの中心周波数が低い位置になり、こもった、ダークなサウンドになります。「ウー」というような響きです。

- 時計回り: フィルターの中心周波数が高い位置になり、明るく、鼻にかかったようなサウンドになります。「アー」というような響きです。

このノブは、オートメーションで制御することで、実際のWahペダルを踏み込んでいるようなダイナミックな効果を作り出すことができます。特定のノートやフレーズに合わせてフィルターを動かしたり、ゆっくりとスイープさせたりすることで、サウンドに表情豊かな動きを加えることが可能です。

メモ:Wahの仕組み

Wahエフェクトは、基本的にバンドパスフィルター(特定の周波数帯域のみを通過させるフィルター)またはピークフィルター(特定の周波数を強調するフィルター)の中心周波数を連続的に変化させることで実現されます。これにより、楽器の倍音構成が時間的に変化し、人間の声のような表現力豊かなサウンド効果が得られます。

Modeスイッチ:Wahの動作モードを選択

Modeスイッチは、Wahフィルターの動作方式を「Manual」と「Auto」の2種類から選択します。

- Manualモード: このモードでは、Wahフィルターの動きはWahノブによってのみコントロールされます。オートメーションを描いたり、MIDIコントローラーのペダルやノブにWahノブをアサインしたりして、リアルタイムにWah効果を操作したい場合に選択します。

- Autoモード: このモードでは、入力信号の音量変化(エンベロープ)に応じてWahフィルターが自動的に動作します。ピッキングの強弱によってWahのかかり具合が変化するため、ファンキーなカッティングや、タッチニュアンスを活かした表現に最適です。Autoモードを選択すると、後述する「Girth」と「Response」のコントロールがアクティブになります。

Girthコントロール(Autoモード時):フィルターのQ(幅)を調整

Girthコントロールは、Autoモードでのみ有効になり、WahフィルターのQ(レゾナンス、ピークの鋭さ)を調整します。

- 低い設定 (反時計回り): フィルターのピークがなだらかになり、より自然でマイルドなWah効果になります。

- 高い設定 (時計回り): フィルターのピークが鋭くなり、より強烈でクセのある、シンセサイザーのフィルターのようなWah効果になります。上げすぎると発振に近いサウンドになることもあります。

Girthの設定によって、Auto Wahのキャラクターが大きく変わります。ファンキーなサウンドにはやや高めの設定、より自然なニュアンスを出したい場合は低めの設定が適していることが多いですが、これも楽曲や好みに合わせて調整しましょう。

Responseコントロール(Autoモード時):入力信号への反応速度を調整

ResponseコントロールもAutoモードでのみ有効で、入力信号の強弱に対してWahフィルターがどれだけ速く反応するかを設定します。

- 低い設定 (反時計回り): フィルターの反応が遅く、滑らかになります。ゆっくりとしたフィルターの変化を求める場合に適しています。

- 高い設定 (時計回り): フィルターの反応が速く、敏感になります。ピッキングのアタックに対して素早くフィルターが開くような、パーカッシブな効果を得たい場合に有効です。速いカッティングフレーズなどでは、高めの設定の方がWah効果を感じやすくなります。

Responseの設定は、演奏するフレーズのテンポやリズム、そして求めるWahのニュアンスに合わせて調整することが重要です。GirthとResponseの組み合わせで、Auto Wahの動作を細かくカスタマイズできます。

Wahサウンドメイクのポイント

- Manualモードとオートメーション: リードギターソロなどで、特定のメロディラインに合わせてWahを歌わせたい場合や、曲の展開に合わせてフィルターをゆっくり開閉させたい場合は、ManualモードでWahノブのオートメーションを丁寧に描くのが効果的です。

- Autoモードの活用: ファンクやディスコ系のギターカッティングにはAutoモードが定番です。Girthを高め、Responseを速めに設定すると、歯切れの良いパーカッシブなWahサウンドが得られます。ベースに使って、うねるようなグルーヴを生み出すのも面白いでしょう。

- フィルターのスイープ範囲: Wahノブ(またはAutoモードでのフィルターの可動範囲)は、常に全範囲を動かす必要はありません。特定の周波数帯域だけで微妙に動かすことで、サウンドに subtle な揺らぎや質感を加えることも可能です。

- Fuzzとの組み合わせ: FuzzサウンドにWahをかけると、歪みによって強調された倍音がフィルターによってさらに加工され、非常に存在感のあるサウンドになります。Fuzz → Wah の接続順が一般的ですが、Pedalboard内で順序を入れ替える(Wah → Fuzz)と、また違ったキャラクターのサウンドが得られます(フィルターで特定の周波数を強調してから歪ませる形)。

実践!Fuzz-Wah活用テクニック

ここでは、Fuzz-Wahプラグインを様々な楽器やシチュエーションで活用するための具体的なアイデアを紹介します。

ギターサウンドを彩る定番セッティング

使用例:泣きのリードギターソロ

- モード: Manual

- Fuzz: 60-80% (サステインと歪みを確保)

- Tone: 40-60% (高域を少し抑え、太さを出す)

- Output: バイパス時と同程度か少し大きめに調整

- Wah: オートメーションでコントロール。フレーズの頂点や伸ばす音でペダルを踏み込む(ノブを時計回りに動かす)ようなカーブを描く。ゆっくりとしたスイープで感情的な表現を。

- ポイント: ディレイやリバーブを後段にかけると、より空間的な広がりが出てソロが引き立ちます。

使用例:ファンキーなカッティングリフ

- モード: Auto

- Fuzz: 10-30% (歪みは控えめ、またはオフでも可)

- Tone: 50-70% (ややブライトにして歯切れ良さを出す)

- Output: レベル調整

- Girth: 60-80% (ピークを強調して「チャカポコ」感を出す)

- Response: 70-90% (ピッキングへの反応を速くする)

- ポイント: コンプレッサーを前段にかけると、ピッキングの粒が揃い、Auto Wahの反応が安定しやすくなります。クリーンなギターサウンドに適用するのが定番です。

使用例:攻撃的なパワーコードリフ

- モード: Manual (特定の位置で固定、またはゆっくり動かす)

- Fuzz: 70-100% (深く激しい歪み)

- Tone: 60-80% (エッジと抜けを出す)

- Output: レベル調整

- Wah: 40-60%あたりで固定(半開きの状態)すると、ミッドレンジが強調された独特のトーンになります。または、リフの変わり目などでゆっくりスイープさせる。

- ポイント: ノイズゲートを併用すると、無音時のノイズを抑えられます。他のディストーションペダルと組み合わせるのも効果的です。

ベースにパンチと個性を加える

使用例:ファンキーなベースライン

- モード: Auto

- Fuzz: 0-20% (クリーンまたは軽く歪ませる)

- Tone: 40-60%

- Output: レベル調整

- Girth: 50-70%

- Response: 60-80%

- ポイント: ベースにAuto Wahをかけると、グルーヴィーでうねるようなサウンドが得られます。スラップ奏法との相性も抜群です。低域が失われすぎないようにToneやGirthを調整しましょう。

使用例:攻撃的なロックベース

- モード: Manual (固定またはゆっくり動かす)

- Fuzz: 50-80% (存在感のある歪み)

- Tone: 50-70% (アタック感を出す)

- Output: レベル調整

- Wah: 30-50%あたりで固定、またはオートメーションで動かす。

- ポイント: ベース用のファズとして非常に有効です。ギターと同様に、半開きのWahサウンドは独特の存在感を生み出します。他のベース用エフェクト(オクターバーなど)と組み合わせるのも面白いでしょう。

シンセサイザーやドラムへの応用

特徴:意外な組み合わせが生む効果

Fuzz-Wahはギター/ベース用と思われがちですが、シンセサイザーやドラムループなどに適用することで、予想外の面白い効果を生み出すことがあります。

使用例:シンセリードにフィルター感をプラス

- モード: Manual または Auto

- Fuzz: 0-40% (歪みは控えめか、場合によってはオフ)

- Tone: 好みに応じて調整

- Output: レベル調整

- Wah/Girth/Response: シンセサウンドのキャラクターに合わせて調整。

- ポイント: シンセリードにWahをかけることで、フィルターシンセのような効果を追加できます。特にAuto Wahは、アルペジエーターやシーケンスフレーズに適用するとリズミカルなフィルター効果を生み出します。Fuzzを少し加えると、アナログライクな温かみやダーティな質感を付加できます。

使用例:ドラムループにダーティな質感を

- モード: Manual (固定) または Auto

- Fuzz: 10-50% (歪ませて質感を変化させる)

- Tone: 30-60% (高域を調整して馴染ませる)

- Output: レベル調整

- Wah/Girth/Response: Wahは特定の位置で固定してトーンを変えたり、Auto Wahでリズムにフィルターの動きを加えたりする。

- ポイント: ドラムループ全体にかけると、ローファイでダーティな質感になります。Wahを特定の位置(例えばミッドレンジが強調される位置)で固定すると、トランジスタラジオを通したようなサウンドを作ることも可能です。ただし、低域が失われやすいので、元のドライサウンドとミックスする(パラレル処理)などの工夫も有効です。

オートメーションで表現力を高める

Fuzz-Wahの真価はオートメーションによって最大限に引き出されると言っても過言ではありません。特にManualモードのWahノブは、オートメーションでコントロールすることで、表現の幅が劇的に広がります。

- Wahノブのオートメーション:

- ギターソロでメロディに合わせてWahを「歌わせる」。

- 曲のセクションが変わるタイミングでフィルターをゆっくり開閉させ、ドラマチックな効果を生む。

- リズミカルなパターンでWahを動かし、シーケンスフレーズのような効果を作る。

- Fuzz/Toneノブのオートメーション:

- 曲の展開に合わせて歪みの深さや音色を変化させる(例:Aメロはクリーン→サビでFuzzオン、ソロでさらにFuzzを深く)。

- 特定のフレーズだけToneを上げて目立たせる。

- Modeスイッチのオートメーション:

- 曲中でManual WahとAuto Wahを切り替える(例:バースはAuto Wahのカッティング、ソロはManual Wah)。

Logic Proのオートメーション機能を活用し、各パラメータを時間軸に沿って変化させることで、静的なサウンドからダイナミックで生き生きとしたサウンドへと進化させることができます。

Fuzz-Wahをさらに深く理解するためのヒント

Fuzz-Wahプラグインを使いこなすために、さらにいくつかのヒントを紹介します。

他のエフェクトとの組み合わせ

Fuzz-Wahは単体でも強力ですが、他のエフェクトと組み合わせることでサウンドの可能性がさらに広がります。

- 前段に置くエフェクト:

- コンプレッサー: 入力レベルを整え、サステインを伸ばしたり、Auto Wahの反応を安定させたりします。

- EQ: Fuzz-Wahに入る前の音色を調整します。特定の周波数帯域をブースト/カットすることで、Fuzzのかかり方やWahの効き方をコントロールできます。

- ブースター/オーバードライブ: Fuzz-Wahの歪みをさらにプッシュしたり、キャラクターを変えたりします。

- 後段に置くエフェクト:

- ディレイ/リバーブ: 空間系のエフェクトは、Fuzz-Wahの後段に置くのが一般的です。これにより、歪んだ/Wahのかかったサウンドに対して、クリアなやまびこや残響を加えることができます。

- EQ: Fuzz-Wahによって変化したサウンドを最終的に調整します。特定の周波数をカットして他の楽器との干渉を避けたり、逆に強調してサウンドを際立たせたりします。

- モジュレーション系(コーラス、フランジャー、フェイザー): Fuzz-Wahサウンドに揺らぎやうねりを加え、さらに複雑で個性的なサウンドを作ります。

- ノイズゲート: Fuzzによるノイズが気になる場合に、無音部分のノイズをカットします。

ポイント:接続順序の実験

Pedalboardプラグインを使えば、これらのエフェクトの接続順序を簡単に試すことができます。エフェクトの順序を変えるだけでサウンドは劇的に変化するため、固定観念にとらわれず、様々な組み合わせと順序を試してみることをお勧めします。

プリセットの活用とカスタマイズ

Logic ProのFuzz-Wahプラグイン(またはPedalboard内のFuzz-Wah)には、様々なサウンドキャラクターを持つプリセットが用意されています。まずはこれらのプリセットを試してみて、どのようなサウンドが作れるのか、どのようなパラメータ設定になっているのかを確認することから始めると良いでしょう。

- プリセットから学ぶ: 気に入ったプリセットが見つかったら、そのパラメータ設定をよく観察し、なぜそのようなサウンドになるのかを分析してみましょう。これがパラメータの働きを理解する近道になります。

- プリセットを起点にカスタマイズ: プリセットをそのまま使うだけでなく、自分の楽曲や好みに合わせて少しずつ調整していくことで、オリジナルのサウンドを作り出すことができます。

- オリジナルプリセットの保存: 気に入ったセッティングができたら、ユーザープリセットとして保存しておきましょう。これにより、後で簡単に同じサウンドを呼び出すことができます。

CPU負荷について

Logic Proの標準プラグインは、一般的にCPU負荷が比較的低いように最適化されています。Fuzz-Wahも例外ではなく、通常の使用であればCPU負荷を過度に心配する必要は少ないでしょう。多くのトラックで同時に使用したり、非常に複雑なエフェクトチェーンを組んだりしない限り、動作が重くなることは稀です。

メモ:プラグイン遅延

ほとんどのDAWプラグインは、処理のためにわずかな遅延(レイテンシー)を生じさせます。Fuzz-Wahのような比較的シンプルなプラグインでは通常問題になりませんが、リアルタイム演奏時のモニタリングなどで遅延が気になる場合は、Logic Proの「低レイテンシーモード」を有効にすることを検討してください。

まとめ:Fuzz-Wahでサウンドメイクの可能性を広げよう

Logic Pro標準のFuzz-Wahプラグインは、Fuzzのパワフルな歪みとWahの表現力豊かなフィルター効果を手軽に利用できる、非常に強力なツールです。ギターやベースはもちろん、シンセサイザーやドラムなど、様々な音源に対して個性的なキャラクターを与えることができます。

この記事では、Fuzz-Wahの基本的な使い方から各パラメータの詳細、そして実践的な活用テクニックまでを解説しました。重要なのは、これらの知識を基に、実際にプラグインを触って、様々な設定を試してみることです。

- FuzzとToneの関係性を探る。

- Manual WahとAuto Wahの違いを体感する。

- オートメーションでダイナミックな変化を加える。

- 他のエフェクトとの組み合わせを試す。

これらの試行錯誤を通じて、あなただけのオリジナルなFuzz-Wahサウンドを見つけ出すことができるはずです。ぜひLogic ProのFuzz-Wahプラグインを積極的に活用し、あなたの楽曲制作におけるサウンドメイクの可能性をさらに広げてください!