こんにちは!音楽制作の世界へようこそ。DTM(デスクトップミュージック)を楽しんでいる皆さん、特にLogic Proユーザーの方に向けて、今回は標準プラグインの中でもシンプルながら非常に強力なツール、「Single Band EQ」の使い方を基礎から徹底解説します。多機能なChannel EQに隠れがちですが、実はSingle Band EQには独自の魅力と使いどころがたくさんあります。この記事を読めば、Single Band EQを効果的に活用し、あなたのサウンドを一段階レベルアップさせるヒントが見つかるはずです。

Single Band EQとは?Logic Proの隠れた名脇役

Single Band EQは、その名の通り特定の「単一(シングル)」の周波数帯域(バンド)に的を絞って音質調整を行うイコライザー(EQ)プラグインです。Logic Proには多機能な「Channel EQ」が搭載されていますが、Single Band EQはよりシンプルで、特定の目的のために素早く、そしてCPU負荷を低く抑えながら使用できるのが大きな特徴です。

Single Band EQの主な特徴

- シンプルさ: 操作するパラメータが少なく、直感的に扱いやすい。

- 軽量性: CPUへの負荷が非常に軽い。多数のトラックに挿しても動作が重くなりにくい。

- 特定用途への特化: 特定の周波数のカットやブースト、ローカット/ハイカットなど、ピンポイントな調整に最適。

- 多様なフィルタータイプ: Peaking(ベル)、Shelving(シェルビング)、Cut(カット)といった基本的なフィルタータイプを選択可能。

複雑な音作りにはChannel EQが向いていますが、「この帯域だけ少し持ち上げたい」「この不要な響きだけカットしたい」といった明確な目的がある場合、Single Band EQは非常に効率的な選択肢となります。

Single Band EQの起動方法

Logic ProでSingle Band EQを使用するのは簡単です。

- 調整したいオーディオトラックまたはソフトウェア音源トラックのインスペクタを開きます。

- 「Audio FX」スロットの空いている箇所をクリックします。

- プラグインリストが表示されるので、「EQ」カテゴリを選択します。

- その中にある「Single Band EQ」をクリックして選択します。

これで選択したトラックにSingle Band EQがインサートされ、プラグインウィンドウが開きます。

メモ:どこにあるか分からない時は

プラグインリストが多くて見つけにくい場合は、リスト上部の検索窓に「Single」や「EQ」と入力すると素早く見つけることができます。

Single Band EQの基本的なパラメータ解説

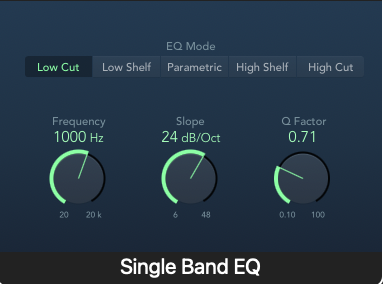

Single Band EQのインターフェースは非常にシンプルです。主に以下のパラメータで構成されています。

(画像引用元: Apple Logic Pro エフェクト – https://support.apple.com/ja-jp/guide/logicpro-effects/lgcef3f53f96/mac)

1. フィルタータイプ (Filter Type)

まず、EQカーブの形状を決める「フィルタータイプ」を選択します。Single Band EQでは主に以下のタイプが利用可能です。

Peaking (Bell)

指定した周波数を中心に、山(ブースト)または谷(カット)を作るタイプです。特定の周波数を狙い撃ちして調整する際に最もよく使われます。「ピン!」と音が鳴るような不要な共振(レゾナンス)をカットしたり、特定の楽器の美味しい帯域を少し持ち上げたりするのに適しています。

Low Shelf / High Shelf

指定した周波数を境界として、それより低い周波数帯域全体(Low Shelf)または高い周波数帯域全体(High Shelf)を持ち上げたり(ブースト)、下げたり(カット)するタイプです。例えば、高域全体を少し明るくしたい場合にHigh Shelfでブーストしたり、低域の量感を調整したい場合にLow Shelfを使ったりします。

Low Cut (High Pass) / High Cut (Low Pass)

指定した周波数より低い周波数帯域(Low Cut / High Pass Filter)または高い周波数帯域(High Cut / Low Pass Filter)をばっさりとカットするタイプです。不要な低周波ノイズ(エアコンの音、マイクの吹かれなど)を除去したい場合はLow Cutを、高周波の耳障りなノイズ(ヒスノイズなど)をカットしたい場合はHigh Cutを使用します。Gainパラメータはこのタイプでは基本的に機能しません(カットするのみ)。

2. フリーケンシー (Frequency)

EQ処理の中心となる周波数を設定します。単位はヘルツ(Hz)またはキロヘルツ(kHz)です。

- 低い値(例: 50Hz)は低音域

- 中間の値(例: 1kHz)は中音域

- 高い値(例: 10kHz)は高音域

どの周波数を調整したいかによって、この値を設定します。Peakingタイプなら山の頂点、Shelfタイプなら棚の始まる(または終わる)周波数、Cutタイプならカットし始める周波数となります。

3. ゲイン (Gain)

選択した周波数帯域をどれだけ持ち上げる(ブースト)か、または下げる(カット)かを設定します。単位はデシベル(dB)です。

- プラスの値(例: +3dB)はブースト

- マイナスの値(例: -6dB)はカット

- 0dBは変化なし

過度なブーストやカットは音のバランスを崩す原因になるため、最初は控えめな値(±3dB程度)から試してみるのがおすすめです。Low Cut/High Cutフィルタータイプでは、このGainパラメータは基本的に効果がありません。

4. Q (レゾナンス / Bandwidth)

このパラメータは、主にPeaking(Bell)フィルタータイプで使用され、EQカーブの「幅」または「鋭さ」を調整します。

- Q値を高くすると、カーブは鋭く(狭く)なり、非常にピンポイントな周波数のみに影響を与えます。不要な共振をカットするなど、外科的な処理に向いています。

- Q値を低くすると、カーブはなだらか(広く)なり、中心周波数の周辺の広い範囲に影響を与えます。自然な音色補正に向いています。

Shelfフィルタータイプの場合、Qはカーブの肩の形状(なだらかさ)に影響を与えます。Cutフィルタータイプの場合、Q(レゾナンスと呼ばれることも)はカットオフ周波数付近に少しレゾナンス(共鳴)の山を作ることができ、フィルターのかかり具合を強調する効果があります。

ポイント:Qと帯域幅の関係

Q値と影響を受ける周波数帯域幅は反比例の関係にあります。Qが高いほど帯域幅は狭く、Qが低いほど帯域幅は広くなります。これを理解しておくと、目的に合わせたQ値の設定がしやすくなります。

Single Band EQの具体的な使い方・活用シーン

Single Band EQは、そのシンプルさゆえに様々な場面で活躍します。具体的な使用例をいくつか見ていきましょう。

例1:キックドラムの不要な箱鳴り(ボワつき)をカット

キックドラムを録音したり、サンプルを使ったりすると、中低域(200Hz〜500Hzあたり)に「ボワッ」とした不要な響きが含まれていることがあります。これをカットして、キックのアタック感やタイトさを強調したい場合にSingle Band EQが役立ちます。

- Single Band EQをキックのトラックにインサートします。

- フィルタータイプを「Peaking」に設定します。

- Gainを大きく下げます(例: -10dBなど、極端に下げてOK)。

- Qを高めに設定します(例: 5〜10程度)。鋭いカーブで問題の周波数を見つけやすくするためです。

- Frequencyを200Hz〜500Hzあたりでゆっくりとスイープ(動かす)させ、最も「ボワつき」が気になる周波数を見つけます。

- 問題の周波数が見つかったら、Gainを適切な量(例: -3dB 〜 -6dB程度)に戻します。カットしすぎると音が痩せてしまうので注意が必要です。

- 最後にQ値を調整して、カットする範囲を微調整します。少し広げて自然にするか、ピンポイントのままにするか、他の音との兼ね合いで決めます。

例2:スネアの特定の周波数だけを強調(アタック感や胴鳴り)

スネアの「パチン!」というアタック感(2kHz〜5kHzあたり)や、「トン」という胴鳴り(150Hz〜300Hzあたり)を少しだけ強調したい場合にも使えます。

- Single Band EQをスネアのトラックにインサートします。

- フィルタータイプを「Peaking」に設定します。

- 強調したい周波数(アタックなら3kHz、胴鳴りなら200Hzなど)にFrequencyを設定します。

- Gainを少しだけ上げます(例: +1dB 〜 +3dB)。ブーストはカットよりも変化が分かりやすいので、上げすぎに注意しましょう。

- Q値を調整します。アタック感なら少し狭め(Q高め)、胴鳴りなら少し広め(Q低め)に設定すると自然な結果が得られやすいです。

- 必ずバイパス(EQを一時的にオフにする)して、処理前後の音を比較し、効果を確認しながら調整します。

例3:ボーカルの明瞭度を少しだけ上げる

ボーカルが少し埋もれて聞こえる場合、明瞭度に関わる中高域(3kHz〜6kHzあたり)をわずかにブーストすることで、前に出て聞こえるように調整できます。

- Single Band EQをボーカルトラックにインサートします。

- フィルタータイプを「Peaking」に設定します。

- Frequencyを3kHz〜6kHzの間で、声質に合わせて調整します。

- Gainをわずかに(+0.5dB 〜 +2dB程度)ブーストします。

- Qは比較的低め(なだらか)に設定し、自然な持ち上がり方になるようにします。

- ここでもブーストしすぎると耳障りになるため、慎重に調整しましょう。

例4:ベースのローエンドの濁りを整理 (Low Cut)

ベースの音には、実際に音楽的に必要な成分よりさらに低い超低域(〜40Hzあたり)が含まれていることがあり、これが全体のミックスを濁らせる原因になることがあります。これをカットするのにLow Cutフィルターが有効です。

- Single Band EQをベーストラックにインサートします。

- フィルタータイプを「Low Cut (High Pass)」に設定します。

- Frequencyを30Hz〜50Hzあたりに設定します。ベースの基音(一番低い音)を削ってしまわないよう、どの周波数までカットするかは注意深く聴きながら決めます。

- Q(レゾナンス)は、通常は低め(デフォルト値)のままでOKです。特殊な効果を狙わない限り、不自然なピークは避けた方が良いでしょう。

- これにより、不要な超低域がカットされ、ミックス全体の低域がスッキリとします。

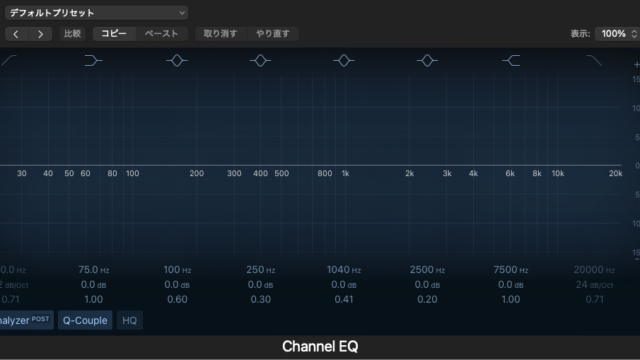

Single Band EQとChannel EQの違いと比較

Logic Proには標準で「Channel EQ」という非常に高機能なマルチバンドEQが搭載されています。では、Single Band EQとChannel EQはどのように使い分ければ良いのでしょうか?

| 項目 | Single Band EQ | Channel EQ |

|---|---|---|

| バンド数 | 1バンド固定 | 最大8バンド(+ Low Cut/High Cut) |

| 機能性 | シンプル(特定の調整に特化) | 高機能(複雑な調整、アナライザ表示など) |

| CPU負荷 | 非常に軽い | 比較的軽い(Single Bandよりは重い) |

| 主な用途 | ピンポイントなカット/ブースト、シンプルなフィルター処理、CPU負荷を抑えたい場合 | 全体的な音質補正、複数の帯域にわたる複雑な調整、周波数特性の視覚的確認 |

| アナライザ | なし | あり(周波数特性を視覚的に確認可能) |

メモ:使い分けのヒント

– 「ここだけちょっと直したい」という明確な目的がある → Single Band EQ

– 全体的な音のバランスを整えたい、複数の問題を同時に解決したい → Channel EQ

– CPU負荷を極力抑えたい、多数のトラックに軽いEQを入れたい → Single Band EQ

– 周波数特性を見ながら調整したい → Channel EQ

このように、目的や状況に応じて使い分けるのが賢い方法です。時には両方を組み合わせて使うこともあります(例:Channel EQで全体を整え、Single Band EQで特定の共振をピンポイントでカット)。

Single Band EQを使う上での注意点とコツ

Single Band EQを効果的に使うための注意点とコツをいくつか紹介します。

注意点1:多用しすぎない

シンプルで軽いからといって、一つのトラックに何個もSingle Band EQを挿すのは必ずしも良い方法ではありません。複数の調整が必要な場合は、最初からChannel EQを使った方が管理しやすく、音の変化も把握しやすいことがあります。目的が単一でない場合は、Channel EQの使用を検討しましょう。

注意点2:Qの設定に注意

特にPeakingフィルターでQ値を高く設定しすぎると、音が不自然になったり、位相がおかしくなったりすることがあります。カットの場合は比較的目立ちにくいですが、ブーストの場合は特に注意が必要です。Q値を高くする場合は、本当にその鋭さが必要か、耳でよく確認しながら調整しましょう。

コツ1:スイープで見つける

不要な共振周波数などを探す際には、「スイープ」テクニックが有効です。PeakingフィルターでGainを大きくブースト(またはカット)し、Qを高めにしてFrequencyをゆっくり動かします。すると、問題のある周波数が強調されて聞こえるので、見つけやすくなります。見つけたら、GainとQを適切な値に戻すのを忘れずに。

コツ2:カットは狭く、ブーストは広く(基本)

EQの基本的な考え方として、不要な部分をカットする場合は比較的Qを高め(狭く)にしてピンポイントに、良い部分をブーストする場合はQを低め(広く)にしてなだらかに行うと、自然な結果が得られやすいと言われています。もちろん例外もありますが、基本として覚えておくと良いでしょう。

コツ3:CPU負荷の低さを活かす

Single Band EQの最大のメリットの一つは、CPU負荷の低さです。大規模なプロジェクトで多くのトラックに軽いEQ処理(例えば、全トラックにローカットを入れるなど)を施したい場合、Channel EQよりもSingle Band EQを使うことで、コンピュータへの負担を大幅に軽減できます。これは特にスペックが高くないPCを使っている場合に大きなメリットとなります。

まとめ:Single Band EQを使いこなしてサウンドを磨こう!

今回は、Logic Proの標準プラグイン「Single Band EQ」について、基本的な使い方から具体的な活用例、Channel EQとの違いや使い方のコツまで詳しく解説しました。

一見地味なプラグインに見えるかもしれませんが、Single Band EQは特定の目的においては非常に強力で効率的なツールです。そのシンプルさと軽さを理解し、適切な場面で活用することで、あなたのミックス作業はよりスムーズに、そしてサウンドはより洗練されたものになるでしょう。

特に、

- 不要な周波数のピンポイントカット

- 特定の帯域の微妙なブースト

- 基本的なローカット/ハイカット処理

- CPU負荷を抑えたい場面でのEQ処理

といったシチュエーションで、ぜひSingle Band EQを試してみてください。Channel EQと使い分けることで、EQ処理の選択肢が広がり、より柔軟なサウンドメイクが可能になります。

この記事が、あなたのLogic Proでの音楽制作の一助となれば幸いです。色々試して、Single Band EQの持つポテンシャルを引き出してあげてください!

参考情報:

- Apple Logic Pro エフェクト – Single Band EQ: https://support.apple.com/ja-jp/guide/logicpro-effects/lgcef3f53f96/mac

- 基本的なEQの考え方 (英語ですが図解が分かりやすいです) – Sound On Sound – EQ Basics: https://www.soundonsound.com/techniques/eq-basics