こんにちは!音楽ブロガー兼WEBマーケターの[あなたの名前/サイト名]です。DTMの世界は日々進化しており、DAWに搭載されるプラグインも驚くほど高機能になっていますよね。中でもLogic Pro Xに標準搭載されているエフェクト群は、そのクオリティの高さで多くのクリエイターに愛用されています。今回は、そんなLogic Proの強力なエフェクトの一つ、Modulation Delayに焦点を当て、その基本的な使い方から一歩進んだ実践テクニックまで、徹底的に解説していきます。

ディレイは空間系のエフェクトとして非常にポピュラーですが、Modulation Delayはその名の通り「モジュレーション」機能を組み合わせることで、単純なやまびこ効果を超えた多彩でクリエイティブなサウンドメイクを可能にします。この記事を読めば、あなたもModulation Delayを自在に操り、楽曲に新たな次元の深みと動きを加えられるようになるはずです。

メモ: この記事ではLogic Pro Xの最新バージョンを基準に解説を進めます。基本的な機能は旧バージョンでも同様ですが、インターフェースや一部の挙動が異なる場合があります。

Modulation Delayとは? – 基本的な概念

まず、Modulation Delayがどのようなエフェクトなのか、その基本的な概念から理解を深めていきましょう。

ディレイの基本

ディレイエフェクトの基本は、入力された音を一定時間遅らせて繰り返し再生することです。これにより、やまびこのような効果や、音に厚みや広がりを与えることができます。主なパラメータとしては、遅延時間を決める「Delay Time」、繰り返しの回数や減衰を調整する「Feedback」、原音とエフェクト音のバランスを調整する「Mix (Dry/Wet)」などがあります。

モジュレーションとは?

モジュレーションとは、音の何らかのパラメータ(例えばピッチ、音量、フィルターのカットオフ周波数など)を周期的に変化させることを指します。この変化を生み出すためにLFO(Low Frequency Oscillator – 低周波発振器)がよく用いられます。LFOは人間の可聴域以下の低い周波数の波形(サイン波、三角波、矩形波など)を生成し、その波形を使ってパラメータを揺らすことで、コーラス、フランジャー、ビブラート、トレモロといった様々なエフェクト効果を生み出します。

Modulation Delayのユニークさ

Modulation Delayは、このディレイとモジュレーションを組み合わせたエフェクトです。ディレイ音に対してモジュレーション(主にピッチやディレイタイムの揺らぎ)を加えることで、単純なディレイでは得られない複雑で動きのある空間表現が可能になります。これにより、サウンドに温かみやアナログ感を加えたり、独特の浮遊感やサイケデリックな効果を作り出すことができます。

特徴:

- ディレイ音に周期的な揺らぎ(ピッチや時間)を付加できる。

- コーラス、フランジャー、ビブラートに近い効果から、より複雑なテクスチャまで生成可能。

- フィルターセクションを搭載し、ディレイ音の音質を積極的にコントロールできる。

- アナログディレイやテープエコーのような温かみのあるサウンドキャラクターを再現しやすい。

Appleの公式ドキュメントでもModulation Delayについて触れられています。より詳細な技術情報に興味がある方は、こちらも参考にしてみてください。

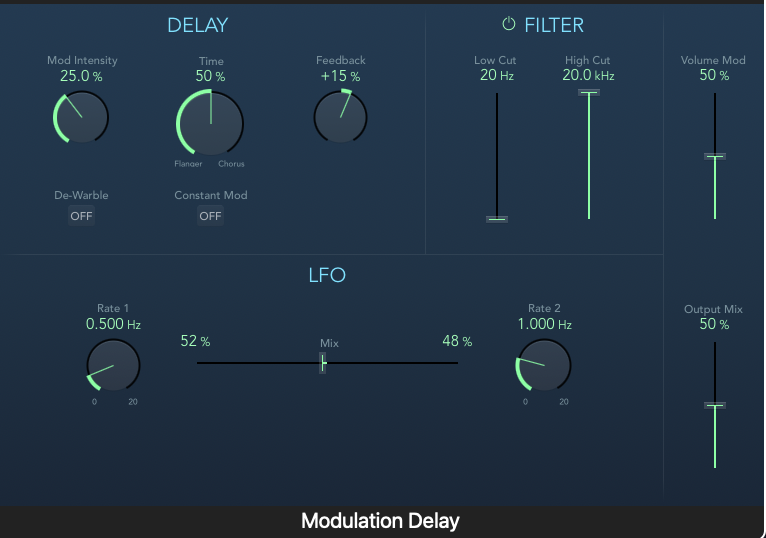

Modulation Delayのインターフェースと主要パラメータ解説

Modulation Delayを使いこなすためには、まずそのインターフェースと各パラメータの役割を理解することが不可欠です。Logic ProのModulation Delayは直感的で分かりやすいデザインですが、細かく見ていきましょう。

メインセクション

エフェクトの基本的な動作をコントロールするセクションです。

- Delay Time (ディレイタイム): 原音に対してディレイ音がどれだけ遅れて再生されるかを設定します。通常はミリ秒(ms)単位で指定しますが、Logic Proのテンポに同期させることも可能です(音符の長さで指定)。テンポ同期はリズミカルなディレイを作る際に非常に便利です。

- Feedback (フィードバック): ディレイ音が繰り返される回数や、その減衰の度合いを調整します。値を大きくすると繰り返しが増え、発振に近い効果も得られます。逆に小さくすると、繰り返しは少なくなり、すっきりとしたディレイになります。

- Mix (ミックス): 原音(Dry)とエフェクト音(Wet)のバランスを調整します。0%では原音のみ、100%ではエフェクト音のみが出力されます。通常は楽曲の中で馴染むようにバランスを取りますが、センドエフェクトとして使用する場合は100% Wetに設定することが一般的です。

モジュレーションセクション

ディレイ音に揺らぎを加える心臓部です。

- Rate (レート): モジュレーションの速さ(LFOの周波数)を設定します。値を大きくすると揺れが速くなり、小さくするとゆっくりとした揺れになります。これもLogic Proのテンポに同期させることが可能です。

- Depth (デプス): モジュレーションの深さ(LFOの振幅)を設定します。値を大きくすると揺れ幅が大きくなり、ピッチの変化などが顕著になります。繊細な揺らぎから大胆なエフェクトまで、このパラメータでコントロールします。

- Shape (LFO波形): モジュレーションに使用するLFOの波形を選択します。一般的な波形としては以下のようなものがあります。

- Sine (サイン波): 滑らかで自然な揺らぎ。コーラスやビブラートに適しています。

- Triangle (三角波): サイン波に似ていますが、変化の頂点がややシャープな揺らぎ。

- Square (矩形波): オン/オフがはっきりとした、急激な変化。特殊効果やリズミカルな効果に使えます。

- Sawtooth (ノコギリ波): 上昇または下降が急で、反対側が緩やかな変化。特徴的な揺らぎを生みます。

- Random (S&H – サンプル&ホールド): ランダムな値で揺らぐため、予測不能な面白い効果が得られます。

- Phase (フェイズ): ステレオで使用する場合、左右チャンネルのLFOの位相をずらすことができます。これにより、ステレオイメージに広がりや動きを加えることが可能です。0°では左右同じ揺れ、180°では左右が逆位相で揺れます。

ポイント: RateとDepthの組み合わせによって、モジュレーションのキャラクターが大きく変わります。例えば、遅いRateと浅いDepthでは subtle な揺らぎ、速いRateと深いDepthでは強烈なビブラートや過激なエフェクトになります。

フィルターセクション

ディレイ音の音質を調整するセクションです。これにより、ディレイ音が原音と馴染みやすくなったり、特定の周波数帯域を強調したりすることができます。

- Cutoff (カットオフ): フィルターが作用し始める周波数を設定します。

- Resonance (レゾナンス): カットオフ周波数付近を強調し、フィルターにクセや特徴を与えます。値を上げすぎると発振に近い音になることがあるので注意が必要です。

- Filter Type (フィルタータイプ):

- LPF (ローパスフィルター): 設定したカットオフ周波数より高い周波数帯域を減衰させます。ディレイ音を暖かく、奥まった感じにするのに有効です。

- HPF (ハイパスフィルター): 設定したカットオフ周波数より低い周波数帯域を減衰させます。ディレイ音の低域をスッキリさせ、原音との濁りを避けるのに役立ちます。

- BPF (バンドパスフィルター): 設定したカットオフ周波数周辺の狭い帯域のみを通過させます。ラジオボイスのような特殊な効果に使えます。

その他のパラメータ

- Groove (グルーヴ): ディレイタイムに微細なタイミングのズレ(スウィング感)を加えることができます。値を調整することで、より人間的な、あるいは機械的なグルーヴを生み出すことが可能です。

- Output (アウトプット): エフェクト全体の最終的な出力レベルを調整します。

注意点: Feedbackの値を高く設定しすぎると、音が無限に繰り返されて発振し、非常に大きな音量になることがあります。スピーカーや耳を傷めないよう、Feedbackの調整は慎重に行い、最初は小さめの値から試すようにしましょう。

基本的な使い方 – サウンドに広がりと動きを加える

パラメータを理解したところで、次はModulation Delayの基本的な使い方を見ていきましょう。ここでは、ボーカルトラックやシンセリードなどに適用することを想定します。

シンプルなディレイ効果

まずはモジュレーションをかけずに、通常のディレイとして使ってみましょう。

- Modulation Delayをトラックにインサートします。

- ModulationセクションのDepthを0%にします。これでモジュレーションはかかりません。

- Delay Timeを設定します。曲のテンポに合わせて音価(例: 1/4、1/8、1/16など)で設定するとリズミカルになります。

- Feedbackを調整して、繰り返しの回数を決めます。最初は20-30%程度から試してみましょう。

- Mixを調整して、原音とディレイ音のバランスを取ります。ボーカルなら10-25%程度で薄くかけるのが一般的です。

これだけでも、サウンドに奥行きと広がりが生まれます。

モジュレーションを使った揺らぎの追加

次に、シンプルなディレイにモジュレーションを加えてみましょう。

- 上記の設定をベースに、ModulationセクションのDepthを少しずつ上げていきます。5-15%程度から試してみましょう。

- Rateを調整します。最初は0.1Hz~1Hz程度のゆっくりとした揺れから試すと、効果が分かりやすいです。

- ShapeをSine(サイン波)に設定すると、滑らかなピッチの揺らぎが得られ、アナログディレイのような温かみが加わります。

この僅かな揺らぎが、ディレイ音に生命感を吹き込み、より音楽的な響きをもたらします。

フィルターを使った音色変化

ディレイ音の音質を調整して、さらに洗練された効果を目指しましょう。

- 上記の設定に、FilterセクションのLPF(ローパスフィルター)を適用してみます。

- Cutoffを調整し、ディレイ音の高域をカットしていきます。これにより、ディレイ音が原音よりも奥に引っ込み、より自然な奥行き感が得られます。テープエコーのような、角の取れた丸いディレイ音を作るのにも効果的です。

- 必要に応じてHPF(ハイパスフィルター)も使い、ディレイ音の低域の曇りをカットして、ミックス全体の明瞭度を保ちます。

使用例: ボーカルへの適用

ボーカルにModulation Delayを薄くかけることで、サウンドに艶と広がりを与えることができます。

- Delay Time: 1/8 Dotted (付点8分音符) や 1/4 Triplet (4分3連符) など、曲の雰囲気に合わせて。

- Feedback: 15-25%

- Mix: 10-20%

- Modulation Rate: 0.2 – 0.8 Hz

- Modulation Depth: 5-10%

- LFO Shape: Sine

- Filter: LPFを適用し、Cutoffを2kHz~4kHz程度に設定して高域を少し抑える。

これにより、ボーカルがオケに馴染みやすくなり、プロフェッショナルな仕上がりに近づきます。

実践テクニックとクリエイティブな活用法

Modulation Delayの真価は、そのクリエイティブな可能性にあります。基本的な使い方をマスターしたら、さらに一歩進んだテクニックで、個性的なサウンドを生み出しましょう。

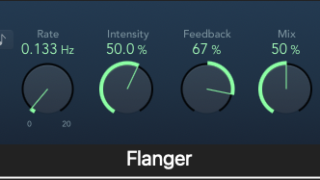

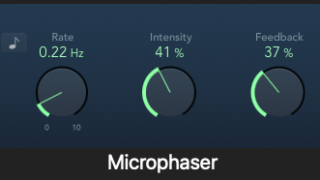

コーラス/フランジャー風エフェクト

Modulation Delayは、設定次第でコーラスやフランジャーに近い効果を作り出すことができます。

設定例 (コーラス風):

- Delay Time: 10-30ms程度の非常に短いディレイタイム。

- Feedback: 0-20%程度。フィードバックを上げすぎると金属的な響きになるので注意。

- Mix: 30-50%程度。原音とエフェクト音をしっかり混ぜます。

- Modulation Rate: 0.5-2Hz程度。

- Modulation Depth: 20-50%程度。深めにかけるとピッチの揺れがはっきりします。

- LFO Shape: SineまたはTriangle。

設定例 (フランジャー風):

- Delay Time: 1-15ms程度のさらに短いディレイタイム。

- Feedback: 30-70%程度。フランジャー特有の「シュワシュワ」した効果を得るためにフィードバックを上げます。

- Mix: 30-50%程度。

- Modulation Rate: 0.1-1Hz程度のゆっくりとした揺れ。

- Modulation Depth: 30-70%程度。

- LFO Shape: SineまたはTriangle。

これらの設定はあくまで出発点です。RateとDepth、Feedbackを微調整することで、多彩なモジュレーション系サウンドを作り出せます。

ダブディレイ

レゲエやダブミュージックで多用される、フィードバックを多めにしたディレイ効果です。Modulation Delayのフィルターやモジュレーションを加えることで、よりサイケデリックで面白い効果が得られます。

設定例:

- Delay Time: 1/4、1/8 Dottedなど、リズミカルなタイミング。

- Feedback: 50-85%程度と高めに設定。発振寸前のスリリングなサウンドが特徴です。

- Mix: 20-40%程度、またはセンドで使用する場合は100% Wet。

- Modulation Rate: 0.1-0.5Hzのゆっくりとした揺れ。

- Modulation Depth: 10-30%程度。

- Filter: LPFやBPFを積極的に活用。Feedbackループ内で音が変化していく様子が面白いです。Cutoffをオートメーションで動かすのも効果的。

スネアやリムショット、ギターのカッティングなどに適用すると、非常に効果的です。

リズミックなテクスチャ作成

Modulation Delayのテンポ同期機能とLFO Shapeを駆使して、リズミカルなテクスチャやアルペジオのような効果を作り出すことができます。

設定例:

- Delay Time: 1/16や1/32など、短い音価でテンポ同期。

- Feedback: 30-60%程度。

- Mix: 50-100%(原音を消してエフェクト音だけにすることも)。

- Modulation Rate: テンポ同期させ、1/4や1/2など、ディレイタイムと異なる周期で設定。

- Modulation Depth: 50-100%と深めに。

- LFO Shape: SquareやSawtoothなど、はっきりとした変化の波形を選ぶと、リズミカルなゲート効果やピッチシフト効果が得られます。

- Filter: BPFで特定の周波数帯を強調すると、よりパーカッシブなテクスチャになります。

パッド系のシンセや持続音にかけると、面白いリズムパターンが生まれます。

ボーカルへの適用

ボーカルには様々なアプローチでModulation Delayを活用できます。

繊細な広がり

前述の基本的な使い方に加え、Phaseパラメータを90°~180°に設定することで、ディレイ音にステレオの広がりを持たせ、ボーカルをより豊かに響かせることができます。Depthは控えめにし、あくまで自然な広がりを意識します。

特殊効果

ラジオボイスのような効果を狙うなら、BPFでディレイ音の帯域を狭め、Feedbackを少し上げて歪み感を加えます。Rateを速く、Depthを深めにかければ、サイケデリックなボーカルエフェクトも可能です。

ギターへの適用

エレキギターとModulation Delayの相性は抜群です。

クラシックなモジュレーションディレイ

多くのギタリストが愛用するアナログモジュレーションディレイペダルのようなサウンドを目指します。Delay Timeは300-500ms程度、Feedbackは20-40%、Modulation Rateはゆっくりめ (0.3-1Hz)、Depthは浅め (10-25%) でSine波を選択。LPFで高域を少しロールオフすると、よりウォームなトーンになります。

アンビエントな空間表現

クリーンギターのアルペジオやリードに、深いリバーブと組み合わせる形でModulation Delayを使用します。Delay Timeは長めに設定し、Feedbackも多め。Mixはやや高めにして、ディレイ音が空間を満たすようにします。Rateを非常に遅く (0.1Hz以下)、Depthを適度に設定すると、壮大で美しいアンビエントスケープを作り出せます。

シンセサイザーへの適用

シンセサイザーのサウンドデザインにおいても、Modulation Delayは強力なツールです。

パッドに動きを

静的なシンセパッドにModulation Delayをかけると、生き生きとした動きと深みが加わります。Rateをゆっくり、Depthを適度に設定し、Phaseを調整してステレオ感を広げます。LPFでディレイ音を柔らかくすると、パッドがよりスムーズに空間に溶け込みます。

リードに個性を

シンセリードには、少しエッジの効いた設定も面白いでしょう。Delay Timeをテンポ同期させ、FeedbackとModulation Depthをやや高めに設定。LFO ShapeにSawtoothやSquareを選んで、個性的な揺らぎを加えます。フィルターも積極的に使い、ディレイ音のキャラクターを変化させましょう。

ドラム/パーカッションへの適用

ドラムやパーカッションにModulation Delayを使うと、グルーヴを強化したり、ユニークなリズムパターンを生み出したりできます。

グルーヴ感の強調

スネアやハイハットに短いディレイタイム(1/16や1/32など)でModulation Delayをかけ、Grooveパラメータを調整することで、独特の跳ねるようなグルーヴを生み出せます。モジュレーションは控えめにして、主にタイミングの揺らぎを狙います。

面白いリズムパターン生成

単発のパーカッションサウンド(例: リムショット、クラップ)に、Feedbackを高めにしたModulation Delayをかけ、RateやDepth、フィルターをオートメーションで動かすと、予測不能な面白いリズムパターンが生成されることがあります。実験的なトラックメイキングに最適です。

メモ: Modulation Delayはセンドエフェクトとして使用するのも効果的です。これにより、複数のトラックで同じディレイ設定を共有でき、CPU負荷を抑えつつ、ミックス全体に統一感のある空間表現を与えることができます。センドで使用する場合は、Modulation DelayのMixパラメータを100% Wetに設定することを忘れないでください。

Modulation Delayを使いこなすためのヒントと注意点

Modulation Delayを最大限に活用するために、いくつかのヒントと注意点を押さえておきましょう。

フィードバックの調整は慎重に

繰り返しになりますが、Feedbackパラメータは非常に強力です。特に高い値に設定すると、音が発振し、制御不能な大音量になる可能性があります。調整する際は、必ずマスターフェーダーやヘッドフォンの音量を下げてから、少しずつ値を上げていくように心がけてください。リミッターをマスターチャンネルに挿しておくのも安全策の一つです。

Mixバランスの重要性

原音(Dry)とエフェクト音(Wet)のバランスは、ディレイ効果の印象を大きく左右します。かけすぎると原音が埋もれてしまい、逆に少なすぎると効果が感じられません。楽曲のコンテクストの中で、他の楽器との兼ね合いを聴きながら、最適なバランスを見つけることが重要です。最初は薄めにかけて、徐々に足していくアプローチがおすすめです。

RateとDepthの組み合わせを探る

モジュレーションのキャラクターは、Rate(速さ)とDepth(深さ)の組み合わせで決まります。様々な組み合わせを試して、求める効果に最適な設定を見つけましょう。

例えば、

- Rate: 遅い / Depth: 浅い → subtleで自然な揺らぎ、温かみ

- Rate: 遅い / Depth: 深い → ゆっくりとした大きなピッチベンド、うねり

- Rate: 速い / Depth: 浅い → 細かい振動、輝き

- Rate: 速い / Depth: 深い → 強烈なビブラート、リングモジュレーター風の金属的な響き

LFOのShapeによっても印象が変わるので、合わせて試行錯誤してみてください。

プリセットの活用とカスタマイズ

Logic ProのModulation Delayには、多くの優れたプリセットが用意されています。まずはこれらのプリセットを試してみて、どのような効果が得られるのかを体験するのが良いでしょう。気に入ったプリセットが見つかったら、それをベースに各パラメータを微調整して、自分だけのオリジナルサウンドを作り上げていくのが効率的です。

ポイント: プリセットをロードした後、各パラメータがどのように設定されているかを確認することで、そのプリセットがどのような意図で作られたのかを理解する助けになります。これは、Modulation Delayの挙動を学ぶ上で非常に役立ちます。

他のエフェクトとの組み合わせ

Modulation Delayは、他のエフェクトと組み合わせることで、さらにその可能性を広げることができます。

- リバーブ: Modulation Delayの後にリバーブをかけることで、より深遠で広がりのある空間を作り出せます。特にアンビエント系のサウンドには定番の組み合わせです。

- ディストーション/オーバードライブ: ディレイ音に歪みを加えることで、ダーティで攻撃的なサウンドになります。Modulation Delayの前に歪み系エフェクトを置くか、後に置くかで効果が変わるので、試してみましょう。

- EQ: Modulation Delayの前段または後段にEQを配置し、ディレイにかかる音、またはディレイから出力される音の周波数特性を細かく調整することで、より狙い通りのサウンドメイクが可能です。

- オートメーション: Modulation Delayの各パラメータ(特にRate, Depth, Feedback, Filter Cutoff)をオートメーションで時間と共に変化させることで、ダイナミックで展開のあるエフェクト表現が可能になります。これは楽曲にドラマティックな効果をもたらす強力なテクニックです。

まとめ – Modulation Delayでサウンドデザインの可能性を広げよう

今回はLogic Pro Xの標準プラグイン、Modulation Delayについて、その基本から応用テクニックまでを深掘りしてきました。Modulation Delayは、単なるディレイエフェクトの枠を超え、コーラス、フランジャー、ビブラート、さらにはリズミックなテクスチャや特殊効果まで生み出せる非常に多機能でクリエイティブなツールです。

インターフェースの各パラメータを理解し、それらがサウンドにどのような影響を与えるかを把握することが、Modulation Delayを使いこなす第一歩です。そして、様々な楽器やシチュエーションで実際に試し、Rate、Depth、Feedback、Filterといった主要な要素を大胆に、あるいは繊細に操ることで、あなたの楽曲は新たな表現力を手に入れることでしょう。

Modulation Delayをマスターする鍵:

- 各パラメータの役割をしっかり理解する。

- Feedbackの扱いに注意し、安全に実験する。

- RateとDepthの組み合わせで生まれる多彩なモジュレーションを探求する。

- フィルターを積極的に活用し、ディレイ音のキャラクターをコントロールする。

- プリセットから学び、自分流にカスタマイズする。

- 他のエフェクトやオートメーションと組み合わせて、表現の幅を広げる。

この記事で紹介したテクニックやアイデアは、あくまで出発点に過ぎません。最も重要なのは、あなた自身の耳で聴き、実際に手を動かして実験してみることです。 Modulation Delayの持つ無限の可能性を探求し、あなたの音楽制作に活かしてみてください。きっと、これまでにない刺激的で魅力的なサウンドが生まれるはずです。