ペダルポイント(ペダルトーン)は、特定の音を持続させながら上声部のハーモニーを変化させる技法です。この記事では、基本概念から実践的な活用法まで、印象的なハーモニー作りのテクニックを解説します。

ペダルポイントとは?基本概念の理解

ペダルポイント(Pedal Point/Pedal Tone)は、低音部で特定の音を持続させながら、上声部のコードやメロディーを自由に変化させる作曲技法です。オルガンのペダル鍵盤で低音を持続させたことが名前の由来となっています。

ペダルポイントの基本原理

- 低音部の音を固定して安定感を与える

- 上声部の自由な和声変化を可能にする

- 緊張感と解決感を演出する

- 楽曲に統一感と推進力を与える

なぜペダルポイントが効果的なのか

ペダルポイントは、安定した土台の上で和声的な冒険を可能にする技法です。特に楽曲の盛り上がりやクライマックス、そして静寂な場面での緊張感演出に威力を発揮します。

ペダルポイントの種類と特徴

1. トニックペダル(主音ペダル)

使用場面: 楽曲の開始部、終結部

効果: 安定感、統一感

例(Cメジャー): ベースでCを持続し、上声部でCmaj7 – Am7 – F – G

2. ドミナントペダル(属音ペダル)

使用場面: サビ前、緊張感を高めたい部分

効果: 推進力、期待感

例(Cメジャー): ベースでGを持続し、上声部でAm – F – C – G

3. サブドミナントペダル(下属音ペダル)

使用場面: 中間部、ブリッジセクション

効果: 穏やかな展開感

例(Cメジャー): ベースでFを持続し、上声部でDm7 – G7 – Em7 – Am7

実践的なペダルポイント活用法

1. イントロでの使用

基本パターン(Cメジャー):

ベース:C(持続)

上声部:Cmaj7 – Fmaj7/C – G/C – Am/C – Fmaj7/C – G/C – Cmaj7

楽曲の冒頭でトニックペダルを使用することで、キーを明確に示しながら和声的な豊かさを演出できます。

2. サビ前のビルドアップ

ドミナントペダルでの盛り上げ:

ベース:G(持続)

上声部:G – Am/G – F/G – C/G – Dm/G – Em/G – F/G – G

ドミナントペダルは特にサビ前の盛り上げに効果的です。緊張感を持続させながらサビへの期待感を高めます。

3. エンディングでの安定感

ベース:C(持続)

上声部:C – Am/C – F/C – G/C – Dm/C – C/E – F/C – Cmaj7

最後にトニックペダルで安定感を演出し、楽曲を自然に終結させます。

ジャンル別ペダルポイント活用例

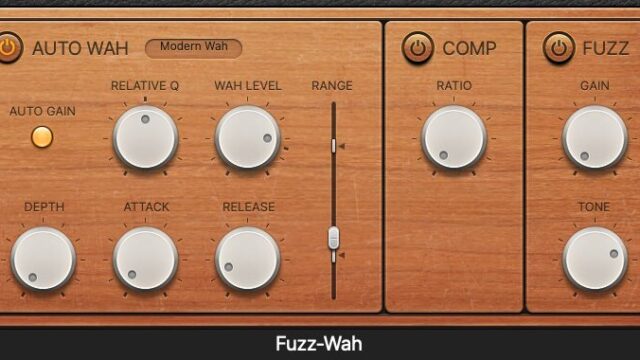

ロック・ポップス

ロック系での特徴的な使用法

- ギターリフでのルート音持続

- ドラムセクションでの低音強調

- サビでのエネルギー維持

- ブレイクダウンでの効果的使用

ジャズ・フュージョン

ジャズ系での洗練された使用法

- ベースラインでの巧妙な持続音

- 複雑なテンションコードとの組み合わせ

- モーダルな響きとの融合

- 即興演奏での土台として活用

アンビエント・シネマティック

アンビエント系での雰囲気作り

- 長時間の持続による瞑想的効果

- ドローンサウンドとの組み合わせ

- 空間的な広がりの演出

- 映像音楽での情景描写

アニソンでのペダルポイント活用

アニソンでは、感情表現の強化や場面転換の演出にペダルポイントが効果的に使用されています。

1. バトルシーンでの緊張感:

ドミナントペダルで持続的な緊張感を演出

2. 感動シーンでの盛り上がり:

トニックペダルで安定感を保ちながら上声部で感情を表現

3. 場面転換での橋渡し:

サブドミナントペダルで自然な転調への準備

DAWでのペダルポイント制作テクニック

基本的な制作手順

- ベーストラックの設定 – 持続音の入力

- 上声部の制作 – コード進行の録音・打ち込み

- 音色選択 – ペダル音に適した楽器選択

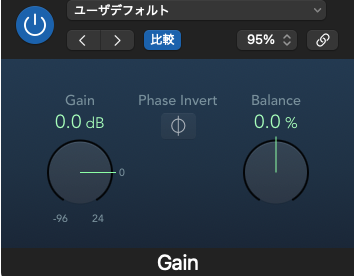

- バランス調整 – ペダル音と上声部の音量バランス

DAWでの効果的な音色選択

- ペダル音: オルガン、シンセパッド、ベース、低域弦楽器

- 上声部: ピアノ、ストリングス、シンセリード、ギター

- 組み合わせ: 音域分離を意識した楽器選択

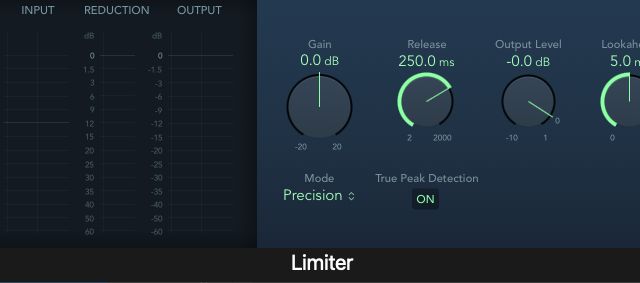

Logic Proでの実践例

Logic Proでの制作ワークフロー

- Sculpture(低音持続)+ Vintage Electric Piano(上声部)

- EQで低域・高域を適切に分離

- Compressorでペダル音の持続感を調整

- Reverb/Delayで空間的な広がりを演出

高度なペダルポイント技法

1. 移動するペダルポイント

4小節ごとにペダル音を変更

1-4小節:Cペダル

5-8小節:Fペダル

9-12小節:Gペダル

13-16小節:Cペダル

2. ダブルペダルポイント

低音部と高音部で同時にペダルポイントを使用する高度な技法です。

ダブルペダルの例:

最低音:C(持続)

中声部:Fmaj7 – G7 – Am7 – Dm7

最高音:G(持続)

3. 内声ペダルポイント

低音ではなく中声部で特定の音を持続させる技法です。より繊細な効果を生み出します。

ペダルポイント使用時の注意点

1. 和声的な衝突の回避

避けるべき組み合わせ

- ペダル音と上声部の半音衝突(適切なボイシングで解決)

- 長時間の不協和音持続(緊張感の過度な継続)

- 機能的に意味のないペダル音の選択

2. 音域のバランス

ペダル音が他の楽器を圧迫しないよう音域とダイナミクスに注意が必要です。

3. 楽曲構成での適切な配置

ペダルポイントは効果的な場所で使用してこそ威力を発揮します。全編で使用すると単調になるリスクがあります。

練習方法とスキルアップ

基礎練習

- 単純なペダル練習: Cペダルの上でダイアトニックコード進行

- 3種のペダル比較: トニック、ドミナント、サブドミナントペダルを同じ進行で試す

- 既存曲の分析: 好きな楽曲のペダルポイント箇所を特定・分析

応用練習

- ジャンル別実践: ロック、ジャズ、クラシックそれぞれのスタイルで作成

- 長さの変化: 2小節、4小節、8小節など異なる長さで実験

- 楽器編成での実践: バンド、オーケストラ、ソロピアノなど

よくある失敗と対処法

1. ペダル音の音量問題

問題: ペダル音が大きすぎて他の音が聞こえない

対処法: 音量バランスの調整とEQでの周波数分離

2. 不自然な和声進行

問題: ペダル音と上声部の関係が不協和すぎる

対処法: ペダル音をコードトーンまたは適切なテンションとして機能させる

3. 単調な展開

問題: ペダルポイントが長すぎて飽きる

対処法: 適切な長さの設定と上声部での変化を豊富に

実例分析:名曲に学ぶペダルポイント

バッハ「平均律クラヴィーア曲集」:

– フーガでの主題提示時のペダルポイント

– オルガン作品での圧倒的なペダル使用

ドビュッシー「月の光」:

– 内声部での繊細なペダルポイント

– 印象派的な響きの創出

ロック:

– Led Zeppelin「Kashmir」のリフ

– Deep Purple「Smoke on the Water」のベースライン

プログレッシブロック:

– Yes、King Crimsonでの複雑なペダル使用

– 長大な楽曲での構造的支柱として機能

まとめ:ペダルポイントを効果的に使うために

ペダルポイントは、シンプルながら非常に効果的な作曲・編曲技法です。正しく使用することで、楽曲に統一感と推進力を与えることができます。

効果的なペダルポイント使用の5つのポイント

- 目的を明確にしてペダル音を選択する

- 上声部の変化を豊富にして単調さを避ける

- 適切な長さと配置を心がける

- 音域とダイナミクスのバランスを調整する

- 楽曲全体の流れの中での役割を意識する

まずは簡単なトニックペダルから始め、徐々に複雑な技法へと発展させていきましょう。理論的な理解と実践的な練習を組み合わせることで、必ずマスターできる技法です。ペダルポイントを使いこなして、より表現力豊かな音楽作りを目指しましょう。