Logic Pro Xに標準でバンドルされているエフェクトプラグインは、どれも高品質で即戦力になるものばかりです。その中でも、モジュレーション系エフェクトとして古くから愛されている「フェイザー」を手軽に利用できるのがMicrophaserです。一見シンプルなこのプラグインも、使い方次第でサウンドに大きな変化と彩りを与えることができます。この記事では、Logic ProのMicrophaserの基本的な使い方から、より効果的にサウンドをデザインするための設定のコツ、そして実用的な使用例までを詳しく解説していきます。

この記事でわかること

- Microphaserの基本的な仕組みとパラメータ

- 各楽器やサウンドソースへの効果的な適用方法

- サウンドを際立たせるための設定のコツと応用テクニック

- Microphaser使用時の注意点

DTMユーザー、特にLogic Proユーザーであれば、このMicrophaserを使いこなすことで、楽曲のクオリティを一層高めることができるでしょう。それでは、Microphaserの魅力的な世界へ一緒に踏み出しましょう!

Microphaserとは? – シンプルながら奥深いフェイザーエフェクト

Microphaserは、Logic Proに搭載されている位相変調を利用したエフェクトプラグインです。入力された音声信号の位相を周期的に変化させることで、独特のシュワシュワとしたうねりや、ジェットサウンドのような効果を生み出します。その名前の通り、比較的シンプルなインターフェースと少ないパラメータで構成されており、直感的に操作しやすいのが特徴です。

フェイザーエフェクトは、1960年代後半から70年代にかけて、特にギターやキーボードサウンドで多用され、サイケデリックロックやファンク、プログレッシブロックなどのジャンルで象徴的なサウンドを作り出してきました。Microphaserは、そうしたクラシックなフェイザーサウンドを手軽に再現できるだけでなく、現代的なサウンドメイクにも応用可能な柔軟性を持っています。

Microphaserの主な特徴

- 直感的なインターフェース: パラメータが少なく、初心者でも扱いやすい。

- CPU負荷が軽い: 多くのトラックに挿しても比較的動作が安定。

- クラシックサウンドの再現: 往年のストンプボックス系フェイザーを彷彿とさせるサウンド。

- 汎用性の高さ: ギター、キーボード、ベース、ドラム、ボーカルなど様々な音源に対応。

Logic ProにはPhaserやModulation Delayなど、他にもモジュレーション系エフェクトがありますが、Microphaserはその中でも特に「手軽にフェイザー効果を得たい」というニーズに応えてくれるプラグインと言えるでしょう。

Microphaserの基本パラメータ解説

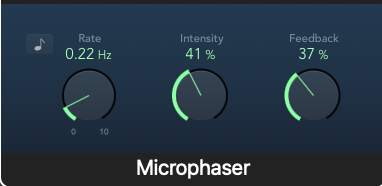

Microphaserのインターフェースは非常にシンプルですが、各パラメータの役割を理解することが効果的な音作りへの第一歩です。主なパラメータを見ていきましょう。

ポイント: Microphaserのパラメータは相互に影響し合います。一つのパラメータを動かしたら、他のパラメータも調整して全体のバランスを取ることが重要です。

LFOセクション

LFO(Low Frequency Oscillator:低周波オシレーター)は、フェイザー効果の「揺れ」を作り出す心臓部です。

Rate (レート)

LFOの揺れの速さを調整します。単位は通常Hz(ヘルツ)で表示され、値が小さいほどゆっくりとした揺れ、大きいほど速い揺れになります。曲のテンポに合わせて設定したり、特殊効果として極端に速くしたり遅くしたりすることも可能です。

- 遅いレート: ゆったりとした浮遊感、アンビエントな雰囲気に。

- 中程度のレート: クラシックなフェイザーサウンド、ファンキーなカッティングに。

- 速いレート: ロータリースピーカーのような効果や、過激なサウンドエフェクトに。

Intensity (インテンシティ) / Depth (デプス)

LFOのかかり具合の深さを調整します。値が大きいほど、フェイザー効果が強く、深くかかります。浅くかければさりげない揺らぎを、深くかければ大胆なサウンド変化を生み出せます。

メモ: 一部のフェイザープラグインでは「Depth」と表記されることもあります。Microphaserでは「Intensity」がこれに該当します。

RateとIntensityの組み合わせによって、フェイザー効果のキャラクターが大きく変わります。例えば、Rateが遅くてもIntensityが深ければダイナミックな変化を感じさせ、Rateが速くてもIntensityが浅ければ細かく繊細な揺らぎになります。

Filterセクション

フェイザー効果は、オールパスフィルターと呼ばれる特殊なフィルターを使って位相を変化させることで生み出されます。このセクションのパラメータは、そのフィルターの特性をコントロールします。

Feedback (フィードバック) / Resonance (レゾナンス)

エフェクト音の一部を入力信号に再び戻す量を調整します。フィードバックを上げることで、フェイザー効果が強調され、より「シュワシュワ」とした特徴的なサウンドや、金属的な響き、時には自己発振に近いような鋭いサウンドを作り出すことができます。

注意点: フィードバックを上げすぎると、特定の周波数が強調されすぎて耳障りになったり、ハウリングのような状態になることがあります。調整は慎重に行いましょう。

一般的に、フィードバックを上げると、より個性的で派手なフェイザーサウンドになります。控えめに設定すると、ナチュラルでソフトな効果が得られます。

Sweep Range / Center Frequency (スイープ・レンジ / センター・フリーケンシー)

このパラメータは、LFOによって変調される周波数帯域の中心や範囲を設定します。Microphaserでは、この部分は内部的に最適化されているか、よりシンプルな形で統合されている場合があります。もし明示的なパラメータがない場合でも、Intensityや他の設定との兼ね合いで効果のキャラクターが変わってきます。

一般的に、高域に作用させるとシャープで明るいフェイザー、低域に作用させると太くダークなフェイザー効果が得られます。

Mix (ミックス)

原音(Dry)とエフェクト音(Wet)のバランスを調整します。

- 0% (Dry): エフェクトはかからず、原音のみが出力されます。

- 100% (Wet): エフェクト音のみが出力されます。

- 50% (Dry/Wet): 原音とエフェクト音が均等にミックスされます。

Mixの調整は非常に重要で、サウンド全体の馴染み具合やエフェクトの存在感をコントロールします。さりげなくかけたい場合はMixを低めに、大胆な効果を狙う場合は高めに設定します。センドリターンで使用する場合は、Mixを100%(Wet)に設定するのが基本です。

ポイント: Mixノブをオートメーションで操作することで、曲の展開に合わせてフェイザー効果の深さをダイナミックに変化させることができます。

Output (アウトプット) / Level (レベル)

プラグイン全体の最終的な出力レベルを調整します。フェイザー効果、特にフィードバックを上げた場合などには音量が変化することがあるため、ここで適切なレベルに補正します。

エフェクトをかけた後で音量が大きくなりすぎたり、小さくなりすぎたりしないように、バイパス時との音量差を確認しながら調整しましょう。

Microphaserの効果的な使い方 – サウンド別アプローチ

Microphaserは様々な楽器やサウンドソースに適用できます。ここでは、代表的な使用例と設定のヒントを紹介します。

ギターにかける

フェイザーとギターは黄金の組み合わせの一つです。

使用例: ギター

- クラシックなサイケデリックサウンド:

- Rate: 中程度 (例: 0.5Hz~2Hz)

- Intensity: 中~深め

- Feedback: やや高め

- Mix: 30%~70%

- ポイント: クリーンサウンドや軽いクランチサウンドのアルペジオやリードにかけると、浮遊感のある幻想的なサウンドになります。ジミ・ヘンドリックスやピンク・フロイドのようなサウンドを目指す場合に。

- ファンキーなカッティングギター:

- Rate: やや速め (例: 1Hz~4Hz、テンポに合わせるのも有効)

- Intensity: 浅め~中程度

- Feedback: 低め~中程度

- Mix: 20%~50%

- ポイント: リズミカルなカッティングにかけると、グルーヴを強調し、サウンドに動きを与えます。ワウペダルと組み合わせるのも定番です。

- さりげない揺らぎで奥行きを出す:

- Rate: 遅め (例: 0.1Hz~0.5Hz)

- Intensity: 浅め

- Feedback: 低め

- Mix: 10%~30%

- ポイント: かかっているかわからない程度に薄くかけることで、音像に subtle な動きと深みを加え、他のトラックと馴染みやすくなります。

キーボード・シンセサイザーにかける

キーボードやシンセサイザーにもフェイザーは非常に効果的です。

使用例: キーボード・シンセサイザー

- パッドサウンドに動きと広がりを:

- Rate: 遅め~中程度 (例: 0.2Hz~1Hz)

- Intensity: 中程度~深め

- Feedback: 中程度

- Mix: 30%~60%

- ポイント: 持続音系のパッドサウンドにかけると、ゆっくりとした揺らぎが加わり、サウンドに生命感とステレオ的な広がりを与えます。特にステレオ出力のフェイザーは効果的です。

- リードシンセに個性的な質感を:

- Rate: 中程度~速め

- Intensity: 中程度

- Feedback: やや高め

- Mix: 40%~80%

- ポイント: ソロやメロディラインを演奏するリードシンセにかけると、サウンドに独特のキャラクターと存在感を与えることができます。フィルターエンベロープと組み合わせるとさらに面白い効果が得られます。

- エレクトリックピアノ (エレピ) に温かみと揺らぎを:

- Rate: 遅め (例: 0.3Hz~0.8Hz)

- Intensity: 浅め~中程度

- Feedback: 低め~中程度

- Mix: 20%~50%

- ポイント: RhodesやWurlitzerのようなエレピサウンドに薄くかけると、温かみのあるクラシックな揺らぎを加え、楽曲に彩りを与えます。70年代ソウルやフュージョンでよく聞かれるサウンドです。

ベースにかける

ベースにフェイザーをかける際は、低域が失われないように注意が必要です。

使用例: ベース

- ファンキーなベースライン:

- Rate: 中程度 (テンポに合わせる)

- Intensity: 浅め

- Feedback: 低め

- Mix: 15%~40%

- ポイント: スラップベースや指弾きのファンキーなフレーズに。エンベロープフィルターと組み合わせると、ブーツィー・コリンズのようなサウンドも狙えます。Mix量は控えめにして、芯のある低音を保つのがコツです。

- シンセベースにうねりを:

- Rate: 遅め~中程度

- Intensity: 中程度

- Feedback: 中程度

- Mix: 30%~60%

- ポイント: 特にアナログライクなシンセベースにかけると、サウンドに太さや動きを加え、より有機的なキャラクターにすることができます。

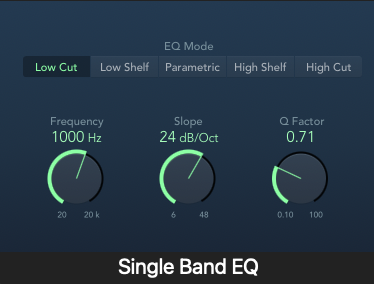

注意点: ベースに深くフェイザーをかけると、低域のエネルギーが削がれてしまうことがあります。Mix量を調整したり、EQで低域を補正したり、マルチバンドで特定の帯域にのみかけるなどの工夫が必要です。

ドラム・パーカッションにかける

ドラムやパーカッションにフェイザーをかけると、クリエイティブな効果を生み出せます。

使用例: ドラム・パーカッション

- ハイハットやシンバルに動きを:

- Rate: 中程度~速め

- Intensity: 浅め~中程度

- Feedback: 低め

- Mix: 20%~50%

- ポイント: クローズドハイハットやライドシンバルにかけると、金属的な響きに揺らぎが加わり、リズミカルなアクセントになります。

- スネアにアクセント:

- Rate: 速め

- Intensity: 中程度

- Feedback: 中程度~高め

- Mix: 短いディケイで部分的に (オートメーションやセンドで)

- ポイント: スネアのヒットに合わせて短いフェイザー効果を加えると、「ピュン」というようなアクセントになり、SF的なサウンドやエレクトロニックな楽曲で効果的です。

- ドラムループ全体にクリエイティブなエフェクトとして:

- Rate: 曲の展開に合わせてオートメーションで変化させる

- Intensity: 深め

- Feedback: 高め

- Mix: 50%~100% (ブレイクなどで)

- ポイント: フィルインやブレイク部分でドラムループ全体に過激なフェイザーをかけると、強烈なトランジション効果を生み出せます。

ボーカルにかける

ボーカルにフェイザーをかけるのは一般的ではありませんが、特殊効果として使うことができます。

使用例: ボーカル

- 特殊効果として:

- Rate: 様々 (狙う効果による)

- Intensity: 中程度~深め

- Feedback: 中程度~高め

- Mix: 20%~100% (部分的に)

- ポイント: ロボットボイスのような効果や、サイケデリックな楽曲での浮遊感のあるボーカル処理に使えます。かけっぱなしにするのではなく、特定のフレーズや単語にアクセントとして使用するのが効果的です。

- ダブリング効果の補助として薄く:

- Rate: 遅め

- Intensity: 浅め

- Feedback: 低め

- Mix: 5%~15%

- ポイント: コーラスやディレイと組み合わせて非常に薄くかけることで、ボーカルにわずかな揺らぎと厚みを加えることができます。ただし、ピッチ感が不安定にならないよう注意が必要です。

設定のコツと応用テクニック

Microphaserをさらに使いこなすための、いくつかのコツと応用テクニックを紹介します。

Subtle(さりげない)な使い方

フェイザーは派手なエフェクトというイメージがありますが、実はさりげなく使うことで大きな効果を発揮します。 Rateを非常に遅く(例: 0.1Hz以下)、Intensityを浅く、Mix量も10~20%程度に抑えてみましょう。すると、音色自体は大きく変わらないものの、サウンドに微妙な動きと深みが加わり、ミックスの中でより立体的で生き生きとした存在感を放つようになります。特にパッド系やエレピ、クリーンギターなどに有効です。

過激なエフェクトサウンドの作り方

逆に、フィードバックを高く設定し、Rateを速め、Intensityを深くすると、ジェットサウンドのような強烈なエフェクトや、発振音に近いような過激なサウンドを作り出すことができます。このようなサウンドは、曲中のアクセントや効果音、ブレイク部分などで使うと非常にインパクトがあります。Mix量を100%にして、原音を完全にエフェクト音に置き換えるのも面白いでしょう。

メモ: 過激な設定にする場合は、スピーカーやヘッドフォン、そして耳を保護するために、最初は音量を下げてから徐々に上げていくようにしましょう。

オートメーションとの組み合わせ

Logic Proの強力なオートメーション機能とMicrophaserを組み合わせることで、静的なエフェクトから動的なサウンドデザインへと昇華させることができます。

- Rateを徐々に速くする: 曲の盛り上がりに合わせてフェイザーの揺れを加速させる。

- Intensityを変化させる: 特定のフレーズだけ深くかける。

- Mix量をコントロールする: サビでフェイザーを強くし、ヴァースでは薄くする。または、特定の瞬間にだけ100% Wetにする。

- Feedbackを操作する: 発振寸前の緊張感を演出したり、効果音的に使う。

これらのオートメーションを駆使することで、Microphaserは単なるエフェクトを超え、楽曲を彩る積極的な楽器のような役割を果たすことができます。

他のエフェクトとの組み合わせ

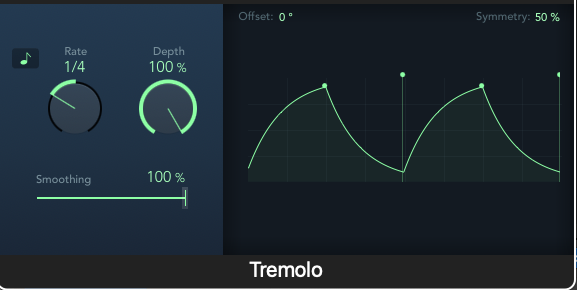

Microphaserは他のエフェクトと組み合わせることで、さらに多彩なサウンドを生み出します。

- ディレイ: フェイザーのかかった音にディレイを加えることで、空間的な広がりと複雑な反響が生まれ、非常にサイケデリックで幻想的なサウンドになります。特にピンポンディレイとの相性が良いです。

- リバーブ: フェイザーで揺らした音をリバーブで包み込むことで、より滑らかでアンビエントな質感になります。

- ディストーション/オーバードライブ: ギターの場合、フェイザーの前段に歪み系エフェクトを置くか後段に置くかで効果が大きく変わります。前段に置くと歪んだ音が揺れ、後段に置くと揺れた音が歪みます。どちらも試してみる価値があります。

- コーラス: フェイザーとコーラスはどちらもモジュレーション系ですが、組み合わせることでより複雑で厚みのある揺らぎを作り出せます。ただし、かけすぎると音が飽和したり、ピッチが不安定に聞こえたりするので注意が必要です。

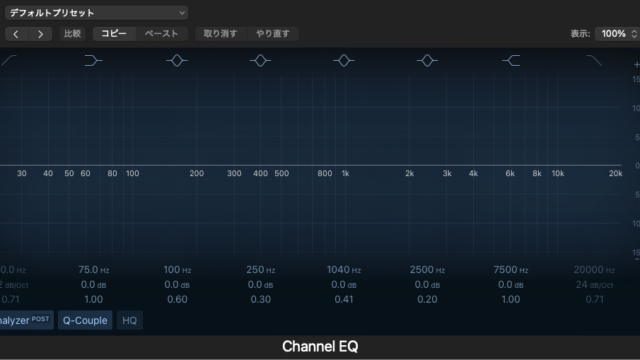

- フィルター (EQやオートフィルター): フェイザーとフィルターを組み合わせることで、特定の周波数帯域の動きをさらに強調したり、逆に抑えたりすることができます。

ポイント: エフェクトチェーンの順番を変えるだけでもサウンドは大きく変化します。Microphaserをどの位置にインサートするか、色々と試してみましょう。

ステレオ感を活かす設定

Microphaserには、ステレオの広がりをコントロールするためのパラメータが直接的には見当たらないかもしれませんが、LFOによる変調自体が左右で微妙に異なる位相でかかる(または内部的にそう設計されている)場合、自然なステレオ効果が得られます。もしステレオイメージを調整するノブ(例: “Phase Offset” や “Stereo”)があれば、それを活用することで、よりワイドな、あるいは特定の定位を持つフェイザー効果を作り出せます。多くのDAW標準フェイザーは、ステレオ音源に対して左右でLFOの位相をずらして適用することで、音像が左右に揺れ動くような効果を生み出すように設計されています。

Microphaserを使う上での注意点

Microphaserは便利なエフェクトですが、いくつか注意しておきたい点があります。

Microphaser使用時の注意点

- かけすぎによる音痩せ: 特にフィードバックを高くしたり、Intensityを深くしすぎると、位相干渉によって特定の周波数帯域がキャンセルされ、音が細くなったり、迫力が失われたりすることがあります。Mix量を調整したり、EQで補正するなどの対策が必要です。

- 位相問題への配慮: フェイザーは位相を操作するエフェクトなので、モノラル互換性に注意が必要です。ステレオで聴くと効果的でも、モノラルで再生した際に特定の音が消えてしまったり、バランスが崩れたりすることがあります。定期的にモノラルで確認する習慣をつけましょう。

- 他のトラックとのバランス: フェイザーをかけたトラックが目立ちすぎると、他のトラックの邪魔になることがあります。ミックス全体の中での役割を考え、他の音との兼ね合いを見ながら調整しましょう。

- CPU負荷: Microphaser自体は比較的CPU負荷が軽いプラグインですが、多数のトラックにインサートしたり、他の重いプラグインと併用したりすると、全体のCPU負荷が高まる可能性があります。必要に応じてフリーズ機能などを活用しましょう。

Microphaserと他のフェイザープラグインの比較(軽く触れる)

Logic ProにはMicrophaser以外にもPhaserプラグインがあり、より多機能な設定が可能です。例えば、ステージ数(フィルターの段数)を変更できたり、LFOの波形を選べたり、エンベロープフォロワー機能があったりします。これらと比較すると、Microphaserは「シンプルさ」「手軽さ」「直感的な操作性」が際立っています。

サードパーティ製の高機能なフェイザープラグインも数多く存在し、それらはより複雑なサウンドデザインや特定のビンテージ機器のモデリングなどを得意としています。しかし、素早くクラシックなフェイザーサウンドを得たい場合や、CPU負荷を抑えたい場合には、Microphaserが非常に有効な選択肢となります。

大切なのは、それぞれのプラグインの特性を理解し、目的に応じて使い分けることです。

まとめ – Microphaserでサウンドデザインの幅を広げよう

Logic ProのMicrophaserは、そのシンプルな見た目とは裏腹に、非常に多彩なサウンドを生み出すことができる強力なツールです。基本的なパラメータを理解し、様々な楽器やサウンドソースに適用してみることで、あなたの楽曲に新たな彩りと動きを加えることができるでしょう。

Microphaser活用のキーポイント

- RateとIntensityで揺れのキャラクターを決定する。

- Feedbackで効果の強さや個性を調整する。

- Mixで原音とのバランスを最適化する。

- オートメーションを活用してダイナミックな変化を加える。

- 他のエフェクトと組み合わせてサウンドの可能性を広げる。

- かけすぎに注意し、全体のミックスバランスを常に意識する。

この記事で紹介した使い方や設定のコツは、あくまで出発点にすぎません。ぜひあなた自身の耳で確かめながら、Microphaserの可能性を探求してみてください。時にはセオリーから外れた大胆な設定が、思わぬ素晴らしい結果を生むこともあります。実験を恐れず、楽しみながらMicrophaserを使いこなして、あなたの音楽制作をさらにクリエイティブなものにしていきましょう。

Logic Proの豊富な機能を活用することで、音楽制作の幅は無限に広がります。Microphaserもその強力なツールの一つとして、ぜひあなたの制作環境に積極的に取り入れてみてください。