こんにちは!音楽制作の世界を探求するブロガー兼WEBマーケターです。特にDTMには長年情熱を注いでおり、様々なDAWとそのプラグインに触れてきました。今回は、多くのLogic Proユーザーが見過ごしがちながら、ミックスにおいて非常に強力なツールとなる標準プラグイン「Direction Mixer」に焦点を当て、その使い方と設定を徹底的に解説していきます。

ステレオイメージのコントロールは、楽曲の広がりや奥行き、各楽器の分離感を決定づける重要な要素です。Direction Mixerを使いこなせば、あなたのミックスが一段とプロフェッショナルな響きになること間違いなしです。初心者の方にも分かりやすく、具体的な設定例も交えながら解説を進めていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

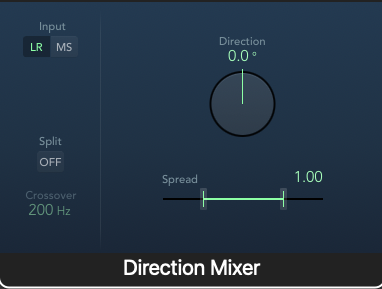

Direction Mixerとは? – その役割と重要性

Direction Mixerは、Logic Proに標準で搭載されているステレオイメージャー・プラグインの一種です。その主な役割は、オーディオトラックのステレオの広がり(Width)や定位(Direction/Pan)を直感的にコントロールすることにあります。

Direction Mixerの主な特徴:

- ステレオ信号の広がり(Spread)を調整できる(モノラル化、ワイド化)

- ステレオイメージ全体の向き(Direction)を回転させることができる

- M/S(Mid/Side)信号のエンコード/デコードや処理が可能

- サラウンドサウンド(5.1chなど)のバランス調整にも対応

- CPU負荷が比較的軽い

多くのDAWには同様の機能を持つプラグインがありますが、Logic Proユーザーであれば、まずはこのDirection Mixerをマスターすることをお勧めします。なぜなら、基本的なステレオ処理はこれ一つで十分対応可能であり、サードパーティ製の高価なプラグインを導入する前に、まずは標準プラグインのポテンシャルを最大限に引き出すことが重要だからです。

特にミックス段階において、各トラックのステレオ幅を適切に管理することは、楽曲全体のクリアさや立体感に直結します。例えば、低音楽器はセンターに寄せて安定感を出し、パッドやエフェクト音は広げて空間を演出するなど、戦略的なステレオ配置が求められます。Direction Mixerは、こうした調整を簡単かつ効果的に行うための強力な味方となります。

ポイント: Direction Mixerは、ステレオトラックの「広がり」と「向き」をコントロールするためのLogic Pro標準プラグインです。ミックスにおけるステレオイメージ調整の基本ツールとして非常に役立ちます。

Direction Mixerの基本的な使い方

それでは、実際にDirection Mixerを使ってみましょう。基本的な操作は非常にシンプルです。

プラグインの挿入方法

Direction Mixerは、オーディオトラック、ソフトウェア音源トラック、またはAuxトラックなどのインサートスロットにインサートして使用します。

- 調整したいトラックのミキサーチャンネルストリップを開きます。

- 空いているオーディオエフェクトスロット(Audio FX)をクリックします。

- プラグインメニューから「Imaging」>「Direction Mixer」を選択します。

これで、選択したトラックにDirection Mixerがインサートされます。インターフェースは比較的シンプルで、いくつかの主要なパラメータで構成されています。

出典: Apple Logic Pro エフェクトマニュアル (https://support.apple.com/ja-jp/guide/logicpro/lgcpce091e18/mac)

主要なパラメータ解説

Direction Mixerのインターフェースは、主に以下の要素で構成されています。

1. Direction (方向)

- 機能: ステレオイメージ全体の中心方向を左右に回転させます。0°が中央、-90°が左、+90°が右に対応します。

- 詳細: これは一般的なパン(Pan)とは少し異なります。パンが左右チャンネルの音量バランスを変えるのに対し、Directionはステレオイメージ全体をそのまま回転させるような効果があります。例えば、左にピアノの低音、右に高音が配置されたステレオ音源がある場合、Directionを右に振ると、低音も高音も右寄りに移動します。

- 使い方: ステレオ録音された素材の定位を微調整したり、特定のサウンドを左右のどちらかに寄せたい場合に使用します。

2. Spread (広がり)

- 機能: ステレオイメージの広がり具合を調整します。

- 詳細:

- 1.0: 元のステレオ幅を維持します(デフォルト)。

- 0.0: ステレオ信号を完全にモノラル化します。左右のチャンネルがミックスされ、中央から出力されます。

- -1.0: 左右のチャンネルを反転させます。左チャンネルの音が右から、右チャンネルの音が左から聞こえるようになります。ただし、位相が反転するため、モノラル再生時に音が打ち消し合って痩せてしまう可能性があり、注意が必要です。

- 1.0以上 (最大2.0): サイド成分(左右のチャンネルの差分信号)を強調し、ステレオ感を通常よりも広げます(疑似ステレオ効果)。過度に広げると不自然になったり、位相の問題が発生しやすくなるため注意が必要です。

- 使い方: トラックのステレオ幅をコントロールする最も重要なパラメータです。ミックス内で他の楽器との棲み分けを行ったり、特定のサウンドを際立たせたり、逆にセンターにまとめたりする際に使用します。

注意点: Spreadを0未満の値(特に-1.0付近)に設定すると、位相の問題が発生しやすくなります。モノラル再生時に音が大幅に小さくなったり、キャンセルされたりする可能性があるため、必ずモノラル互換性を確認しながら調整しましょう。Logic ProのGainプラグインなどにあるモノラルスイッチで簡単に確認できます。

3. Input Mode (入力モード)

- 機能: プラグインが入力信号をどのように解釈するかを選択します。

- 詳細:

- Stereo: 通常のステレオ信号(Left/Right)として処理します。ほとんどの場合、このモードを使用します。

- MS (Mid/Side): 入力信号をM/S信号として解釈し、処理します。M/Sでエンコードされた信号を入力する場合や、Direction MixerをM/Sデコーダーとして使用する場合に選択します。

- 使い方: 通常は「Stereo」のままで問題ありません。M/S処理を行う場合に「MS」を選択します(後述)。

4. Output Metering (出力メーター)

- 機能: プラグインからの出力信号レベルと位相を表示します。

- 詳細: 左右のチャンネルのレベルメーターと、中央には位相メーター(Correlation Meter)が表示されます。位相メーターは、左右チャンネルの位相関係を示します。

- +1に近いほど: 左右の位相が揃っており、モノラル成分が多い(またはモノラル)。

- 0付近: ステレオ感が豊か。

- -1に近いほど: 左右の位相が逆相に近く、モノラル再生時に音が打ち消し合う可能性が高い。

- 使い方: SpreadやDirectionを調整した結果、レベルが過大になっていないか、また位相に問題が生じていないかを確認するために重要です。特に位相メーターが常にマイナス側に振れている場合は注意が必要です。

メモ: 位相メーターは、ミックス全体のモノラル互換性をチェックする上でも役立ちます。マスターアウトにDirection Mixerをインサートし(Spread=1.0, Direction=0°)、位相メーターを確認するのも良いでしょう。

Direction Mixerの応用的な使い方

基本的なパラメータを理解したところで、次はより実践的な応用方法を見ていきましょう。

ステレオイメージの調整 (狭める/広げる)

Direction Mixerの最も基本的な使い方は、トラックのステレオ幅を調整することです。

使用例:

- 低音楽器 (ベース、キック): 低域は楽曲の土台となるため、センターに定位させるのが一般的です。ステレオで録音されたキックや、ステレオエフェクトがかかったベースなどがある場合、Direction MixerのSpreadを0に近い値(例: 0.1〜0.3)に設定し、モノラルに近づけて安定感を増します。完全にモノラル(Spread=0)にする場合もあります。

- パッド、ストリングス、アンビエンス: 空間的な広がりを持たせたいサウンドには、Spreadを1.0以上に設定してワイド感を強調します。ただし、広げすぎると他の楽器とぶつかったり、不自然になったりするので、楽曲全体の中でバランスを見ながら調整します。Spread 1.2〜1.5程度が一般的な範囲ですが、効果音などではもっと広げることもあります。

- ピアノ、アコースティックギター (ステレオマイク録音): 録音されたステレオ感が広すぎると感じたり、他の楽器との兼ね合いで少し狭めたい場合があります。その際は、Spreadを1.0より少し小さい値(例: 0.7〜0.9)に設定して、自然な範囲で幅を調整します。

- ドラムオーバーヘッド: シンバルなどが広がりすぎている場合、Spreadを少し狭めて中央にまとまりを持たせることがあります。逆に、スネアやキックと被らないように、少し広げて分離感を出すことも可能です。

ポイント: 各トラックのステレオ幅を調整することで、ミックス内での楽器の配置を明確にし、全体の分離感と奥行き感を向上させることができます。Spreadパラメータを積極的に活用しましょう。

M/S (Mid/Side) プロセッシング入門

Direction Mixerは、M/Sプロセッシングの入り口としても機能します。M/S処理は、オーディオ信号を「Mid(中央成分)」と「Side(左右の広がり成分)」に分けて処理するテクニックです。

M/S (Mid/Side) とは?

- Mid (M): L + R (左チャンネルと右チャンネルの和信号)。ステレオイメージの中央にある成分(ボーカル、キック、スネア、ベースなど)を表します。

- Side (S): L – R (左チャンネルと右チャンネルの差信号)。ステレオイメージの左右に広がっている成分(リバーブ、左右にパンされた楽器、ステレオ感)を表します。

M/S処理のメリットは、Mid成分とSide成分を独立してコントロールできる点にあります。例えば、センターのボーカルの音量やEQはそのままに、左右の広がり成分だけを調整するといったことが可能です。

Direction Mixerを使ったM/S処理

Direction MixerでM/S処理を行う(ここでは主にMid/SideバランスとSide幅の調整)には、以下の手順を踏みます。

- Input Mode を「MS」に設定: これにより、Direction Mixerは入力信号をM/Sとして解釈します。

- Direction パラメータで Mid/Side バランスを調整:

- 0°: MidとSideのバランスは元のまま。

- -90°: Side成分のみが出力される(Midがミュートされる)。

- +90°: Mid成分のみが出力される(Sideがミュートされる)。

- この間の角度で、MidとSideの音量バランスを調整できます。

- Spread パラメータで Side 成分の幅 (音量) を調整:

- 1.0: 元のSide成分のレベル。

- 0.0: Side成分がミュートされ、Mid成分のみが出力される(結果的にモノラルになる)。

- -1.0: Side成分の位相が反転する。

- 1.0以上: Side成分が増幅され、ステレオ感が強調される。

使用例 (M/S処理):

- マスタリングでの微調整: マスターアウトにDirection Mixerを挿入し、Input Modeを「MS」に設定。Spreadをわずかに上げて(例: 1.05〜1.1)全体の広がりを自然に強調したり、逆に少し下げて(例: 0.95)まとまりを出したりします。Directionを少し+側に振ってセンター成分を強調することも可能です。

- ステレオループ素材の調整: ドラムループやシンセループなどで、センターのキックやスネアはそのままに、左右のハイハットやパーカッションの広がりだけを調整したい場合。Input Mode「MS」でSpreadを調整します。

- M/Sデコーダーとして: M/S方式でマイク録音された素材を通常のL/Rステレオに変換(デコード)する場合、Direction Mixerをインサートし、Input Modeを「MS」に設定します。通常、Direction=0°, Spread=1.0 で適切にデコードされます。

メモ: Logic Proには「Stereo Spread」という、より高度な周波数帯別の広がり調整が可能なプラグインもあります。また、多くのEQやコンプレッサープラグインもM/S処理に対応しています。Direction Mixerは、M/S処理の基本的な概念を理解し、シンプルな調整を行うのに適しています。

M/S処理に関するより詳しい情報はこちらも参考になります: Sleepfreaks DTM / MIX テクニック – Mid / Side プロセッシングについて

特定の楽器への適用例

これまで解説してきた内容を踏まえ、いくつかの楽器への具体的な適用例を挙げます。

使用例 (楽器別):

- ドラムオーバーヘッド:

- 広すぎる場合: Spreadを0.8〜0.9程度に設定し、シンバルやタムの広がりを抑え、センターのキックやスネアとの一体感を出す。

- 狭すぎる場合: Spreadを1.1〜1.3程度に設定し、よりワイドなドラムサウンドにする。

- 定位の偏り: マイクの位置関係で左右どちらかにサウンドが偏っている場合、Directionパラメータで微調整する。

- ステレオピアノ:

- 低音と高音のバランス: 録音によっては低音域が片側に寄りすぎている場合がある。Directionで全体の定位を調整するか、他のM/S対応EQなどで対処することも検討。

- ミックス内での幅調整: 他の楽器との兼ね合いで、Spreadを使って幅を調整。ボーカルが中央にいる場合、ピアノの幅を少し狭める(Spread 0.7〜0.9)と、ボーカルのスペースを確保しやすくなる。

- シンセパッド/ストリングス:

- 広がりを持たせる: Spreadを1.2以上に設定し、楽曲に空間的な広がりを与える。リバーブなどの空間系エフェクトと組み合わせることで、より効果的になる。

- モノラルソースからステレオ感を出す: 元々モノラルのシンセ音源にコーラスやディレイをかけ、さらにDirection MixerでSpreadを1.0以上に設定することで、擬似的なステレオ感を付加できる場合がある(ただし不自然にならないよう注意)。

- ステレオルームマイク/アンビエンス:

- 空間の広さをコントロール: Spreadでルームマイクのステレオ幅を調整し、録音された空間の広さの印象をコントロールする。

- 位相チェック: ルームマイクは他のマイクとの位相干渉が起こりやすい。Direction Mixerの位相メーターで確認し、必要であればSpreadを調整したり、他の位相調整プラグインを使用する。

サラウンドサウンドへの応用

Direction Mixerはステレオだけでなく、サラウンドサウンド(例: 5.1ch)のミキシングにも対応しています。サラウンドトラックにインサートすると、インターフェースが変化し、各チャンネル(L, C, R, Ls, Rs, LFE)への信号の振り分けや、全体の広がり、回転などをコントロールできます。

サラウンドミキシングは専門的な知識が必要ですが、Direction Mixerがこうした機能も備えていることは知っておくと良いでしょう。Appleの公式マニュアルに詳細が記載されています。

参考: Logic Pro エフェクトマニュアル – Direction Mixer

Direction Mixerを使う上での注意点

Direction Mixerは非常に便利なプラグインですが、使用にあたってはいくつか注意すべき点があります。

注意点:

- 位相の問題: 特にSpreadをマイナス値に設定した場合や、極端にプラス側に設定した場合、位相干渉が発生しやすくなります。これにより、特定の周波数が打ち消し合ったり、モノラル再生時に音が大きく変化したりすることがあります。必ず位相メーターを確認し、モノラルでの再生チェックを行う習慣をつけましょう。

- モノラル互換性: スマートフォンやBluetoothスピーカー、クラブのサウンドシステムなど、モノラルで再生される環境は依然として多く存在します。ステレオでワイドに広げたサウンドも、モノラル再生時に意図しない音にならないか、主要な要素が消えてしまわないかを確認することが重要です。Logic ProのGainプラグインや、マスターチャンネルのボタンで簡単にモノラル/ステレオを切り替えられます。

- 過度な処理は避ける: Spreadを最大値(2.0)にしたり、複数のトラックで極端な設定をしたりすると、不自然で位相の問題を抱えたミックスになりがちです。基本的にはSpread=1.0を基準とし、必要に応じて微調整する程度に留めるのが安全です。効果を狙って意図的に大きく動かす場合も、必ず結果を注意深く聴き、モノラル互換性も確認しましょう。

- 他のプラグインとの組み合わせ: ステレオイメージを調整するプラグインは他にも多数存在します(Logic Pro内のStereo Spreadや、サードパーティ製のOzone Imagerなど)。Direction Mixerは基本的な調整に適していますが、より高度な処理(周波数帯ごとの調整など)が必要な場合は、他のプラグインとの使い分けも検討しましょう。

まとめ

今回は、Logic Proの標準プラグイン「Direction Mixer」について、基本的な使い方から応用的なテクニック、注意点まで詳しく解説しました。

Direction Mixer活用のポイント:

- Spread: ステレオの広がりを直感的にコントロール。モノラル化からワイド化まで自由自在。

- Direction: ステレオイメージ全体の向きを回転。定位の微調整に。

- M/S処理: Input Mode「MS」でMid/SideバランスやSide幅の調整が可能。

- 位相とモノラル互換性: メーターでの確認と試聴を忘れずに。

- ミックスにおける役割: 各トラックの配置を明確にし、分離感と奥行きを向上させるための重要なツール。

Direction Mixerはシンプルながら奥が深く、ミックスにおけるステレオイメージコントロールの基礎を学ぶのに最適なプラグインです。地味に見えるかもしれませんが、これを使いこなせるかどうかで、ミックスのクオリティは大きく変わってきます。

ぜひ、あなたのLogic ProプロジェクトでDirection Mixerを積極的に活用し、サウンドの広がりや定位を自在に操る感覚を掴んでください。最初は控えめな設定から試してみて、徐々にその効果を耳で確かめていくのが良いでしょう。

この記事が、あなたの音楽制作の一助となれば幸いです。Happy Mixing!