はじめに:Clip Distortionとは?

Logic Proユーザーの皆さん、こんにちは!ブロガー兼WEBマーケターの[あなたの名前]です。音楽制作、特にDTMの世界にどっぷり浸かっている私が、今回はLogic Pro Xに標準搭載されているパワフルなプラグイン「Clip Distortion」について徹底解説します。

「音が細くてミックスに埋もれてしまう」「もっとパンチのあるサウンドにしたい」「トラックに存在感や温かみを加えたい」…そんな悩みを抱えていませんか?Clip Distortionは、まさにそんな時に活躍するエフェクトです。

ディストーション(歪み)と聞くと、ギターの激しいサウンドを思い浮かべるかもしれませんが、その応用範囲は非常に広く、ドラム、ベース、シンセ、ボーカル、さらにはミックス全体に至るまで、様々な場面でサウンドを劇的に変化させる力を持っています。

Clip Distortionは、その名の通り「クリッピング」という現象を利用して歪みを生み出すプラグインです。信号が一定のレベル(スレッショルド)を超えた部分をカットすることで、倍音が付加され、サウンドに歪みやサチュレーション感が加わります。

Clip Distortionの主な特徴

- Logic Pro Xに標準搭載(追加購入不要!)

- シンプルなインターフェースで直感的な操作が可能

- クリッピングに特化したクリアでパワフルな歪み

- 3種類のクリッピングタイプ(Soft, Hard, Limiter)を選択可能

- CPU負荷が比較的軽い

他の多機能なディストーションプラグインと比較すると、Clip Distortionは非常にシンプルです。しかし、そのシンプルさゆえに狙った歪みを素早く作り出すことができ、サウンドメイクの基本を学ぶ上でも非常に有用なツールと言えるでしょう。

この記事では、Clip Distortionの基本的な使い方から、各パラメータの詳細、楽器別の具体的な活用テクニック、さらに一歩進んだTipsまで、余すところなくご紹介していきます。この記事を読めば、あなたもClip Distortionマスターになれるはず!さあ、一緒にサウンドメイクの新たな扉を開きましょう。

Clip Distortionの基本的な使い方

まずは、Clip Distortionをトラックに適用し、基本的な操作に慣れていきましょう。

プラグインの挿入方法

Clip DistortionはAudio FXプラグインなので、オーディオトラックやソフトウェア音源トラック、AuxトラックなどのAudio FXスロットにインサートして使用します。

- 対象トラックのインスペクタ(「i」キーで表示/非表示)を開きます。

- Audio FXスロットの空いている箇所をクリックします。

- プラグインメニューから「Distortion」>「Clip Distortion」を選択します。

これで、選択したトラックにClip Distortionがインサートされ、プラグインウィンドウが表示されます。

メモ:どこにインサートする?

一般的には、EQやコンプレッサーなどのダイナミクス系エフェクトの後、空間系エフェクト(リバーブやディレイ)の前にインサートすることが多いですが、求めるサウンドによって順番は自由です。例えば、EQの前にインサートして特定の周波数帯域を強調してから歪ませる、といった使い方も効果的です。

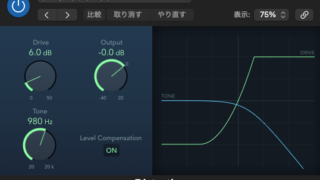

主要パラメータ解説

Clip Distortionのインターフェースは非常にシンプルです。主要なパラメータを理解すれば、すぐにサウンドメイクを始められます。

パラメータ一覧

- Drive: 歪みの量を調整します。

- Tone: 歪んだサウンドの音色(明るさ)を調整します。

- Symmetry: 歪みの波形の対称性を調整します。

- Clip Type: クリッピングの種類を選択します(Soft, Hard, Limiter)。

- Output Level: プラグインからの最終的な出力音量を調整します。

- Mix: 原音(Dry)とエフェクト音(Wet)のバランスを調整します。

Drive (ドライブ)

Driveノブは、Clip Distortionの心臓部とも言えるパラメータです。入力信号をどれだけ増幅させてクリッピングさせるか、つまり歪みの深さをコントロールします。

- 値を上げるほど、信号はスレッショルドを超えやすくなり、より強く歪みます。

- 値を下げると、歪みは少なくなり、サチュレーションのような軽い効果になります。

まずはこのDriveノブをゆっくりと上げていき、サウンドがどのように変化するかを確認してみましょう。最初はわずかに歪む程度から始め、徐々に上げていくのがコツです。

ポイント:ゲインステージングの重要性

Driveを上げるということは、プラグイン内部で信号レベルを上げているということです。Clip Distortionに入力される信号レベルが大きすぎると、Driveを少し上げただけでも過度に歪んでしまうことがあります。逆に小さすぎると、Driveをかなり上げないと効果が得られない場合があります。プラグインに入力される前の段階で適切な音量に調整しておくこと(ゲインステージング)が、狙った歪みを得るための第一歩です。

Tone (トーン)

Toneノブは、歪みによって生成された倍音成分のバランスを調整し、サウンドの明るさをコントロールします。一種のフィルターのように機能します。

- 値を上げる(右に回す)ほど、高域成分が強調され、明るく、エッジの効いた、ザラついたサウンドになります。

- 値を下げる(左に回す)ほど、高域成分が抑えられ、暗く、丸みのある、ウォームなサウンドになります。

Driveで歪みのキャラクターを決めた後、Toneでサウンドの質感を調整する、という流れで使うと効果的です。例えば、ベースに太さを加えたい場合はToneをやや下げ気味に、スネアの抜けを良くしたい場合はToneを上げ気味に設定するなど、目的に応じて調整しましょう。

Symmetry (シンメトリー / 対称性)

Symmetryノブは、クリッピングされる波形の対称性を調整するという、少しユニークなパラメータです。

- 中央(0%)の位置では、波形のプラス側とマイナス側が均等にクリップされ、偶数次倍音が多く含まれる、比較的整った歪みになります。

- ノブを左右に回すほど、波形のクリップが非対称になり、奇数次倍音が多く含まれるようになります。これにより、より複雑で、場合によっては荒々しい、ファズのような質感の歪みを得ることができます。

このパラメータはサウンドキャラクターに微妙な変化を与えるため、最初は中央のままにしておき、より個性的な歪みが欲しい場合に試してみると良いでしょう。左右どちらに回すかで歪みのニュアンスが変わるので、耳で確認しながら最適なポイントを探してみてください。

Clip Type (クリップタイプ)

Clip Distortionのサウンドキャラクターを大きく左右するのが、このClip Typeの選択です。「Soft」「Hard」「Limiter」の3種類から選べます。

- Soft: スレッショルド付近で緩やかにクリッピングを開始します。比較的マイルドで、真空管アンプのオーバードライブやテープサチュレーションに近い、温かみのある自然な歪みが得られます。サチュレーション効果や、ピークを抑えつつ音圧感を稼ぎたい場合に適しています。

- Hard: スレッショルドを超えた部分を急峻にカットします。より強く、エッジの立った、攻撃的な歪みが得られます。トランジスタ系のディストーションやファズに近いサウンドで、サウンドに強い存在感を与えたい場合や、積極的な音作りをしたい場合に有効です。

- Limiter: 設定されたスレッショルドで厳密にレベルを制限します。歪みというよりは、ピークを抑えるリミッターとしての性格が強いですが、Driveを上げていくと独特のクリッピングサウンドが得られます。音量を抑えつつ歪みを加えたい場合や、ブリックウォールリミッター的な使い方にも応用できます。

これらのタイプについては、次のセクションでさらに詳しく解説します。

Output Level (アウトプットレベル)

エフェクト処理後の最終的な出力音量を調整します。Driveを上げると音量が大きくなる傾向があるため、このOutput Levelでエフェクトをバイパスした時の音量と揃えるのが基本です。

ポイント:A/B比較の重要性

エフェクトの効果を確認する際は、プラグインのバイパスボタンを使って、エフェクトがかかっていない状態(Dry)とかかっている状態(Wet)を比較します。この時、両者の音量が大きく異なると、効果を正しく判断できません(一般的に、音量が大きい方が良く聞こえがちです)。Output Levelを調整し、バイパス時と音量を揃えて比較することで、歪みの質感や音色変化を客観的に評価できます。

Mix (ミックス)

原音(Dry)とClip Distortionで処理されたエフェクト音(Wet)のミックスバランスを調整します。

- 0%にすると原音のみ、100%にするとエフェクト音のみが出力されます。

- 50%にすると、原音とエフェクト音が半分ずつミックスされます。

このMixノブを使うことで、「パラレルプロセッシング」(並列処理)と呼ばれるテクニックを簡単に行えます。例えば、原音のアタック感や芯を残しつつ、歪んだサウンドを薄く混ぜて厚みや存在感を加える、といった使い方が可能です。特にボーカルやドラムバスなどで有効なテクニックです。

基本的なパラメータは以上です。これらの組み合わせによって、多彩な歪みサウンドを作り出すことができます。

Clip Distortionのサウンドキャラクターと種類 (Clip Type)

Clip Distortionのサウンドを決定づける重要な要素が「Clip Type」です。ここでは、それぞれのタイプの特徴とサウンドについて、もう少し掘り下げてみましょう。

Soft Clipping: 温かく自然な歪み

Soft Clippingの特徴

- スレッショルド付近で滑らかにクリップを開始

- 偶数次倍音を多く含み、温かみのあるサウンド

- 真空管やテープサチュレーションに近い質感

- ピークを自然に抑える効果

- 比較的マイルドで扱いやすい

Soft Clippingは、その名の通りソフトで滑らかな歪みが特徴です。急激に歪むのではなく、入力レベルが上がるにつれて徐々に歪みが増していくイメージです。これにより、音楽的で温かみのあるサチュレーション効果を得ることができます。

Driveを低めに設定すれば、音色を大きく変えずにピークを抑え、サウンドにアナログ的な温かみや太さを加えることができます。ボーカルやアコースティック楽器、パッドシンセなどに軽く適用して存在感を増したり、マスターバスに薄くかけて全体のまとまり感を出すのにも適しています。

Driveを上げていくと、真空管アンプを軽くドライブさせたような、心地よいオーバードライブサウンドが得られます。歪みすぎず、原音のニュアンスを残しやすいのがメリットです。

Soft Clippingの使用例

- ボーカルに温かみと存在感を加える

- ベースラインを太く、滑らかにする

- ピアノやエレピにアナログ感を付加する

- ドラムバス全体にサチュレーションを加えて一体感を出す

- マスターバスでピークを抑え、音圧感を稼ぐ

Hard Clipping: エッジの効いたパワフルな歪み

Hard Clippingの特徴

- スレッショルドを超えた部分を急峻にカット

- 奇数次倍音を多く含み、硬質でエッジの効いたサウンド

- トランジスタ系のディストーションやファズに近い質感

- アタック感が強調されやすい

- 積極的なサウンドメイク向き

Hard Clippingは、Soft Clippingとは対照的に、シャープで硬質な歪みを生み出します。スレッショルドを超えた信号をバッサリとカットするため、波形が矩形波に近くなり、奇数次倍音が豊富に含まれます。これにより、サウンドに強いアタック感と存在感、そしてアグレッシブな印象を与えます。

エレキギターのディストーションサウンドはもちろん、シンセリードをより攻撃的にしたり、ドラムのアタックを強調したりするのに効果的です。特にキックやスネアに適用すると、「バチッ」とした硬いアタックが付加され、ミックス内での抜けが格段に良くなります。

ただし、歪ませすぎると原音が潰れて細く聞こえたり、耳障りなサウンドになったりすることもあるため、ToneノブやMixノブでの調整が重要になります。

Hard Clippingの使用例

- キックドラムのアタック感を強調し、存在感を出す

- スネアドラムの抜けを良くし、スナッピー感を際立たせる

- エレキギターでファズやディストーションのようなサウンドを作る

- シンセリードをアグレッシブで尖ったサウンドにする

- ベースにドライブ感を加え、ロックな質感にする

Limiter: ピーク制御と独特のクリッピング

Limiterの特徴

- 設定されたスレッショルドで厳密にレベルを制限

- 歪みというよりはリミッターに近い動作

- Driveを上げると独特の硬質なクリッピングサウンド

- ピークを確実に抑えたい場合に有効

- 音量をコントロールしながら歪みを加えられる

Limiterタイプは、他の2つとは少し毛色が異なり、基本的には信号のピークを抑えるリミッターとして機能します。設定されたレベル(内部的なスレッショルド)を超える信号を厳密にカットします。

Driveを低めに設定した場合、歪みはほとんど発生せず、主にピークを抑える効果が得られます。これにより、ダイナミクスをコントロールし、音圧を稼ぐことができます。

Driveを上げていくと、Hard Clippingに似た硬質なクリッピングサウンドが得られますが、よりレベルが厳密に管理された歪み方になります。他のタイプと比べて、出力レベルが極端に大きくなりにくいのが特徴です。音量を抑えつつ、クリッピングによる独特の質感を加えたい場合に試してみると面白いでしょう。

Limiterの使用例

- ドラムバスやマスターバスでピークを抑え、音圧を稼ぐ(ブリックウォールリミッター的な使い方)

- 過大なピークを持つ素材(パーカッションなど)のレベルを整える

- 音量をコントロールしながら、硬質なクリッピングによる質感を加える

- 他のディストーションと組み合わせて、最終段でレベルを抑える

各タイプの使い分けのヒント

どのタイプを選ぶかは、素材となるサウンドと目指すサウンドによって決まります。

- 温かみ、自然さ、滑らかさを求めるなら → Soft Clipping

- エッジ、アタック感、攻撃性を求めるなら → Hard Clipping

- ピーク制御、音量管理、硬質なクリッピングを求めるなら → Limiter

まずはそれぞれのタイプを試してみて、サウンドの変化を耳で確認するのが一番です。Drive、Tone、Symmetry、Mixといった他のパラメータとの組み合わせによって、各タイプの可能性はさらに広がります。

メモ:Clip Distortion以外の選択肢

Logic Proには、Clip Distortion以外にも様々な歪み系プラグインが標準搭載されています。「Overdrive」「Distortion」「Bitcrusher」など、それぞれ異なるキャラクターを持っています。求めるサウンドによっては、これらのプラグインを試したり、組み合わせたりするのも有効です。例えば、より複雑なコントロールや特定のモデル(アンプやペダル)をシミュレートしたい場合は、他のプラグインの方が適している場合もあります。

参考: Logic Proエフェクトの概要 – Apple サポート

実践!楽器別 Clip Distortion活用テクニック

ここからは、具体的な楽器やパートに対してClip Distortionをどのように活用できるか、実践的なテクニックをご紹介します。

ドラムへの活用

ドラムサウンドにパンチや存在感を与える上で、Clip Distortionは非常に効果的です。

キックドラム

- 目的: アタック感を強調し、前に出す。音を太くする。

- 設定例:

- Clip Type: Hard または Soft

- Drive: 低め〜中程度(アタックが「カチッ」または「ドンッ」と強調されるポイントを探る)

- Tone: やや上げ気味(アタックの周波数帯域を狙う)

- Mix: 100% または パラレル(原音のローエンドを残したい場合)

- ポイント: Hard Clippingでアタックを硬くするか、Soft Clippingで胴鳴り感を太くするか、曲調に合わせて選びます。かけすぎると音が潰れるので注意。

スネアドラム

- 目的: 抜けを良くする。スナッピー(響き線)の質感を強調する。サチュレーション感を加える。

- 設定例:

- Clip Type: Hard または Soft

- Drive: 中程度(歪みで倍音を付加し、存在感を出す)

- Tone: やや上げ気味〜高め(高域の倍音を強調し、抜けを良くする)

- Symmetry: 試してみる価値あり(非対称な歪みで独特の質感を)

- Mix: 100% または パラレル

- ポイント: Toneの調整が重要です。上げすぎると耳障りになるので、EQと組み合わせて調整するのも有効です。Soft Clippingで温かみを加えるのも良いでしょう。

ドラムバス(ドラム全体)

- 目的: 全体をまとめ、一体感を出す。グルーヴ感を強調する。音圧感を加える。

- 設定例:

- Clip Type: Soft

- Drive: 低め(ほんのりサチュレーションがかかる程度)

- Tone: センター付近、またはわずかに調整

- Mix: 低め(10%〜30%程度)のパラレルプロセッシング

- ポイント: ドラムバスへの適用はパラレルプロセッシングが効果的です。原音のダイナミクスやトランジェントを保ちつつ、歪んだサウンドを薄く混ぜることで、自然なまとまりとパワーが得られます。Soft Clippingでアナログテープに通したような効果を狙うのが定番です。

注意点:位相の問題

パラレルプロセッシングを行う際、プラグインによっては位相がズレてサウンドが変化(痩せるなど)することがあります。Logic ProのClip Distortionは比較的位相の問題は少ないですが、念のため位相を反転させる機能(Gainプラグインなど)を使って、原音とミックスした際にサウンドが痩せないか確認するとより確実です。

ベースへの活用

ベースラインを際立たせ、ドライブ感を加えるのにもClip Distortionは役立ちます。

ベース(エレキベース、シンセベース)

- 目的: 音を太くする。ドライブ感を加える。ミックス内で埋もれないようにする。

- 設定例:

- Clip Type: Soft または Hard

- Drive: 低め〜中程度(歪みで中高域の倍音を付加)

- Tone: 曲に合わせて調整(上げると弦のアタック感やブリブリ感、下げると太くウォームに)

- Mix: 100% または パラレル(原音の芯を残したい場合)

- ポイント: ベースの歪みは中高域の倍音をコントロールすることが鍵です。これにより、小型スピーカーでもベースラインが聞こえやすくなります。Soft Clippingで自然な太さを、Hard Clippingでアグレッシブなドライブ感を狙えます。EQと組み合わせて、歪ませたくない低域をカットしてからClip Distortionに通す、といった使い方も有効です(マルチバンド処理)。

シンセサイザーへの活用

シンセサイザーのサウンドメイクにも、Clip Distortionは多様な可能性を提供します。

リードシンセ

- 目的: エッジを立てる。攻撃的なサウンドにする。存在感を増す。

- 設定例:

- Clip Type: Hard

- Drive: 中程度〜高め

- Tone: やや上げ気味

- Symmetry: 調整してキャラクターを探る

- ポイント: Hard Clippingで鋭く尖ったリードサウンドを作りやすいです。Symmetryを調整することで、ファズのような独特の質感を加えることもできます。

パッドシンセ

- 目的: 倍音を付加し、豊かな響きにする。アナログ的な温かみを加える。

- 設定例:

- Clip Type: Soft

- Drive: 低め

- Tone: センター付近、またはわずかに下げる

- Mix: 100% または パラレル

- ポイント: Soft Clippingで軽くサチュレーションを加えることで、デジタルシンセのパッドにアナログ的な質感や温かみを与えることができます。歪ませすぎず、倍音を豊かにするイメージで使うのがコツです。

ボーカルへの活用

ボーカルに直接強い歪みをかけることは少ないかもしれませんが、 subtle な使い方や特殊効果として活用できます。

ボーカル

- 目的: 存在感を増す。温かみを加える。特殊効果(ラジオボイス、拡声器風など)。

- 設定例(サチュレーション):

- Clip Type: Soft

- Drive: ごくわずか

- Tone: 調整して馴染ませる

- Mix: 低めのパラレルプロセッシング(10%〜20%程度)

- 設定例(特殊効果):

- Clip Type: Hard

- Drive: 高め

- Tone: 大幅に上げる or 下げる

- Mix: 100% (EQと組み合わせて帯域を狭める)

- ポイント: ボーカルへの適用はパラレルプロセッシングが基本です。原音の明瞭度を保ちながら、歪んだ成分を薄く混ぜることで、前に出てくるような存在感を加えることができます。Soft Clippingが自然に馴染みやすいでしょう。特殊効果として使う場合は、EQとの組み合わせが重要になります。

ギターへの活用

エレキギターの場合、アンプシミュレーターを使うことが多いですが、Clip Distortionも補助的に、または異なる質感の歪みとして使えます。

エレキギター

- 目的: アンプシミュレーターの前段でブースター的に使う。異なる質感の歪みを加える。

- 設定例(ブースター):

- Clip Type: Soft または Hard

- Drive: 低め〜中程度

- Tone: 調整

- Output Level: アンプシミュレーターへの入力レベルを調整

- 設定例(メインの歪みとして):

- Clip Type: Hard

- Drive: 高め

- Tone: 調整

- (後段にEQやキャビネットシミュレーターを配置)

- ポイント: アンプシミュレーターの前段に置き、Driveでゲインをプッシュし、Toneでキャラクターを調整することで、アンプシミュレーターの歪み方をコントロールできます。また、あえてClip Distortionをメインの歪みとして使い、後段のEQなどで音作りをするのも面白いでしょう。

これらはあくまで一例です。あなたの楽曲や目指すサウンドに合わせて、自由にパラメータを調整し、最適な使い方を見つけてください。

Clip Distortionをさらに深く使いこなすTips

基本的な使い方をマスターしたら、さらに一歩進んだテクニックでClip Distortionの可能性を引き出しましょう。

パラレルプロセッシング(Dry/Wet Mix)の活用

既にも触れましたが、Mixノブを使ったパラレルプロセッシングは非常に強力なテクニックです。

- メリット: 原音のダイナミクスやアタック感を維持したまま、歪みによる倍音やサチュレーション感を付加できる。

- 効果的な場面: ドラムバス、ボーカル、ベースなど、芯を残したいパート。

- 使い方:

1. Clip Distortionをインサートし、DriveやToneでしっかりと歪ませたサウンドを作る(Wet 100%で確認)。

2. Mixノブを徐々に下げていき、原音と歪んだ音のバランスを調整する。

原音に対してほんの少し歪みを混ぜるだけでも、サウンドに厚みや存在感が生まれます。どの程度混ぜるかは、耳で判断しながら微調整しましょう。

メモ:Auxトラックを使ったパラレル処理

Mixノブを使わず、Auxトラック(バス)を使ってパラレルプロセッシングを行う方法もあります。

1. 元のトラックからSendでAuxトラックに信号を送る。

2. AuxトラックにClip Distortionをインサートし、Mixは100%にする。

3. 元のトラックのフェーダー(原音)とAuxトラックのフェーダー(歪み音)でバランスを取る。

この方法だと、歪んだ音だけにEQや他のエフェクトを追加処理できるため、より柔軟な音作りが可能です。

EQとの組み合わせ

Clip DistortionとEQを組み合わせることで、より緻密なサウンドコントロールが可能になります。

- 歪ませる前にEQ (Pre EQ):

- 目的: 特定の周波数帯域を強調またはカットしてから歪ませることで、歪みのキャラクターをコントロールする。

- 例: ベースの低域をカットしてから歪ませることで、歪みが低域で飽和するのを防ぎ、中高域のドライブ感をクリアに出す。スネアの特定周波数をブーストしてから歪ませ、その帯域の倍音を強調する。

- 歪ませた後にEQ (Post EQ):

- 目的: 歪みによって発生した不要な周波数成分をカットしたり、狙った帯域を調整したりする。

- 例: 歪みによって耳障りになった高域をカットする。歪みで膨らんだ中低域を整理する。歪みで強調された美味しい帯域をさらにブーストする。

Pre EQとPost EQの両方を活用することで、Clip Distortionをより効果的にサウンドメイクに組み込むことができます。Logic Pro標準のChannel EQなどと組み合わせて試してみてください。

参考情報として、EQの基本的な使い方については、以下のようなサイトが参考になります。

【初心者向け】イコライザー(EQ)とは?基本的な使い方や音作りのコツを解説 – Sleepfreaks

他の歪み系プラグインとの比較・使い分け

Logic ProにはClip Distortion以外にも歪み系プラグインがあります。それぞれの特徴を理解し、使い分けることが重要です。

- Overdrive: 真空管オーバードライブをシミュレート。Clip DistortionのSoft Clippingより、さらにウォームでブルージーな歪みに向いています。

- Distortion: 様々なディストーション/ファズペダルをモデリング。より多彩で個性的な歪みサウンドが得られます。

- Bitcrusher: サンプルレートやビット深度を低下させ、デジタル的な歪みやノイズを作り出す。ローファイサウンドやグリッチエフェクトに。

- Amp Designer / Bass Amp Designer: ギターアンプ/ベースアンプをシミュレート。キャビネットやマイクのシミュレーションも含まれ、リアルなアンプサウンドを再現。

Clip Distortionは、シンプルかつクリアなクリッピングサウンドが欲しい場合や、CPU負荷を抑えたい場合に特に有効です。他のプラグインと組み合わせて、例えばOverdriveで軽く歪ませた後にClip Distortionでさらにエッジを加える、といった使い方も可能です。

プラグインの選択肢について解説している記事も参考にしてみると良いでしょう。

【Logic Pro X】純正 Distortion系プラグイン 全6種類を比較・解説! – DAW LESSON

オートメーションを使った表現

Drive、Tone、Mixなどのパラメータにオートメーションを描き込むことで、曲の展開に合わせて歪みの量や質感を変化させ、ダイナミックな表現を加えることができます。

- サビでDriveを上げて歪みを深くし、迫力を出す。

- 間奏部分でToneを変化させ、フィルターのような効果を得る。

- 曲のエンディングで徐々にMixを上げていき、歪んだサウンドにフェードアウトしていく。

オートメーションを活用することで、Clip Distortionは単なる音質調整ツールから、積極的な表現ツールへと進化します。

Clip Distortion使用上の注意点

Clip Distortionは非常に便利なプラグインですが、いくつか注意すべき点もあります。

注意点:歪ませすぎによる弊害

- 音痩せ: 過度に歪ませると、波形のダイナミックレンジが失われ、音が潰れて細く、迫力のないサウンドになってしまうことがあります。特にHard ClippingでDriveを上げすぎた場合に起こりやすいです。

- ダイナミクス低下: クリッピングは本質的にコンプレッション/リミッティング効果を持つため、歪ませるほど元のサウンドが持っていた強弱(ダイナミクス)が失われます。適度な使用を心がけましょう。

- 他の楽器との衝突: 歪みによって倍音が増えると、他の楽器の周波数帯域とぶつかりやすくなり、ミックス全体が濁ってしまう可能性があります。EQでの調整や、各パートのバランスを考慮することが重要です。

「適度に使う」ことが、歪み系エフェクトを効果的に活用する上での鉄則です。

注意点:音量管理の重要性 (ゲインステージング)

- 前述の通り、Driveを上げると音量が大きくなるため、Output Levelでの調整が不可欠です。

- エフェクトON/OFF時の音量差が大きいと、効果を正しく判断できません。

- 後段のプラグインやマスターフェーダーでクリップ(レベルオーバー)しないよう、常にレベルメーターを確認する習慣をつけましょう。

注意点:CPU負荷について

- Clip DistortionはLogic Pro標準プラグインの中でも比較的CPU負荷が軽い部類に入ります。

- しかし、多数のトラックにインサートしたり、他の重いプラグインと併用したりすると、CPU負荷が高くなる可能性はあります。

- 動作が不安定になる場合は、フリーズ機能を使ったり、不要なプラグインをバイパスしたりするなどの対策を検討しましょう。

まとめ:Clip Distortionでサウンドメイクの幅を広げよう

今回は、Logic Pro標準搭載のディストーションプラグイン「Clip Distortion」について、基本的な使い方から応用テクニック、注意点まで詳しく解説しました。

Clip Distortion活用のポイントまとめ

- シンプルながらパワフルなクリッピング・ディストーション。

- Driveで歪みの量を、Toneで明るさを調整。

- Soft/Hard/Limiterの3タイプを使い分けてキャラクターを決定。

- Mixノブによるパラレルプロセッシングが非常に有効。

- ドラム、ベース、シンセ、ボーカルなど、様々な楽器に活用可能。

- EQとの組み合わせで、より緻密な音作りができる。

- 歪ませすぎと音量管理には注意が必要。

Clip Distortionは、決して派手な機能を持つプラグインではありませんが、そのシンプルさとサウンドの確かさは、多くの場面であなたのサウンドメイクを助けてくれるはずです。特に、サチュレーション効果による音の太さや温かみ、クリッピングによるアタック感の強調など、ミックスにおける基本的なサウンド処理を学ぶ上でも最適です。

まずは手持ちのトラックにインサートして、気軽にノブをいじってみてください。きっと、あなたのサウンドに新たな「太さ」「存在感」「キャラクター」をもたらしてくれることでしょう。

この記事が、あなたのLogic Proライフ、そして音楽制作の一助となれば幸いです。Happy producing!