微分音(マイクロトーン)は、従来の12平均律では表現できない、半音よりも細かい音程を使用する現代音楽の技法です。この記事では、基本概念から実践的な応用まで、音楽表現の新たな可能性を探ります。

微分音とは?基本概念の理解

微分音(Microtone/Microtonal Music)は、西洋音楽の12平均律システムでは使用されない、半音(100セント)よりも細かい音程を含む音楽です。1オクターブを12等分ではなく、24等分、31等分、53等分など、より細かく分割することで新しい響きを生み出します。

微分音の基本概念

- 12平均律の限界を超えた音程システム

- 1/4音、1/8音などの細かい音程差

- 伝統的な調性システムからの解放

- 新しい和声・旋律の可能性

なぜ微分音が注目されるのか

現代では、従来の音楽システムでは表現できない微細な感情の変化や独特の雰囲気を表現するために、微分音が積極的に研究・活用されています。また、世界各地の伝統音楽の多くが微分音的要素を含んでいることも、その重要性を示しています。

微分音システムの種類

1. 24平均律(1/4音システム)

特徴: 1オクターブを24等分(1ステップ=50セント)

利点: 12平均律の拡張として理解しやすい

表記: ♯♯(ダブルシャープ)、♭♭(ダブルフラット)

2. 31平均律

特徴: 1オクターブを31等分(1ステップ≈38.7セント)

利点: 純正な3度、5度に非常に近い

用途: 古楽演奏、実験音楽

3. 53平均律

高精度な微分音システム:

1オクターブを53等分(1ステップ≈22.6セント)

特徴: 純正律の多くの音程を高精度で近似

活用: 理論研究、コンピューター音楽

世界の微分音的音楽伝統

中東・アラブ音楽

マカーム音楽の微分音

- 1/4音(50セント)の系統的使用

- ウード、カーヌーンでの自然な微分音

- 感情表現における微細な音程変化

- 即興演奏での微分音の活用

インド古典音楽

ラーガシステムでの微分音:

– シュルティ(22微分音)システム

– ガマカ(装飾音)での微細な音程

– シタール、サロードの自然な微分音

– 即興における表現的な音程変化

日本の伝統音楽

雅楽: 笙の和音での微分音的響き

尺八: ベンディングによる連続的音程変化

三味線: 澤と呼ばれる微細な音程調整

効果: 独特の情緒と深みのある表現

現代クラシック音楽での微分音

先駆的作曲家たち

ハリー・パーチ(1901-1974):

– 43音階システムの開発

– 独自の楽器制作

アロイス・ハーバ(1893-1973):

– 1/4音、1/6音作品の作曲

– 微分音ピアノの開発

現代の微分音音楽

21世紀の微分音作曲家:

– クセナキス:電子音楽での連続的音程

– リゲティ:弦楽器での微細な音程変化

– スペクトラル楽派:倍音列に基づく微分音

ポピュラー音楽での微分音活用

ジャズでの応用

ジャズにおける微分音要素:

– ブルーノートの微細な音程変化

– ベンディング、グリッサンドでの表現

– 管楽器でのピッチフレクション

– 自由な即興での微分音使用

電子音楽・実験音楽

利点:

– 任意の音程を正確に生成可能

– リアルタイムでの音程変化

– 複雑な微分音和声の実現

代表的アーティスト:

イアニス・クセナキス、ヴェンディ・カルロス、ベン・ジョンストン

ワールドミュージック・フュージョン

現代的なアプローチ:

– 伝統音楽と西洋音楽の融合

– エスニック楽器と電子音楽の組み合わせ

– グローバルな音楽語彙の拡張

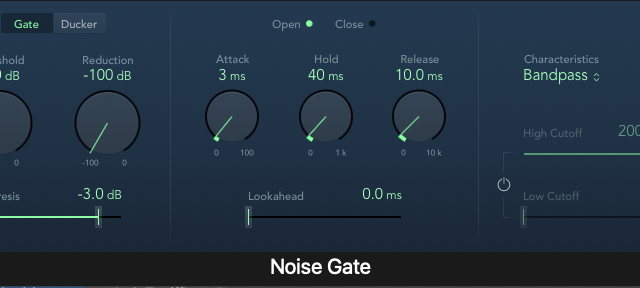

DAWでの微分音制作

基本的な制作方法

- ピッチベンド設定 – ベンドレンジを±200セント以上に設定

- ファインチューニング – セント単位での細かい音程調整

- サンプリング – 微分音楽器の録音・編集

- プラグイン活用 – 専用の微分音プラグイン使用

DAWでの微分音制作テクニック

- MIDIノートの微細なピッチ調整

- オートメーションでの連続的音程変化

- 複数トラックでの微分音和声構築

- エフェクトを使った音程変化

Logic Proでの実践

基本セットアップ:

1. Sculpture – 物理モデリングで自然な微分音

2. ES2 – オシレーターのファインチューニング

3. Pitch Shifter – リアルタイム音程変化

4. ChromaVerb – 空間的な広がり演出

微分音楽器と演奏技法

既存楽器での微分音演奏

弦楽器: フィンガリング、ベンディング

管楽器: エンボーシュア、替え指

声楽: 自然な微分音表現

フレットレス楽器: 連続的音程変化

特殊な微分音楽器

専用微分音楽器:

– 1/4音ピアノ(ダブルキーボード)

– 微分音ギター(追加フレット)

– 調律可能パーカッション

– 電子楽器での任意調律

微分音理論の基礎

音程の測定単位

定義: 1オクターブ = 1200セント

半音: 100セント

1/4音: 50セント

コンマ: 約21.5セント(純正律と平均律の差)

純正律と微分音

純正律の音程(セント値):

– 純正長3度:386セント(平均律400セント)

– 純正完全5度:702セント(平均律700セント)

– 純正短7度:969セント(平均律1000セント)

微分音和声理論

微分音を使った和声では、従来の機能和声とは異なる新しい響きの関係性が生まれます。

実践的な微分音作曲法

段階的アプローチ

- 1/4音から開始 – 最も取り組みやすい微分音

- 旋律での応用 – メロディーラインに微分音を導入

- 和声への発展 – 微分音を含む和音構築

- システムの確立 – 独自の微分音システム開発

効果的な使用法

1. 表現的アクセント:

感情の高ぶりを表現する微細な音程変化

2. 色彩的効果:

独特の音色・雰囲気の創出

3. 構造的要素:

楽曲の骨格となる微分音システム

アニソンでの微分音の可能性

アニソンでは、感情表現の繊細さや異世界感の演出において、微分音が新たな可能性を秘めています。

アニソンでの活用アイデア:

– キャラクターテーマでの個性表現

– 異世界・ファンタジー設定での神秘的響き

– 感情的な場面での微細な表現

– 未来的・SF的な雰囲気の演出

微分音の練習方法

聴音練習

レベル1: 半音と1/4音の区別

レベル2: 25セント刻みでの音程識別

レベル3: 複数の微分音の同時識別

レベル4: 微分音和声の分析

実演練習

- 声での練習 – 人間の声は自然な微分音楽器

- フレットレス楽器 – バイオリン、チェロでの練習

- 管楽器 – リップベンドでの微分音

- 電子楽器 – ピッチベンドでの正確な練習

微分音音楽の未来

技術的発展

今後の技術的可能性:

– VR/ARでの立体的微分音体験

– AI作曲での微分音システム学習

– リアルタイム微分音変換技術

– 新しい微分音楽器の開発

文化的統合

グローバル化が進む現代において、世界各地の伝統的微分音システムと現代音楽技術の融合が新しい音楽表現を生み出しています。

よくある誤解と対処法

1. 「音痴に聞こえる」という先入観

誤解: 微分音は単なる音程の狂い

現実: システマティックで表現豊かな音楽言語

2. 「難しすぎて実用的でない」

誤解: 微分音は学術的な実験のみ

現実: 多くの伝統音楽や現代ポップスで使用

3. 「西洋音楽の否定」

誤解: 12平均律システムの完全な置き換え

現実: 表現手段の拡張と多様性の追求

実例分析:微分音作品

クラシック:

– ベン・ジョンストン「弦楽四重奏曲第4番」

– ラ・モンテ・ヤング「The Well-Tuned Piano」

現代音楽:

– キング・クリムゾンでの微分音実験

– 電子音楽での連続的音程変化

まとめ:微分音で拡がる音楽の地平

微分音は、従来の西洋音楽システムの枠を超えて、新しい音楽表現の可能性を開く革新的な技法です。世界各地の伝統音楽に根ざしながら、現代技術によってさらなる発展を遂げています。

微分音をマスターするための5つのステップ

- 世界の伝統音楽での微分音使用例を研究する

- 1/4音システムから実践的に始める

- DAWやソフトウェアで微分音を体験する

- 楽器での微分音演奏技法を習得する

- 自分なりの微分音システムを確立する

微分音は決して難解な理論ではありません。人間の声や多くの楽器が自然に生み出す音程の微細な変化は、実は微分音そのものです。この技法を理解し活用することで、より豊かで表現力に富んだ音楽創造が可能になります。従来の音楽理論を基礎としながら、微分音という新しい色彩を加えて、あなたの音楽表現を次のレベルへ押し上げましょう。