ロック音楽で使われる特徴的なコード進行10選を詳しく解説します。各進行の音楽的特徴、使用楽曲例、ギターでの演奏方法、DTMでの活用法まで実践的に紹介しています。

- ロック系コード進行が音楽に与える力強さ

- 【1】VI-VII-I進行 – ロックの王道パターン

- 【2】I-V-VI-IV進行 – ポップロックの定番

- 【3】I-bVII-IV-I進行 – モクソン進行

- 【4】Em-C-G-D進行 – エモーショナルロック

- 【5】A-D-A-E進行 – スタジアムロック

- 【6】F#m-D-A-E進行 – ギターロックの定番

- 【7】Dm-Bb-F-C進行 – メロディックロック

- 【8】E-A-E-B進行 – パワーロック基調

- 【9】Cm-Ab-Eb-Bb進行 – ダークロック

- 【10】G-F-C-G進行 – クラシックロック

- DTMでロック系進行を効果的に制作する方法

- 楽曲構成でのコード進行の使い分け

- 実践例:コード進行を組み合わせたロック楽曲構成

- まとめ:ロック系コード進行で力強い楽曲を

ロック系コード進行が音楽に与える力強さ

ロック音楽の魅力は、力強いコード進行にあります。シンプルでありながら心に響く進行から、複雑で技巧的な進行まで、ロックには独特の音楽的特徴があります。

ロック系コード進行の特徴

・パワーコード(5th)の多用

・平行調の活用

・強いビート感との融合

・ギターリフとの一体感

今回は、ロック音楽で頻繁に使用される10の定番コード進行を、その音楽的効果と実践的な活用法とともに詳しく解説します。

ロック音楽におけるコード進行の重要性

ロックでコード進行が果たす役割:

- エネルギーの創出:力強さやスピード感を音楽で表現

- ギターリフの土台:印象的なリフを支える和声構造

- 感情の増幅:怒り、喜び、反抗心などの感情を強化

- ジャンルの特色:ハードロック、メタル、オルタナティブなどの個性

【1】VI-VII-I進行 – ロックの王道パターン

コード構成

Am → Bb → C(キー:C)

VIm → bVII → I

VI-VII-I進行は、ロック音楽で最も使用頻度の高い進行の一つです。

音楽的特徴

- Am(切迫感):マイナーコードによる緊張感

- Bb(上昇感):半音上行による力強さ

- C(解決感):明るい解決、勝利感

使用例と効果的な場面

有名楽曲での使用例:

・Don’t Stop Believin’(Journey)

・We Will Rock You(Queen)

・Living on a Prayer(Bon Jovi)

効果的な使用場面:

・サビ部分での力強いクライマックス

・楽曲の核となるエネルギッシュな部分

【2】I-V-VI-IV進行 – ポップロックの定番

コード構成

C → G → Am → F(キー:C)

I → V → VIm → IV

I-V-VI-IV進行は、ポップロックやオルタナティブロックで頻繁に使用される親しみやすい進行です。

特徴と効果

- 普遍的な響き:多くの人に受け入れられやすい

- 循環性:繰り返しによる中毒性

- 歌メロとの親和性:歌いやすく覚えやすい

ロックでの活用法

・オルタナティブロックのAメロ

・ポップロックのサビ部分

・バラードロックの基調

・インディーロックのループ

【3】I-bVII-IV-I進行 – モクソン進行

コード構成

C → Bb → F → C(キー:C)

I → bVII → IV → I

モクソン進行は、ブルースロックやハードロックで愛用される力強い進行です。

音楽的効果

bVIIコードがもたらす効果:

- ブルース感:ミクソリディアンモードの響き

- 力強さ:メジャーコードによる明確な響き

- ロック感:現代ロックの特徴的サウンド

- 循環性:自然なループ構造

実用的な使い方

- ギターリフ:パワーコードでの演奏に最適

- ハードロック:重厚なサウンドの基調

- ブルースロック:伝統的なブルース感を演出

【4】Em-C-G-D進行 – エモーショナルロック

コード構成

Em → C → G → D(キー:G)

VIm → IV → I → V

マイナーコードから始まる進行で、感情的で深みのあるサウンドを作り出します。

進行の特徴

- Em(内省的):深い感情、憂いのある響き

- C(希望):明るさへの転換

- G(開放感):広がりのある響き

- D(期待感):次への強い推進力

楽曲での活用例

・エモロックのメイン進行

・オルタナティブロックのAメロ

・ポストロックの感情的な部分

・アコースティックロックの基調

【5】A-D-A-E進行 – スタジアムロック

コード構成

A → D → A → E(キー:A)

I → IV → I → V

スタジアムロックで愛用される、シンプルで力強い進行です。

音楽的特徴

和声的特徴:

・I-IV-I-Vの基本的な流れ

・トニック(A)の安定感

・サブドミナント(D)の広がり

演奏効果:

・ギターでの演奏しやすさ

・観客との一体感創出

・大音量での迫力

実践での使い方

- アンセム系楽曲:観客との大合唱

- ライブでの盛り上がり:スタジアム規模の演奏

- ハードロック:パワフルなサウンド

【6】F#m-D-A-E進行 – ギターロックの定番

コード構成

F#m → D → A → E(キー:A)

VIm → IV → I → V

ギターで演奏しやすく、現代ロックの代表的な進行の一つです。

ギター演奏での特徴

ギターでの利点:

- オープンコード:開放弦を活用した響き

- フィンガリング:スムーズな指の移動

- リフとの組み合わせ:印象的なギターリフ作成

- カポタストとの相性:様々なキーでの演奏

活用法

- オルタナティブロック:90年代グランジの響き

- インディーロック:現代的でクリーンなサウンド

- ポップパンク:エネルギッシュで親しみやすい

【7】Dm-Bb-F-C進行 – メロディックロック

コード構成

Dm → Bb → F → C(キー:F)

VIm → IV → I → V

マイナーコードから始まり、美しい解決を持つメロディックな進行です。

メロディックロックの魅力

感情的効果

・憂いのあるスタート

・徐々に明るくなる展開

・美しい和声の流れ

・歌メロとの高い親和性

楽曲での役割

・感情的なAメロ

・ドラマチックなBメロ

・印象的な間奏部分

【8】E-A-E-B進行 – パワーロック基調

コード構成

E → A → E → B(キー:E)

I → IV → I → V

Eキーでのパワーロック基調。ギターの低音弦を活用した重厚なサウンドが特徴です。

パワーロックの効果

- E(基調):ギターの最低音による重厚感

- A(展開):力強い4度上行

- E(回帰):安定への戻り

- B(推進):強い前進力

- イントロ:Eキーの重厚なリフ

- Aメロ:基本進行でビルドアップ

- サビ:エネルギッシュな展開

- ソロ:Eペンタトニックスケール活用

【9】Cm-Ab-Eb-Bb進行 – ダークロック

コード構成

Cm → Ab → Eb → Bb(キー:Eb)

VIm → IV → I → V

マイナーキーを基調としたダークで重厚な進行。メタルやゴシックロックで愛用されます。

各コードの役割

前半部分

- Cm:ダークな雰囲気の設定

- Ab:重厚感のある展開

後半部分

- Eb:相対長調による明るさ

- Bb:強い推進力

【10】G-F-C-G進行 – クラシックロック

コード構成

G → F → C → G

I → bVII → IV → I

70年代ロックで愛用されたクラシックロックの代表的進行。bVIIコードの使用が特徴的です。

クラシックロックの特徴

なぜクラシックロック進行が効果的か:

- ブルース感:bVIIコードによるブルージーな響き

- 70年代の雰囲気:ヴィンテージなサウンド

- 循環性:自然なループ構造

- ギターとの相性:リフやソロとの親和性

ロックでのアレンジポイント

- ディストーション:ギターの歪みで力強さを演出

- ドラムパターン:4つ打ちやシャッフルビート

- ベースライン:ルート音中心のシンプルな動き

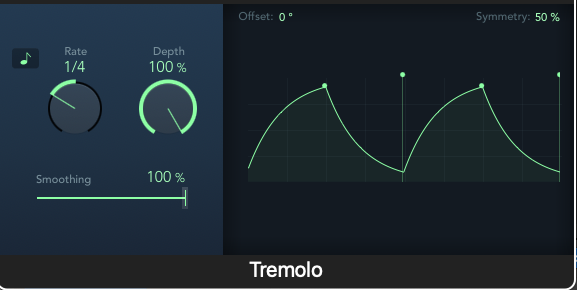

DTMでロック系進行を効果的に制作する方法

Logic Proでのロック制作手順

Step 1: 基本設定

・BPM設定:120-160(ミドルテンポロック)

・拍子:4/4

・キー設定:E, A, G, Dなどギター向きキー

Step 2: ギター音色の選択

・Amp Designer:マーシャルやフェンダー系

・Pedalboard:ディストーションやオーバードライブ

・IR Space Designer:キャビネットシミュレート

Step 3: アレンジ要素の追加

・ドラム:Drummer trackでロックキット

・ベース:Vintage Electric Bass

・リードギター:ソロやリフ用の音色

楽器別アレンジのコツ

リズムギター

- パワーコード中心

- ミュート奏法でタイト感

- ダウンストロークの重用

リードギター

- ペンタトニックスケール活用

- ベンディングやヴィブラート

- エフェクトによる音色変化

ドラム

- 4つ打ちキックパターン

- スネアの2、4拍アクセント

- ハイハットでのリズムキープ

ベース

- ルート中心の安定したライン

- キックドラムとの連携

- 適度なアタック感

楽曲構成でのコード進行の使い分け

イントロ・アウトロ向け進行

推奨進行

・モクソン進行(I-bVII-IV-I)

・クラシックロック進行(G-F-C-G)

特徴

・インパクトのある導入

・ギターリフとの相性

・記憶に残りやすい

Aメロ向け進行

推奨進行

・I-V-VI-IV進行

・Em-C-G-D進行

特徴

・歌詞を聞かせやすい

・サビへの溜めを作る

・感情的な深みを表現

サビ向け進行

推奨進行

・VI-VII-I進行

・スタジアムロック進行(A-D-A-E)

特徴

・力強いエネルギー

・観客との一体感

・楽曲のクライマックス

実践例:コード進行を組み合わせたロック楽曲構成

【イントロ】

モクソン進行:C → Bb → F → C

【Aメロ】

エモーショナル進行:Em → C → G → D

【Bメロ】

ギターロック進行:F#m → D → A → E

【サビ】

VI-VII-I進行:Am → Bb → C

→ F → G → C

【ソロセクション】

パワーロック進行:E → A → E → B

【アウトロ】

クラシックロック進行:G → F → C → G

まとめ:ロック系コード進行で力強い楽曲を

ロック音楽におけるコード進行は、エネルギーと感情を直接的に表現する重要な要素です。今回紹介した10のパターンを理解し、適切に使い分けることで、より力強く印象的な楽曲を作ることができます。

ロック制作のポイント:

- エネルギーの創出:コード進行で力強さを表現

- ギターとの融合:楽器特性を活かした進行選択

- 適切なテンポ:BPM 120-160の範囲でエネルギーを調整

- 楽器編成:ギター、ベース、ドラムの三位一体

- ダイナミクス:静と動のコントラストで感情表現

ぜひこれらのコード進行を参考に、あなただけの力強いロック楽曲を作ってみてください。音楽の持つエネルギーで、聴く人の心を動かす素晴らしい楽曲が生まれることを願っています。