Logic Pro Ensembleとは? – あなたの楽曲を彩る内蔵オーケストラ音源

Logic Pro Ensembleとは、AppleのDAWソフトウェア「Logic Pro X」および「Logic Pro」に標準で搭載されている、高品質なオーケストラ音源群の総称です。具体的には、Studio Strings、Studio Brass、Studio Hornsといった専用のインストゥルメントプラグインや、伝統的なサンプラーであるSampler (旧EXS24)、さらには多機能シンセサイザーAlchemyに含まれるオーケストラ系のサウンドプリセットなどがこれに該当します。

これらの音源を活用することで、ユーザーは追加の投資をすることなく、本格的なオーケストラアレンジメントや、楽曲に壮大さや深みを与えるサウンドを自身の楽曲に取り入れることができます。クラシック音楽のような伝統的なオーケストレーションはもちろん、ポップス、ロック、映画音楽、ゲーム音楽など、多岐にわたるジャンルでその表現力を発揮します。

Logic Pro Ensembleの主な特徴:

- 手軽さ: Logic Proユーザーであれば誰でもすぐに利用開始できます。

- Logic Proとの親和性: Apple純正ならではの安定した動作と、Smart Controlやオートメーション機能とのシームレスな連携が魅力です。

- 基本的な表現力: 主要なアーティキュレーション(奏法)を備えており、基本的なオーケストラ表現は十分に可能です。

- CPU負荷の低減: サードパーティ製の重量級オーケストラ音源と比較して、CPU負荷が比較的軽い傾向にあり、大規模なプロジェクトでも扱いやすい点がメリットです。

この記事では、Logic Pro Ensembleを構成する主要な音源の基本的な使い方から、その表現力を最大限に引き出すためのDTM活用術まで、詳しく解説していきます。

Logic Pro Ensembleの基本的なセットアップと音色選び

Logic Pro Ensembleを使い始めるのは非常に簡単です。まずは基本的なトラックへの追加方法と、豊富な音色ライブラリからの選び方を見ていきましょう。

トラックへの追加方法

Logic Proでオーケストラ音源を使用するには、まずソフトウェア音源トラックを作成します。

- Logic Proのトラックリストで「+」ボタンをクリックするか、メニューバーから「トラック」>「新規ソフトウェア音源トラック」を選択します。

- 作成されたトラックのインスペクタウィンドウで、「音源」または「Instrument」と表示されているスロットをクリックします。

- プラグインリストが表示されるので、ここから目的のオーケストラ音源を選択します。

- Studio Strings: 「AU音源」>「Apple」>「Studio Strings」

- Studio Brass: 「AU音源」>「Apple」>「Studio Brass」

- Studio Horns: 「AU音源」>「Apple」>「Studio Horns」

- Sampler (EXS24): 「AU音源」>「Apple」>「Sampler」 (その後、ライブラリからオーケストラ系プリセットを選択)

- Alchemy: 「AU音源」>「Apple」>「Alchemy」 (その後、ブラウザからオーケストラ系プリセットを選択)

選択すると、各音源のインターフェースが表示され、音作りを開始できます。

ライブラリとプリセットの活用

Logic Pro Ensembleの各音源には、すぐに使える豊富なプリセットが用意されています。これらは楽器の種類(例:Violin Solo, Full Strings Ensemble)やアーティキュレーション(例:Staccato, Legato)ごとに整理されており、初心者でも直感的に目的のサウンドを見つけ出すことができます。

音源をトラックにインサートした後、Logic Proの画面左側にある「ライブラリ」ウィンドウを開くと、選択中の音源に対応したプリセットの一覧が表示されます。ここから様々なプリセットを試聴し、楽曲のイメージに合うものを選びましょう。

ポイント:まずはプリセットから試してみよう

特にオーケストラ音源に慣れていない場合は、まずプリセットをロードして音を出し、そこからパラメータを調整していくのがおすすめです。どのような設定でそのサウンドが作られているのかを理解する良い手がかりにもなります。

重要なのは、Logic Proのサウンドライブラリを完全にダウンロードしておくことです。サウンドライブラリマネージャー(Logic Pro X > サウンドライブラリ > サウンドライブラリ全体をダウンロード)から、必要なオーケストラコンテンツがインストールされているか確認しましょう。不足している場合はダウンロードすることで、より多くの音色を利用できるようになります。

主要インストゥルメント解説:Studio Strings, Brass, Horns

Logic Pro Ensembleの中核をなすのが、Studio Strings, Studio Brass, Studio Hornsの3つのプラグインです。これらは現代的なインターフェースと高い表現力を備えています。

Studio Strings – 艶やかな弦楽セクションを構築

Studio Stringsは、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスから成る弦楽セクションをリアルに再現するためのプラグインです。ソロからフルアンサンブルまで、多彩な編成のサウンドを提供します。

インターフェース概要:

- Articulation (アーティキュレーション): Sustain, Staccato, Spiccato, Pizzicato, Tremolo, Legato, Falls, Crescendoなど、弦楽器特有の多彩な奏法を切り替えられます。

- Microphone (マイク): Close, Room, Surroundなど、複数のマイクポジションをブレンドして音の距離感や響きを調整できます(プリセットにより内容は異なります)。

- Envelope (エンベロープ): ADSRエンベロープで音の立ち上がりや余韻を細かく設定できます。

- Expression (エクスプレッション): モジュレーションホイールなどでダイナミクスをコントロールします。

キースイッチやオートメーションを利用することで、演奏中にリアルタイムでこれらのアーティキュレーションを切り替え、非常に表現豊かな弦楽パートを作成できます。 例えば、滑らかなレガートから鋭いスタッカートへ瞬時に移行するような演奏も可能です。

Studio Strings 使用例:

- 壮大な映画音楽のストリングスパッドやテーマメロディ

- ポップスやR&Bにおける滑らかで温かみのあるストリングスバッキング

- クラシック音楽の弦楽四重奏やオーケストラアレンジ

- ゲーム音楽における緊張感を高めるトレモロや、感動的なシーンを彩るレガートフレーズ

Studio Brass – 勇壮な金管セクションを響かせる

Studio Brassは、トランペット、トロンボーン、フレンチホルン、チューバといった金管楽器の力強く輝かしいサウンドを提供します。こちらもソロからアンサンブルまで対応可能です。

インターフェース概要と特徴:

- Articulation (アーティキュレーション): Sustain, Staccato, Marcato, Legato, Growl, Shake, Swell, Fallsなど、金管楽器特有のパワフルな奏法が用意されています。

- Dynamics (ダイナミクス): 金管楽器の表現において非常に重要なダイナミクスの変化を、モジュレーションホイールやベロシティで細かくコントロールできます。

- Humanize (ヒューマナイズ): 微妙なタイミングやピッチの揺れを加えて、より人間らしい演奏に近づける機能も搭載されています(設定によります)。

Studio Brassを使いこなすコツは、ダイナミクスとアタック感を意識した打ち込みです。 ベロシティやモジュレーションを駆使して、クレッシェンドやデクレッシェンド、アクセントを効果的に加えることで、非常にリアルで迫力のあるブラスサウンドを生み出せます。

Studio Brass 使用例:

- 映画のオープニングを飾る勇壮なファンファーレ

- ジャズやビッグバンドにおけるスウィング感あふれるブラスセクション

- EDMやヒップホップにおけるインパクトのあるブラスヒットやスタブ

- ゲーム音楽での戦闘シーンを盛り上げる力強いブラスフレーズ

Studio Horns – 多彩な木管・金管アンサンブル

Studio Hornsは、Studio Brassがカバーする金管楽器に加え、サックス(ソプラノ、アルト、テナー、バリトン)などの木管楽器も含む、より多彩なホーンセクションを構築できるプラグインです。ポップス、ジャズ、ファンク、ソウルなど、幅広いジャンルで活躍します。

インターフェース概要と特徴:

- Section Layout (セクションレイアウト): 複数のホーン楽器を組み合わせたセクションを簡単に作成・編集できます。

- Articulation (アーティキュレーション): 各楽器に適した奏法(Sustain, Staccato, Falls, Doits, Bendsなど)が豊富に用意されています。

- Auto Voice Split (自動ボイス分割): 和音を演奏した際に、各音を適切な楽器に自動的に割り当てる機能があり、リアルなホーンアレンジをサポートします。

Studio Hornsの魅力は、その柔軟性と現代的なサウンドです。 複雑なホーンアレンジも直感的に作成でき、特にグルーヴ感のある楽曲において、生き生きとしたホーンセクションを加えることができます。

Studio Horns 使用例:

- ファンクやソウルミュージックにおけるタイトでグルーヴィーなホーンリフ

- ジャズにおけるアドリブソロやバッキング

- ポップスにおける華やかでキャッチーなホーンフレーズ

- スカやレゲエにおける特徴的なホーンセクション

Sampler (EXS24) とAlchemyのオーケストラサウンド

Studioシリーズ以外にも、Logic Proにはオーケストラサウンドを生み出すための音源があります。

- Sampler (旧EXS24): Logic Proの伝統的なサンプラーであるSamplerには、長年にわたり蓄積された豊富なオーケストラ系のファクトリープリセットが含まれています。これらはシンプルながら質の高いサウンドを提供し、特に旧バージョンからのユーザーには馴染み深いでしょう。Studioシリーズとは異なるキャラクターのサウンドを求める場合や、より軽い動作を優先する場合に有効です。

- Alchemy: 高度なサンプル操作と多彩なシンセシスエンジンを組み合わせたAlchemyにも、オーケストラ楽器をモチーフにしたユニークなプリセットが多数収録されています。これらは伝統的なオーケストラサウンドとは一線を画し、アンビエントなパッドサウンドや、映画的なテクスチャ、実験的なサウンドスケープなど、より現代的で独創的な表現を求める際に役立ちます。

メモ:旧バージョンからのユーザーにはSamplerもお馴染み。Alchemyは実験的なサウンドにも。

Studioシリーズがメインとなりつつありますが、Samplerのライブラリも依然として価値があります。また、Alchemyを使うことで、オーケストラサウンドに新たな次元を加えることができます。例えば、ストリングスにシンセパッドを薄くレイヤーするような使い方も効果的です。

Logic Pro Ensembleの表現力を最大限に引き出すDTM活用術

Logic Pro Ensembleのポテンシャルを最大限に引き出すには、音源の機能だけでなく、Logic Pro自体のMIDI編集機能やエフェクト処理を組み合わせることが重要です。ここでは、よりリアルで表現力豊かなオーケストラサウンドを作り込むためのテクニックを紹介します。

アーティキュレーションの完全攻略

オーケストラ音源のリアリティを左右する最大の要素の一つが、アーティキュレーション(奏法)の使い分けです。Logic Pro Ensembleでは、主にキースイッチ、MIDIコントローラー、オートメーションを用いてアーティキュレーションをコントロールします。

キースイッチのカスタマイズと実践

多くのStudioシリーズやSamplerのプリセットでは、鍵盤の低音域(C0やC1オクターブなど、通常の演奏音域外)に特定のアーティキュレーションが割り当てられています。これを「キースイッチ」と呼びます。MIDIキーボードでこのキースイッチを押すことで、リアルタイムに奏法を切り替えることができます。

各プリセットでどのキーにどのアーティキュレーションが割り当てられているかは、プラグインのインターフェースやLogic Proのヘルプで確認できます。Studio Stringsなどでは、インターフェース上でキースイッチの割り当てが表示されたり、カスタマイズできる場合もあります。

実践テクニック:

- MIDIトラックにメロディを打ち込みながら、別のトラック(または同じトラックの別リージョン)にキースイッチのノートをタイミング良く入力します。

- ライブ演奏が得意な方は、左手でキースイッチを操作しながら右手でメロディを演奏することで、非常にダイナミックな表現が可能です。

MIDIコントローラーとの連携

MIDIコントローラーは、オーケストラ音源の表現力を飛躍的に向上させるための必須アイテムです。

- モジュレーションホイール (CC#1): 弦楽器のビブラートの深さや、管楽器のダイナミクス(音量変化、スウェル)をコントロールするのに最もよく使われます。

- エクスプレッションペダル (CC#11): 全体的な音量変化を滑らかに行うために使用します。モジュレーションホイールとは独立して、より自然なクレッシェンドやデクレッシェンドを作り出せます。

- フェーダーやノブ: これらに音源の特定のパラメータ(フィルターのカットオフ、リバーブの深さなど)を割り当てて、リアルタイムに操作できます。Logic ProのSmart Control機能と組み合わせると非常に便利です。

ポイント:物理コントローラーで生きた演奏を

マウスでオートメーションカーブを描くよりも、実際にホイールやペダルを操作してMIDIデータを記録する方が、より音楽的で「生きた」ニュアンスを生み出しやすくなります。特にダイナミクスのコントロールは、オーケストラサウンドの生命線です。

オートメーションによる緻密なコントロール

キースイッチやMIDIコントローラーでのリアルタイム入力に加え、Logic Proの強力なオートメーション機能を使うことで、さらに緻密な表現制御が可能です。

- アーティキュレーションIDの直接書き込み: 一部の音源では、トラックオートメーションで「アーティキュレーションID」や「Articulation Set」といったパラメータを選択し、数値やリストから直接アーティキュレーションを指定できます。これにより、キースイッチを使わずに正確なタイミングで奏法を切り替えられます。

- ボリューム、パン、エクスプレッションのカーブ作成: 各ノートやフレーズに対して、細やかな音量変化や定位の動きをオートメーションカーブで描画します。

- MIDIドロー: ピアノロールエディタ内で、ベロシティだけでなく、ピッチベンド、モジュレーション、エクスプレッションなどのMIDI CCデータを直接描画・編集できます。

楽曲の展開に合わせて、例えばサビでストリングスの音量を上げつつビブラートを深くしたり、ブリッジでホルンのパンをゆっくりと動かしたりといった、複雑な表現の変化をプログラムできます。

MIDIエディットで生演奏に近づけるテクニック

打ち込み特有の機械的な響きを避け、より人間らしい温かみのある演奏にするためには、MIDIデータの細かな編集が不可欠です。

- ベロシティの強弱とタイミングの調整(ヒューマナイズ):

全てのノートが同じ強さ、同じタイミングで発音されると、非常に不自然に聞こえます。各ノートのベロシティ(音の強さ)にばらつきを持たせ、発音タイミングも微妙に前後にずらすことで、人間らしい「揺らぎ」を生み出します。Logic Proには「ヒューマナイズ」機能(MIDIトランスフォームプリセット)もありますが、手動で微調整することで、より意図したニュアンスを加えられます。 - ピッチベンド、モジュレーションの活用:

弦楽器のポルタメント(滑らかな音高移動)や管楽器のフォールオフ(音高を下げながら音を切る)などをピッチベンドで表現したり、モジュレーションホイールでビブラートの揺れをコントロールしたりします。 - ノートの長さ(デュレーション)の調整:

スタッカートの歯切れの良さや、レガートの滑らかさは、ノートの長さを適切に調整することで大きく変わります。特にレガート演奏では、前のノートが完全に消える前に次のノートが僅かに重なるように(オーバーラップさせる)設定すると、より自然な繋がりになります(音源がレガート奏法に対応している場合)。

クオンタイズ(音符を正確なグリッドに合わせる機能)だけに頼らず、意図的に「揺らぎ」や「タメ」を作り出すことが、生演奏のニュアンスに近づけるための重要なポイントです。

注意点:やりすぎると不自然になるため、適度な調整が鍵

ヒューマナイズやタイミングのずらしも、過度に行うと逆に演奏が下手に聞こえたり、アンサンブルが崩れたりする原因になります。あくまで「音楽的な揺らぎ」を意識し、耳で確認しながら微調整を繰り返すことが大切です。

エフェクト処理でサウンドをプロレベルに

音源から出力されたサウンドを、さらにプロフェッショナルな品質に引き上げるためには、適切なエフェクト処理が欠かせません。特にオーケストラサウンドでは、空間表現と音質調整が重要になります。

リバーブと空間表現

オーケストラ楽器は、コンサートホールのような広い空間で演奏されることを前提とした響きを持っています。そのため、リバーブ(残響効果)はオーケストラサウンドに不可欠なエフェクトです。

- Logic Pro内蔵リバーブの活用:

- ChromaVerb: アルゴリズミックリバーブで、直感的なインターフェースと多彩な響きが特徴です。プレート、ホール、ルームなど様々なタイプを選べます。

- Space Designer: コンボリューションリバーブで、実際の空間の音響特性をサンプリングしたIR(インパルスレスポンス)データを使用するため、非常にリアルな残響が得られます。コンサートホールや教会のIRデータを使えば、本格的なオーケストラの響きを再現できます。

- 楽器セクションごとのリバーブ設定:

全ての楽器に同じリバーブをかけるのではなく、セクションごと(例:ストリングス、ブラス、ウッドウィンズ、パーカッション)に異なるセンド量やリバーブタイプを設定することで、奥行きや広がりをコントロールし、より立体的なミックスに仕上げることができます。一般的に、奥に配置したい楽器ほどリバーブを深め(ウェット成分を多め)にします。

リバーブは、オーケストラに不可欠な「響き」と「空間の広がり」をコントロールし、楽曲全体のスケール感を大きく左右します。

EQとコンプレッサーによる音質調整とダイナミクスコントロール

各楽器の音質を整え、ミックス内でのバランスを取るためにEQ(イコライザー)とコンプレッサーを使用します。

- EQ処理:

- 各楽器の周波数特性を理解し、不要な帯域(例:低音楽器の不必要な高域ノイズ、高音楽器の濁った低中域)をカットします。

- 楽器の美味しい帯域(例:バイオリンの艶やかな高域、チェロの温かみのある中低域)をわずかにブーストして、存在感を高めます。

- 複数の楽器が同じ周波数帯域でぶつかり合っている場合(マスキング)、一方の楽器の該当帯域を少しカットし、もう一方をわずかにブーストするなどして、各パートの棲み分けを明確にします。

- コンプレッサー処理:

- 音量のピークを抑え、全体のダイナミックレンジ(音量の大小の幅)を整えます。これにより、小さな音でも聞こえやすくなり、全体の音圧も上げやすくなります。

- アタックタイムやリリースタイムを調整することで、楽器のアタック感を強調したり、サスティンを伸ばしたりする効果も得られます。

- ただし、オーケストラ音楽の魅力であるダイナミクスを損なわないよう、過度なコンプレッションは避けるべきです。自然な範囲での使用を心がけましょう。

EQとコンプレッサーを適切に使うことで、ミックス全体がクリアになり、各楽器の音がしっかりと聞こえる、バランスの取れたオーケストラサウンドを実現できます。

その他のエフェクト活用

- ディレイ: 特殊効果として使用したり、短いディレイで音に厚みを出したり、空間をさらに広げたりするのに使えます。

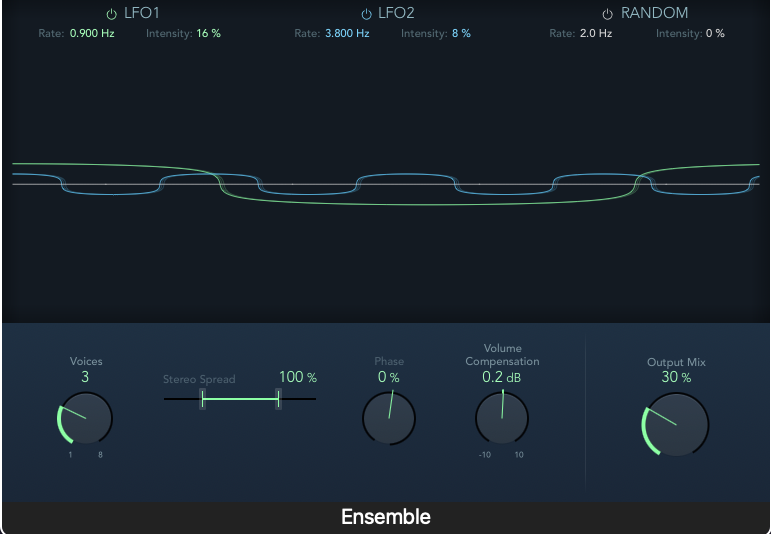

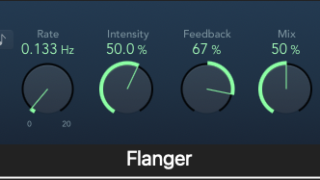

- コーラス、フェイザー: ストリングスやパッド系のサウンドに薄くかけることで、音の広がりや揺らぎを加え、独特のテクスチャを作り出すことができます。ただし、オーケストラの自然な響きを損なわないよう、控えめに使用するのがポイントです。

レイヤリングと他の音源との組み合わせ

Logic Pro Ensembleのサウンドをさらに豊かにしたり、独自のキャラクターを与えるために、他の音源とレイヤー(重ねる)するテクニックも有効です。

- Studioシリーズ同士のレイヤー: 例えば、Studio Stringsのアンサンブルサウンドに、Samplerのソロバイオリンを重ねてメロディラインを強調する、といった使い方が考えられます。

- シンセサイザーパッドとのレイヤー: オーケストラのストリングスに、Alchemyや他のシンセサイザーで作ったアンビエントなパッドサウンドを薄く重ねることで、現代的で幻想的な響きを作り出せます。映画音楽やエレクトロニカ系の楽曲でよく使われる手法です。

- サードパーティ製音源との併用: Logic Pro Ensembleは非常に優秀ですが、特定の楽器や奏法において、より専門的なサードパーティ製オーケストラ音源の方が得意な場合があります。そのような場合、Logic Pro Ensembleを基本的な土台としつつ、不足する部分を外部音源で補強することで、サウンドのクオリティをさらに高めることができます。

メモ:Logic Pro Ensembleを核にしつつ、他の音源で個性をプラス

Logic Pro Ensembleの強みである手軽さやLogic Proとの親和性を活かしながら、必要に応じて他の音源を組み合わせることで、サウンドの選択肢は無限に広がります。既存のサウンドに満足できない場合は、積極的にレイヤリングを試してみましょう。

Logic Pro Ensembleのメリットと注意点

Logic Pro Ensembleは多くの利点を持つ一方で、いくつかの注意点や限界も存在します。これらを理解しておくことで、より効果的に活用できます。

メリット

- Logic Proユーザーなら無料: Logic Proを購入すれば追加のコストなしで、すぐに高品質なオーケストラ音源を利用開始できます。これは初心者にとって非常に大きなアドバンテージです。

- CPU負荷が比較的軽い: 一般的に、専用のサードパーティ製オーケストラ音源は非常に多くのサンプルを使用するためCPU負荷が高くなりがちですが、Logic Pro Ensembleは比較的軽量に設計されており、大規模なオーケストラ編成でもプロジェクトが重くなりにくい傾向があります。

- Logic Proとの高い親和性: Apple純正音源であるため、Logic Proのワークフロー(Smart Control、オートメーション、ライブラリブラウザなど)とシームレスに連携し、非常にスムーズな操作感を提供します。

- 基本的なアーティキュレーションを網羅: 主要な奏法は一通りカバーされており、多くのジャンルの楽曲制作に対応できる表現力を持っています。

- 直感的なインターフェース: Studio Strings, Brass, Hornsなどのプラグインは、比較的シンプルで分かりやすいインターフェースを備えており、初心者でも基本的な操作を習得しやすいでしょう。

注意点と限界

- 専門の有料音源には及ばない部分も: 数万円から数十万円するような専門のサードパーティ製オーケストラ音源と比較すると、音色のバリエーション、収録されているアーティキュレーションの数、サンプルの深さ(ダイナミックレイヤーやラウンドロビンの数)、超リアルなレガート表現、特殊な奏法などにおいて、見劣りする部分があるのは否めません。

- マイクポジションの自由度が低い場合がある: Studioシリーズでもある程度のマイクコントロールは可能ですが、ハイエンドな音源に見られるような、複数のマイクポジションを自由に細かくミキシングできるほどの柔軟性はない場合があります。

- 一部楽器のバリエーション: 特定のソロ楽器(例:珍しい古楽器や、特定のメーカーの楽器の音など)のバリエーションは、専門音源に比べて少ない傾向があります。

注意点:あくまで「付属音源」としての限界を理解し、必要に応じて外部音源も検討。

Logic Pro Ensembleは非常にコストパフォーマンスに優れた強力なツールですが、「万能ではない」という点は理解しておく必要があります。より高度なリアリティや特定のサウンドを追求する場合は、サードパーティ製の専用音源の導入も視野に入れると良いでしょう。しかし、まずはLogic Pro Ensembleの機能を最大限に引き出すことから始めるのが賢明です。

Logic Pro Ensembleをさらに使いこなすためのTips集

日々の制作をより効率的かつクリエイティブにするための、Logic Pro Ensemble活用Tipsをいくつかご紹介します。

トラックスタックの活用

オーケストラアレンジでは多くのトラックを使用することになります。ストリングスセクション(1st Violin, 2nd Violin, Viola, Cello, Contrabassなど)、ブラスセクション、ウッドウィンズセクションといった具合に、楽器群ごとにトラックスタック(フォルダスタックまたはサミングスタック)でまとめることを強く推奨します。

- フォルダスタック: 複数のトラックを視覚的に整理し、一括でミュート/ソロ操作ができます。

- サミングスタック: フォルダスタックの機能に加え、まとめられたトラックの音声出力を一つのAUXトラックにルーティングします。これにより、セクション全体に共通のEQやコンプレッサー、リバーブなどのエフェクトを一括でかけることができ、ミックス作業が非常に効率的になります。

大規模なオーケストラアレンジでは、このトラックスタックによる整理術が作業効率を大きく左右します。

Smart Controlのカスタマイズ

Logic ProのSmart Controlは、選択中のトラックの音源やエフェクトの主要なパラメータを、一つのパネルにまとめて表示・操作できる機能です。Studio StringsやStudio Hornsなどでは、アーティキュレーションの切り替えやマイクバランス、エンベロープなどがデフォルトで割り当てられていることが多いです。

これをさらに自分好みにカスタマイズすることで、よく使うパラメータ(例えば、特定のエフェクトのドライ/ウェットバランスや、EQの特定のバンドのゲインなど)を素早く調整できるようになります。自分だけのコントロールパネルを作成し、制作のスピードアップを図りましょう。

Logic Remoteアプリとの連携

iPadやiPhoneをお持ちであれば、無料アプリ「Logic Remote」の活用をおすすめします。Logic Remoteを使うと、Macから離れた場所でもワイヤレスでLogic Proをコントロールできます。

- ミキサーのフェーダー操作

- トランスポートコントロール(再生、停止、録音)

- キーコマンドの実行

- ソフトウェア音源の演奏(鍵盤やドラムパッドとして使用)

- Smart Controlの操作

特に、MIDIキーボードを演奏しながら手元でアーティキュレーションを切り替えたり、エクスプレッションをiPadのタッチサーフェスでコントロールしたりと、より直感的でフィジカルな演奏やミキシング体験が可能になります。

テンプレートの作成と活用

オーケストラアレンジを頻繁に行う場合、毎回トラックを作成し、音源をインサートし、ルーティングを設定するのは手間がかかります。そこで、自分なりの標準的なオーケストラ編成(各セクションのトラック、基本的なエフェクトセンド設定など)を一度作成し、それをテンプレートとして保存しておくことをお勧めします。

新しいプロジェクトを開始する際にこのテンプレートを読み込むだけで、すぐに作曲やアレンジ作業に取り掛かることができ、大幅な時間短縮に繋がります。

ポイント:定型作業を減らしてクリエイティブな時間を増やす

テンプレート作成は、初期設定の手間を省き、より音楽的なアイデアの創出や表現の追求に集中するための重要なテクニックです。よく使う楽器の組み合わせやエフェクトチェーンがあれば、積極的にテンプレート化しましょう。

まとめ:Logic Pro Ensembleで広がる音楽表現の世界

Logic Pro Ensembleは、Logic Proユーザーにとって、追加費用なしで本格的なオーケストラサウンドを実現できる、非常に強力で価値のあるツールです。Studio Strings, Studio Brass, Studio Hornsといった専用プラグインを中心に、SamplerやAlchemyのサウンドも組み合わせることで、その表現の幅は大きく広がります。

この記事で解説した基本的な使い方をマスターし、アーティキュレーションの活用、MIDIエディットによるニュアンス付け、そして適切なエフェクト処理といったDTMテクニックを組み合わせることで、あなたの楽曲のクオリティは飛躍的に向上するでしょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、一つ一つの機能を試し、実際に音を出しながら学んでいくことが重要です。

Logic Pro Ensembleは、クラシックや映画音楽だけでなく、ポップス、ロック、EDMなど、あらゆるジャンルであなたの創造性を刺激し、音楽表現の新たな扉を開いてくれるはずです。ぜひこの記事を参考に、あなただけの素晴らしいオーケストラサウンドをLogic Proで創造してください。