はじめに:Logic Pro Chorusとは?

DTMにおいて、楽曲に彩りや深みを加えるエフェクトは数多く存在しますが、中でも「コーラス」は最もポピュラーで効果的なエフェクトの一つです。コーラスエフェクトは、元のサウンドに対して微妙にピッチやタイミングをずらした音を複数重ねることで、音に厚み、広がり、そして独特の揺らぎを与えます。まるで複数の楽器やシンガーが同時に演奏・歌唱しているかのような効果を生み出すことからこの名が付きました。

AppleのDAWソフトであるLogic Proには、標準で高品質な「Chorus」プラグインが搭載されています。このプラグインは、そのシンプルながらも非常に音楽的な効果で、多くのプロフェッショナルからも信頼を得ています。

Logic Pro Chorusの主な特徴:

- 直感的で分かりやすいインターフェース

- CPU負荷が比較的軽く、多用しやすい

- クリアで高品位なサウンド

- 名機「Roland Dimension D」を彷彿とさせるD-Mode搭載

では、なぜ数あるサードパーティ製プラグインではなく、Logic Pro標準のChorusを使うのでしょうか?その理由は、まず追加のコストがかからないという手軽さ。そして、DAWとの完璧な統合による安定性や、基本的な音作りを学ぶ上で非常に優れた教材となる点が挙げられます。Logic Pro Chorusをマスターすることは、他の高度なコーラスプラグインを理解する上でも大きな助けとなるでしょう。

ポイント: Logic Pro Chorusは、DTM初心者から経験豊富なプロユーザーまで、あらゆるレベルのクリエイターにとって強力な武器となる、非常に汎用性の高いツールです。この記事では、その基本的な使い方から、プロの現場でも通用するような応用テクニックまで、徹底的に解説していきます。

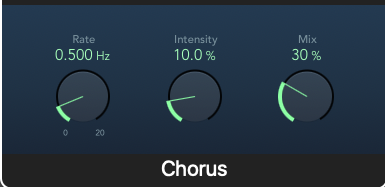

Logic Pro Chorusのインターフェースと基本操作

Logic Pro Chorusプラグインは、トラックのオーディオエフェクトスロットから簡単にインサートできます。Audio FXスロットをクリックし、「Modulation」カテゴリの中から「Chorus」を選択してください。

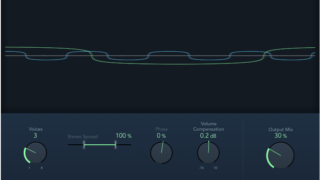

インターフェースは非常にシンプルにまとめられており、数個のノブとボタンで構成されています。しかし、これらのパラメーターが織りなす効果は非常に多彩です。

主要パラメーター徹底解説

Logic Pro Chorusのサウンドを決定づける主要なパラメーターを見ていきましょう。

Rate

Rateは、コーラス効果の「揺れ」を作り出すLFO(Low Frequency Oscillator:低周波オシレーター)の速さをコントロールします。単位はHz(ヘルツ)で、1秒間に何回揺れるかを示します。

- 遅いレート (例: 0.1Hz~0.8Hz): ゆったりとした自然な揺らぎを生み出し、音に豊かな広がりや奥行きを与えます。パッド系サウンドや、さりげなく厚みを加えたいボーカルなどに適しています。

- 速いレート (例: 1.0Hz~5.0Hz以上): より速く細かい揺れとなり、ビブラートに近い効果や、時にはロータリースピーカーのような効果を生み出します。ギターやオルガン、特殊効果を狙いたい場合に有効です。

使用例: バラードのストリングスやパッドには0.2Hz~0.5Hz程度の非常に遅いレートで、ほとんど揺れを感じさせないが確実に空間が広がるような設定が効果的です。一方、ファンキーなクラビネットには1.5Hz~2.5Hz程度でリズミカルな揺れを加えるのも面白いでしょう。

Intensity (Depth)

Intensityは、コーラスエフェクトの深さ、つまりLFOによるピッチや時間の揺らぎの振幅を調整します。単位は%で表示されます。

- 低い値 (例: 10%~30%): ごく自然でさりげない揺らぎとなり、音にわずかな厚みや艶を加えます。原音のキャラクターを損なわずに効果を得たい場合に適しています。

- 高い値 (例: 50%~80%以上): 揺れが大きく、顕著なコーラス効果が得られます。音程感が不安定に聞こえるほど強烈な効果にもなり得るので、使いどころを選ぶパラメーターです。

メモ: Intensityを極端に上げると、音程が不安定に聞こえたり、チューニングが狂ったような印象を与えることがあります。特にボーカルやメロディ楽器に使用する際は、楽曲のキーや他の楽器との調和を常に意識し、慎重に調整しましょう。Mixとのバランスも重要です。

Mix

Mixは、原音(Dry)とコーラスエフェクトがかかった音(Wet)のバランスを調整します。単位は%です。

- 0%: 原音のみが出力されます(エフェクトOFFと同じ)。

- 50%: 原音とエフェクト音が同じ音量でミックスされます。

- 100%: エフェクト音のみが出力されます。

インサートエフェクトとして使用する場合、一般的には15%~60%程度の範囲で調整することが多いです。センドエフェクトとしてAUXトラックで使用する場合は、Mixを100%(Wetオンリー)に設定し、各トラックからのセンド量でエフェクトのかかり具合を調整します。

ポイント: Mixバランスは、コーラス効果の印象を劇的に変化させます。楽曲の中でコーラスをどれだけ前面に出したいか、あるいはさりげなく馴染ませたいかによって最適な値は異なります。必ずオケ全体の中で聴きながら調整しましょう。

Width (Stereo Width)

Widthは、コーラスエフェクトによって作り出されるステレオイメージの広がりを調整します。値を上げるほど、サウンドが左右にワイドに広がります。

- 低い値: モノラルに近い、センターにまとまったコーラス効果。

- 高い値: 左右に大きく広がる、ワイドで空間的なコーラス効果。

このパラメーターは、モノラル音源にLogic Pro Chorusを適用した際に、疑似的なステレオ効果を生み出すためにも非常に有効です。例えば、モノラルで録音されたアコースティックギターやボーカルにWidthを広めに設定したコーラスをかけると、手軽にステレオの広がりを得ることができます。

注意点: Widthを極端に上げすぎると、位相干渉によってモノラル再生時に音が痩せたり、特定の周波数がキャンセルされたりする「位相問題」が発生する可能性があります。特にクラブミュージックなど、モノラル環境での再生も考慮する必要がある場合は、定期的にモノラルでサウンドをチェックする習慣をつけましょう。

D-Mode (Dimension D Mode)

D-Modeは、Logic Pro Chorusの中でも特に注目すべき機能です。これは、1979年に発売されたRoland社の名機ステレオコーラスエフェクター「Dimension D (SDD-320)」をモデリングしたとされるモードです。オリジナルのDimension Dは、その温かく自然で音楽的な広がりから、今なお多くのエンジニアやミュージシャンに愛されています。

D-Modeの特徴:

- 4つのボタン(Mode 1, 2, 3, 4)があり、それぞれ異なるキャラクターのコーラス効果が得られます。

- ボタンは排他的ではなく、複数のボタンを同時に押すことで、さらに複雑でユニークなコーラスサウンドを作り出すことが可能です(例: 1+3, 2+4など)。

- 一般的なRateやIntensityの調整とは異なり、ボタンを選択するだけでプリセットされた絶妙な揺らぎと広がりが得られます。

各モードの一般的な傾向は以下の通りです(実際の効果は音源によります):

- Mode 1: 最も穏やかでさりげない効果。音に自然な広がりとわずかな厚みを加えます。

- Mode 2: Mode 1よりもやや深みが増し、コーラス感が少しはっきりします。

- Mode 3: より顕著なコーラス効果。揺らぎが明確になり、音の輪郭が少し柔らかくなります。

- Mode 4: 最も深いモジュレーション。幻想的で浮遊感のあるサウンドに適しています。

Dimension Dのサウンドについてさらに知りたい方は、実機の情報などを調べてみると良いでしょう。例えば、Sound on Soundの記事(英語)などが参考になります(これは実機SDD-330のレビューですが、Dimension Dの系譜です)。

使用例: ボーカルやシンセパッドにD-Modeを使用すると、アナログライクで温かみのある、包み込むような広がりを得ることができます。特にMode 1や2は、元のサウンドを損なわずに自然なステレオ感を付加したい場合に非常に有効です。

LFO Waveform (内部的な挙動)

Logic Pro Chorusのインターフェースには、LFOの波形(サイン波、三角波など)を直接選択するパラメーターはありません。しかし、一般的にコーラスエフェクトでは、滑らかな揺らぎを生み出すためにサイン波や三角波に近いLFOが内部的に使用されています。Logic Pro Chorusも、そのクリアで音楽的なサウンドから、このようなスムーズな波形を採用していると考えられます。D-Modeでは、さらに複雑なLFOの組み合わせや位相制御が行われている可能性があります。

プリセットの活用法

Logic Pro Chorusには、様々な楽器や用途に合わせたプリセットが多数用意されています。「Vocal Chorus」「Guitar Chorus」「Wide Stereo」「Lush Pad」など、名前から効果がある程度想像できるものが多いです。

プリセットを利用するメリットは以下の通りです。

- 目的のサウンドに素早く近づける。

- 各パラメーターがどのように作用するかの学習になる。

- 自分では思いつかないようなセッティングを発見できる。

プリセットは、あくまで音作りの出発点として捉えることが重要です。選んだプリセットを元に、RateやIntensity、Mixなどを微調整して、自分の楽曲やトラックに最適なサウンドへと追い込んでいきましょう。

メモ: プリセット名に惑わされず、実際に音を聴いて、そのプリセットが自分の意図する効果に近いかどうかを判断することが大切です。「Guitar Chorus」プリセットがシンセサイザーに合うこともあれば、その逆もまた然りです。

実践!Logic Pro Chorusを使った音作りテクニック

ここでは、具体的な楽器やジャンルに対してLogic Pro Chorusをどのように活用できるか、実践的なテクニックを紹介します。

各楽器への適用例

ギター

- クリーンギター (アルペジオ、カッティング):Rate: 0.5Hz – 1.5Hz, Intensity: 20% – 40%, Mix: 25% – 50%, Width: やや広め~広め。

使用例: クリーンギターのアルペジオに煌びやかさと浮遊感を加えたり、カッティングに軽快な揺らぎと広がりを与えるのに最適です。D-Modeの1か2、あるいは1+2といった組み合わせも、非常に美しい効果を生み出します。80年代風のクリーンサウンドには欠かせません。

- 歪みギター (リフ、リード):Rate: 遅め (0.2Hz – 0.8Hz), Intensity: 低め (10% – 30%), Mix: 15% – 35%

使用例: パワーコードやギターリフにさりげなく厚みを加え、ステレオイメージを広げるのに役立ちます。特に左右にパンニングした2本のギターに対して、それぞれ微妙に異なる設定のコーラスを薄くかけると、よりワイドで迫力のあるギターサウンドになります。リードギターには、サスティンを伸ばし、メロディを際立たせる効果も期待できます。

注意点: 歪んだ音にコーラスを深くかけすぎると、音程感が曖昧になったり、音が飽和してぼやけてしまうことがあります。特に低域の濁りに注意し、薄くかけるのがコツです。

ボーカル

- リードボーカル:Rate: 0.1Hz – 0.5Hz, Intensity: 10% – 25%, Mix: 10% – 30%, Width: やや広め

使用例: リードボーカルにさりげない厚みと艶を与え、オケの中でより存在感を増し、馴染ませる効果があります。D-ModeのMode 1は特にボーカルとの相性が良いとされています。かけすぎると不自然になるため、あくまで「隠し味」程度に留めるのがポイントです。

ポイント: ボーカルにコーラスを適用する際は、歌詞の明瞭度(リリックの聴き取りやすさ)を損なわないことが最も重要です。IntensityとMixを控えめに設定し、EQで高域を少し持ち上げて補正することも有効です。

- コーラスパート(バッキングボーカル):Rate: 0.3Hz – 1.0Hz, Intensity: 20% – 50%, Mix: 30% – 60%

使用例: 複数のボーカルトラックで構成されるコーラスパート全体、あるいは各トラックに個別に適用し、一体感と豊かな広がりを演出します。リードボーカルよりもやや深めにかけても効果的で、美しいハーモニーをより際立たせることができます。

シンセサイザー

- パッド系シンセ:Rate: 0.05Hz – 0.8Hz (非常にゆっくり), Intensity: 30% – 70%, Mix: 40% – 80% (時にはセンドで100%も)

使用例: パッドサウンドに壮大で幻想的な空間と、ゆっくりとした動きを加えるのに最適です。Widthを最大近くまで広げ、Rateを極めて遅く設定することで、時間とともに変化するアンビエントなテクスチャを作り出せます。D-Modeの各モードも非常に効果的です。

- リードシンセ:Rate: 0.5Hz – 2.0Hz, Intensity: 20% – 50%, Mix: 20% – 40%

使用例: シンセリードの存在感を高め、メロディラインに動きと太さを与えます。特にモノフォニックなリードサウンドに適用すると、サウンドが豊かになります。Rateを速めに設定すると、アグレッシブなモジュレーション効果も得られます。

- シンセベース:Rate: 0.1Hz – 0.5Hz, Intensity: 10% – 30%, Mix: 15% – 30%

使用例: シンセベースにアナログシンセサイザー特有の温かみや太さ、微妙な揺らぎを付加するのに使えます。特にシンプルな波形のベースサウンドに効果的です。ただし、低域がぼやけたり、他の低音楽器と干渉しないよう、Mix量やEQでの調整には注意が必要です。

ベース(アコースティック/エレクトリック)

Rate: 0.1Hz – 0.4Hz, Intensity: 5% – 20%, Mix: 10% – 25%

使用例: フレットレスベースのような滑らかなニュアンスを加えたり、ライン録りしたエレクトリックベースに少しだけ空気感や奥行きを与えるのに有効です。基本的には非常に薄くかけるのがポイントで、かけすぎると低音の輪郭が失われ、サウンド全体が不安定になる可能性があります。

メモ: ベースにコーラスをかける際は、低音域の明瞭さを保つことが非常に重要です。Logic Pro Chorus単体では難しいですが、より高度なテクニックとして、マルチバンドプロセッサーを使って高域成分にのみコーラスを適用する、といった方法も存在します。Logic Pro Chorusでは、Mix量を控えめにし、EQで低域を調整することで対応します。

ドラム・パーカッション

特徴: ドラムやパーカッションにコーラスを適用するのは一般的な手法ではありませんが、実験的なサウンドデザインや特定の効果を狙う場合には面白い結果が得られることがあります。

使用例:

- ハイハットやシンバルに薄くかけて、金属的な響きに独特の揺らぎや広がりを加える。

- スネアドラムにゲートリバーブと組み合わせてコーラスをかけ、80年代風のパワフルなスネアサウンドを狙う。

- パーカッショループ全体に適用し、サイケデリックな効果や空間的なアクセントとして使用する。

これらの使用法はあくまで一例であり、自由な発想で試してみることが大切です。

ジャンル別活用アイデア

- ポップス: ボーカルやアコースティックギターに爽やかで広がりのあるコーラスを薄くかけるのが定番。シンセパッドやエレピにも積極的に使用され、楽曲全体のサウンドをリッチにします。

- ロック: クリーンギターのアルペジオには深めのコーラスで幻想的な雰囲気を、歪んだギターリフには薄くかけて厚みを出すなど、多様な使われ方をします。特に80年代のロックやハードロックでは、ギターサウンドにコーラスは不可欠な要素でした。

- EDM: シンセリードやプラック、パッド系サウンドに動きと広がりを与え、トラックをよりダイナミックにします。ビルドアップやドロップといった展開部分で、オートメーションを使ってコーラスの深さを変化させるのも効果的です。

- R&B/ファンク: エレクトリックピアノ(ローズ、ウーリッツァーなど)やクラビネットにコーラスをかけることで、独特の揺らぎとグルーヴ感を生み出します。ギターのカッティングにもよく合います。

- アンビエント/チルアウト: 楽曲全体を包み込むような深く、ゆっくりとしたコーラスが多用されます。シンセパッド、ドローン、フィールドレコーディング素材などに適用し、広大で瞑想的な音響空間を創り出します。

より高度なテクニック

オートメーション

Logic Proのオートメーション機能を使って、曲の展開に合わせてChorusのパラメーターを時間的に変化させることができます。

使用例:

- Aメロでは薄く、サビに入るとIntensityやMixを上げてコーラス効果を強調し、楽曲の盛り上がりを演出する。

- 特定のフレーズや単語だけに瞬間的に深いコーラスをかける。

- Rateを徐々に速くしていき、緊張感を高める。

ポイント: オートメーションを効果的に使用することで、コーラスを単なる「かけっぱなし」のエフェクトではなく、より音楽的でダイナミックな表現ツールとして活用できます。細かく書き込むことで、楽曲に生命を吹き込むことができるでしょう。

他のエフェクトとの組み合わせ

Logic Pro Chorusは、他のエフェクトと組み合わせることで、さらに多彩なサウンドを生み出します。

- ディレイ + コーラス: ディレイ音にコーラスをかけることで、反響音が揺らぎ、より幻想的で広がりのある空間を演出できます。ディレイのフィードバック内にコーラスをインサートするのも面白い効果が得られます。

- リバーブ + コーラス: リバーブの後にコーラスをかける(またはリバーブ音にのみコーラスをかける)と、リバーブの残響自体に揺らぎが加わり、より深みのある、豊かで複雑なアンビエンスを作り出すことができます。

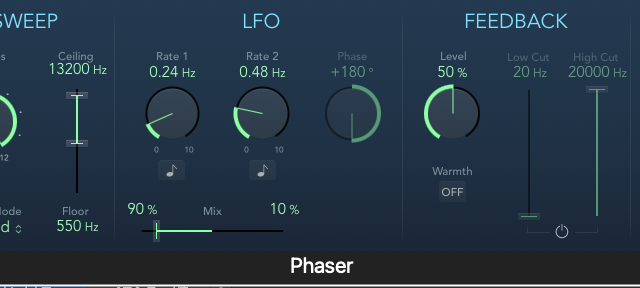

- フランジャー/フェイザーとの違いと使い分け: コーラス、フランジャー、フェイザーはすべてモジュレーション系エフェクトですが、その効果の質は異なります。

- コーラス: 比較的自然な揺らぎと厚み、広がり。

- フランジャー: より強烈な「シュワシュワ」としたジェットサウンドのようなうねり。コムフィルター効果が特徴。

- フェイザー: 「シュルシュル」とした位相変化による独特の浮遊感とスイープ感。

これらを理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

センドエフェクトとしての活用

Logic Pro Chorusはインサートエフェクトとして使うのが一般的ですが、センドエフェクト(AUXセンド)としても活用できます。

- AUXトラック(Auxiliary Channel Strip)を作成します。

- 作成したAUXトラックにLogic Pro Chorusをインサートし、Mixパラメーターを100%(Wet)に設定します。

- コーラスをかけたい各トラックのセンドスロットから、このAUXトラックへ信号を送ります。センド量で各トラックへのコーラスのかかり具合を調整します。

メモ: センドエフェクトとして使用するメリットは、複数のトラックで同じコーラス設定を共有できるため、CPU負荷の軽減に繋がること、そして各トラックのドライ音とAUXトラックのウェット音のバランスをより柔軟にコントロールできることです。空間系エフェクト(リバーブ、ディレイ)と同様の考え方です。

Logic Pro Chorusをさらに深く理解する

コーラスエフェクトの仕組み(簡単解説)

コーラスエフェクトがどのようにしてあの独特のサウンドを生み出しているのか、その基本的な仕組みを簡単に解説します。

- ディレイ(遅延): まず、入力された原音(ドライ音)をわずかに遅らせたコピー音(ディレイ音)を作り出します。この遅延時間は通常、数ミリ秒から数十ミリ秒程度です。

- モジュレーション(変調): 次に、このディレイ音の遅延時間をLFO(低周波オシレーター)を使って周期的に揺らします。つまり、遅延時間が伸びたり縮んだりします。

- ピッチ変化: 遅延時間が揺らぐことにより、ドップラー効果に似た原理でディレイ音のピッチも微妙に上下します。

- ミックス: 最後に、このピッチとタイミングが揺らいだディレイ音(ウェット音)を元のドライ音とミックスします。

この結果、あたかも複数の音源がわずかなズレを持って同時に鳴っているかのような効果が生まれ、音に厚み、広がり、そして心地よい揺らぎが付加されるのです。ステレオコーラスの場合は、左右のチャンネルでLFOの位相をずらしたり、異なるモジュレーションカーブを用いることで、さらにワイドなステレオイメージを作り出します。

ポイント: この基本的な仕組みを頭に入れておくと、Logic Pro ChorusのRate(LFOの速さ)やIntensity(揺らぎの深さ)といったパラメーターが、具体的にサウンドのどの部分に作用しているのかをより深く理解できるようになります。

Logic Pro Chorusの隠れた魅力と限界

CPU負荷

Logic Pro Chorusは、CPU負荷が比較的軽いプラグインとして知られています。そのため、プロジェクト内で複数のインスタンスを立ち上げても、DAW全体の動作が重くなりにくいというメリットがあります。これは、特に多くのトラックを使用する大規模なプロジェクトや、CPUパワーに限りがある環境では大きなアドバンテージとなります。

サウンドキャラクター

Logic Pro Chorusのサウンドキャラクターは、一般的にクリアで癖がなく、非常に音楽的と評されます。特定のヴィンテージ機材の強烈な個性を前面に出すタイプではなく、原音を尊重しつつ効果的に彩りを加える、いわば「万能型」のコーラスです。このため、幅広いジャンルや楽器に対応できる汎用性の高さが魅力です。

他のサードパーティ製コーラスプラグインとの比較(概要)

市場には数多くの優れたサードパーティ製コーラスプラグインが存在します。それらと比較した場合のLogic Pro Chorusの位置づけを簡単に見てみましょう。

- アナログモデリング系: UAD Dimension D, Arturia Chorus JUN-6, TAL-Chorus-LXなど。これらは特定のヴィンテージハードウェア(Roland Dimension DやJunoシリーズのコーラスなど)のサウンドキャラクター、温かみ、質感を忠実に再現することを目指しています。独特の飽和感やノイズ感が魅力となることもあります。

- 多機能・高機能系: Valhalla DSP UberMod, Soundtoys MicroShift, Eventide H3000 Factoryなど。これらのプラグインは、基本的なコーラス効果に加え、より複雑なモジュレーション、ピッチシフト、ディレイなどを組み合わせた独創的なエフェクトを作り出すことができます。パラメーター数が多く、音作りの自由度が高い反面、操作が複雑になる傾向があります。

Logic Pro Chorusは、これらのサードパーティ製プラグインと比較すると、シンプルさとCPU負荷の軽さ、そしてDAWとの親和性において優れています。まずはLogic Pro Chorusを徹底的に使いこなし、その上で特定のサウンドキャラクターやより高度な機能が必要になった場合に、サードパーティ製プラグインを検討するという流れが良いでしょう。

メモ: Logic Pro ChorusのD-Modeは、アナログモデリング系のサウンドに近いニュアンスを持っています。特にDimension D系のサウンドを求めるのであれば、まずはD-Modeを試してみる価値が大いにあります。

モノラル音源への効果

前述の通り、Logic Pro Chorusはモノラル音源を手軽にステレオ化し、広がりを与えるのに非常に有効です。Widthパラメーターを調整することで、モノラルトラックを自然なステレオサウンドからワイドなパノラマサウンドまで変化させることができます。これは、ミックスにおいて奥行きや立体感を出す上で重要なテクニックの一つです。

トラブルシューティングとFAQ

Logic Pro Chorusを使用していて遭遇するかもしれない問題点や、よくある質問とその対処法をまとめました。

音が濁る、こもる場合の対処法

- IntensityやMixを下げてみる: コーラス効果が強すぎると、特に中低域が飽和し、音が濁ったりこもったりする原因になります。まずはこれらのパラメーターを控えめに設定してみましょう。

- Rateを調整する: Rateが音源のテンポやキャラクターと合っていない場合、不自然なうねりが生じて音が濁って聞こえることがあります。遅くしたり速くしたりして、最適なポイントを探ってみてください。

- EQで後段処理をする: コーラスをかけた後のトラックにEQをインサートし、膨らみすぎた中低域(150Hz~400Hzあたり)をカットしたり、失われた高域をブーストしたりすることで、明瞭度を取り戻せる場合があります。

注意点: コーラスは原理的に複数の音を重ねるため、周波数特性が複雑になりがちです。特にベースやキックドラムといった低音楽器との干渉には注意が必要です。ミックス全体で聴きながら、他のパートをマスキングしていないか確認しましょう。

効果が薄い、かかっているか分からない

- IntensityやMixを上げてみる: 単純にエフェクトのかかり具合が弱い可能性があります。思い切って値を上げてみて、効果を確認しましょう。

- ソロモードでトラックを聴く: 他の楽器に埋もれて効果が分かりにくくなっている場合があります。該当トラックをソロにして、コーラスのニュアンスをじっくり聴いてみましょう。

- ヘッドホンで確認する: 微妙な揺らぎやステレオの広がりは、スピーカーよりもヘッドホンの方が聴き取りやすい場合があります。

- D-Modeを試してみる: D-Modeは比較的はっきりとした効果が得られるモードが多いので、効果が分かりにくい場合に試してみると良いでしょう。

- 原音と比較する: プラグインのバイパスボタンを使って、エフェクトON/OFFを比較し、どのような変化があるかを確認します。

CPU負荷が高いと感じたら(Logic Pro Chorus自体は軽いが念のため)

Logic Pro Chorus自体のCPU負荷は低いですが、プロジェクト全体で多数のプラグインを使用している場合など、総合的な負荷が問題になることもあります。

- トラックのフリーズ機能を利用する: コーラスの設定がFIXしたら、該当トラックをフリーズ(オーディオファイルにバウンス)することで、プラグイン処理によるCPU負荷をゼロにできます。

- センドエフェクトとして使用する: 前述の通り、複数のトラックで同じコーラス効果を使いたい場合は、AUXトラックに1つだけChorusをインサートし、各トラックからセンドすることで、プラグインのインスタンス数を減らし、CPU負荷を軽減できます。

D-Modeのボタンが反応しない?

D-Modeの4つのボタンは、ラジオボタンのように1つだけが選択されるタイプではなく、複数同時に選択することが可能です。また、どれか1つは常に選択されている(点灯している)状態がデフォルトです。完全にD-ModeをOFFにしたい場合は、D-Mode以外のパラメーター(Rate, Intensity)で音作りをするか、プラグイン自体をバイパス、またはMixを0%にします。

まとめ:Logic Pro Chorusを使いこなして楽曲のクオリティを向上させよう

Logic Proに標準搭載されているChorusプラグインは、そのシンプルな見た目とは裏腹に、非常に奥深く、音楽的で実用的なエフェクトです。Rate, Intensity, Mix, Widthといった基本的なパラメーターの組み合わせ、そして強力なD-Modeを駆使することで、サウンドに豊かな表情と空間的な広がりを与えることができます。

ポイント: 本記事で紹介した各パラメーターの意味と効果を理解し、様々な楽器やジャンルで積極的に試してみることが、Logic Pro Chorusをマスターするための最短ルートです。特にRate, Intensity, Mix, Width, そしてD-Modeの組み合わせは無限のサウンドバリエーションを生み出します。

ギター、ボーカル、シンセサイザーはもちろん、時にはドラムやベースにも効果的に使用することで、あなたの楽曲はより一層プロフェッショナルな響きへと近づくでしょう。オートメーション機能を使って時間的な変化を加えたり、ディレイやリバーブといった他のエフェクトと組み合わせることで、さらにクリエイティブで独創的な音作りが可能です。

この記事が、あなたがLogic Pro Chorusのポテンシャルを最大限に引き出し、楽曲制作のクオリティを一段階引き上げるための一助となれば幸いです。

最も重要なのは、恐れずに試行錯誤を繰り返し、積極的に音作りを楽しむことです。Logic Pro Chorusをあなたの強力なパートナーとして、素晴らしい音楽を生み出してください