こんにちは!音楽制作の世界へようこそ。ブロガー兼WEBマーケター、そしてDTM愛好家の[あなたの名前]です。数あるDAWの中でも、Logic Proはその直感的なインターフェースとパワフルな標準プラグインで多くのクリエイターに愛されていますよね。今回は、そんなLogic Proの標準プラグインの中でも、特に音楽的なサウンドメイクに欠かせない「Vintage Tube EQ」にスポットライトを当てて、その魅力と使い方を徹底解説していきます!

「ミックスにアナログ機器のような温かみを加えたい」「ドラムやベースにもっとパンチが欲しい」「ボーカルを前に出したいけど、キンキンさせたくない」…そんな悩みを抱えていませんか? Vintage Tube EQは、まさにそんな要望に応えてくれる魔法のようなプラグインです。この記事を読めば、あなたもVintage Tube EQを自在に操り、楽曲のクオリティを一段階引き上げることができるようになるはずです。さあ、一緒にその秘密を探っていきましょう!

Vintage Tube EQとは?伝説の銘機Pultec EQP-1Aの魂を受け継ぐEQ

まず、Logic ProのVintage Tube EQがどのようなプラグインなのか、その背景から見ていきましょう。

特徴: 伝説のPultec EQP-1Aをモデリング

Vintage Tube EQは、1950年代に登場した伝説的な真空管式パッシブEQ「Pultec EQP-1A」をモデリングしたプラグインです。Pultec EQP-1Aは、その独特のカーブと音楽的なサウンドキャラクターから、レコーディングやミキシングの歴史において数々の名盤で使われてきました。現在でも多くのスタジオで現役で活躍しており、多くのエンジニアにとって憧れの機材の一つです。

Logic ProのVintage Tube EQは、この実機の持つ温かみ、豊かな倍音、そして独特のEQカーブをデジタル上で忠実に再現しようとしています。標準プラグインでありながら、そのサウンドクオリティは非常に高く、多くのプロフェッショナルからも評価されています。

参考: Pultec EQP-1Aについて詳しく知りたい方は、以下の記事なども参考になります。

Sound On Sound: Pultec EQP-1A Review (英語記事)

特徴: パッシブEQと真空管/トランスフォーマー

Vintage Tube EQ(およびその元となったPultec EQP-1A)の大きな特徴は、「パッシブEQ」であるという点です。一般的なアクティブEQとは異なり、パッシブEQは信号を増幅する回路を持たず、特定の周波数をカットすることでEQカーブを形成します。失われたゲインを補うために、後段に真空管やトランスフォーマーを用いたメイクアップゲイン回路が搭載されています。

この「パッシブ回路 + 真空管/トランスフォーマー」の組み合わせこそが、Pultec系EQの独特なサウンドキャラクターを生み出す源泉です。単に周波数を調整するだけでなく、通すだけでサウンドに心地よいサチュレーション(歪み)や倍音が付加され、音に太さや艶、まとまりが生まれるのです。

Logic Proには他にもChannel EQやLinear Phase EQといった高性能なEQがありますが、Vintage Tube EQはそれらとは目的が異なります。精密な補正よりも、積極的な音作り、キャラクター付けに向いているEQと言えるでしょう。

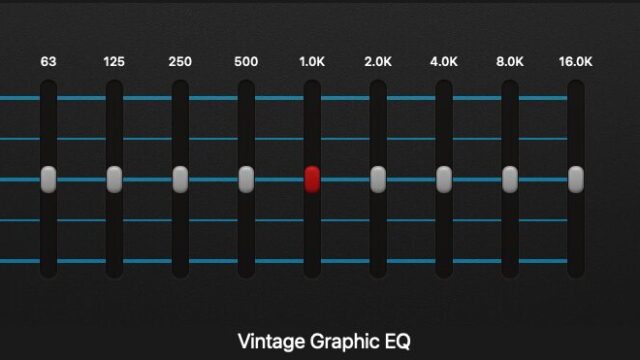

Vintage Tube EQのインターフェース徹底解説

それでは、Vintage Tube EQの具体的な使い方を見ていく前に、まずはインターフェースの各セクションとコントロールについて詳しく解説します。一見、ノブが多くて複雑に見えるかもしれませんが、セクションごとに役割を理解すれば、意外とシンプルです。

(Vintage Tube EQのインターフェース例)

1. Low Frequency セクション

左側にあるのが低域をコントロールするセクションです。

- Boost (ノブ): 選択した低域周波数をブースト(増加)します。

- Atten (ノブ): 選択した低域周波数をアッテネート(減衰)します。

- 周波数セレクター (CPS): ブースト/アッテネートする中心周波数を 20Hz, 30Hz, 60Hz, 100Hz から選択します。”CPS” は “Cycles Per Second” の略で、Hzと同じ意味です。

ポイント: Pultec Trick (ローエンド・トリック)

このセクションの最大の特徴は、BoostとAttenを同時に使うことができる点です。これは「Pultec Trick」や「Low-End Trick」として知られるテクニックで、同じ周波数を選んでBoostとAttenを同時に上げると、ブーストカーブとカットカーブの相互作用により、独特のレゾナンスを持った低域のシェイピングが可能になります。

具体的には、選択した周波数の少し上がブーストされ、少し下がカットされるようなカーブになります。これにより、低域の不要なモコモコ感を抑えつつ、パンチや重心を効果的にコントロールできます。キックやベースに非常に有効なテクニックです。

2. High Frequency セクション

中央にあるのが高域のブーストをコントロールするセクションです。

- Boost (ノブ): 選択した高域周波数をブーストします。

- Bandwidth (ノブ): ブーストする周波数帯域の幅(Q)を調整します。値を小さくするとシャープ(狭い帯域)に、大きくするとブロード(広い帯域)になります。

- 周波数セレクター (KCS): ブーストする中心周波数を 3kHz, 4kHz, 5kHz, 8kHz, 10kHz, 12kHz, 16kHz から選択します。”KCS” は “Kilo Cycles per Second” の略で、kHzと同じ意味です。

このセクションは、サウンドに空気感や明瞭度、輝きを加えるのに役立ちます。Bandwidthノブの調整で、キャラクターを大きく変えることができます。

3. High Frequency Atten セクション

右側にあるのが高域のアッテネート(カット)をコントロールするセクションです。

- Atten (ノブ): 選択した高域周波数をアッテネートします。シェルビングタイプのカーブでカットされます。

- Atten Sel (周波数セレクター): アッテネートを開始する周波数を 5kHz, 10kHz, 20kHz から選択します。

このセクションは、主に高域の耳障りな成分を抑えたり、サウンドを少しダークにしたい場合に使用します。High Frequency Boostと組み合わせて使うこともできます。

4. Output セクション

プラグイン全体の出力レベルやサチュレーションを調整します。

- Output (ノブ): プラグイン全体の出力レベルを調整します。EQ処理によって音量が変化した場合に、元の音量に合わせる(ゲインステージング)ために重要です。

- Drive (ノブ): 真空管回路のサチュレーション(歪み)量を調整します。上げるほど倍音が付加され、サウンドが太く、温かく、アグレッシブになります。かけすぎると歪みが目立つので注意が必要です。

注意点: Driveのかけすぎに注意

DriveノブはVintage Tube EQのサウンドキャラクターを決定づける重要な要素ですが、過度に上げると不自然な歪みが発生し、元のサウンドを損なう可能性があります。特にマスタートラックなどで使用する場合は、 subtle (微妙) な調整を心がけましょう。耳でよく確認しながら、最適な量を見つけることが重要です。

5. その他の機能

- Phase (スイッチ): 位相を反転させます。特定の状況下で位相問題を解決したり、サウンドキャラクターを変化させたりするのに使えます。

- Analyzer (ボタン): EQカーブを視覚的に表示するアナライザーのオン/オフを切り替えます。現在のEQ設定がどのように周波数特性に影響しているかを確認できます。

- Processing (ドロップダウンメニュー): ステレオ処理の方法(Stereo, Left Only, Right Only, Mid Only, Side Only)を選択できます。M/S処理を行いたい場合に便利です。

Vintage Tube EQの基本的な使い方

インターフェースを理解したところで、次は基本的な使い方を見ていきましょう。

1. プラグインのインサート

まず、Vintage Tube EQを使いたいトラックのオーディオエフェクトスロットにインサートします。Logic Proのミキサー画面またはインスペクタから、「EQ」カテゴリ > 「Vintage EQ Collection」>「Vintage Tube EQ」を選択します。

2. 低域の調整 (Low Frequency)

キックやベースなど、低域を調整したい場合に使います。

- 目的の周波数 (20, 30, 60, 100Hz) を選択します。例えば、キックの重心を上げたいなら60Hz、ベースの存在感を足したいなら100Hzあたりが候補になります。

- Boostノブをゆっくり上げて、サウンドの変化を確認します。

- (オプション: Pultec Trick)同じ周波数を選択したまま、Attenノブも上げてみましょう。BoostとAttenのバランスを変えることで、低域のタイトさやパンチ感を調整できます。

- Outputノブで、EQ処理前後の音量差を補正します。

3. 高域の調整 (High Frequency Boost)

ボーカルやシンバル、アコースティックギターなど、高域に明瞭度や空気感を加えたい場合に使います。

- 目的の周波数 (3k, 4k, 5k, 8k, 10k, 12k, 16kHz) を選択します。ボーカルの明瞭度なら5-8kHz、空気感なら10-16kHzあたりが目安です。

- Boostノブを上げていきます。

- Bandwidthノブを調整して、ブーストする帯域の広さを決めます。狭くするとピンポイントで強調され、広くするとより自然な持ち上がり方になります。

- Outputノブで音量を補正します。

4. 高域の調整 (High Frequency Atten)

高域が耳障りな場合や、サウンド全体を少し落ち着かせたい場合に使います。

- カットしたい周波数帯 (5k, 10k, 20kHz) をAtten Selで選択します。

- Attenノブを上げて、高域をカットしていきます。

- Outputノブで音量を補正します。

5. DriveとOutputの調整

EQ設定がある程度決まったら、Driveノブでサチュレーションを加えてみましょう。

- Driveノブを少しずつ上げて、サウンドに温かみや太さが加わるのを確認します。歪みが気にならない範囲で調整するのがコツです。

- Driveを上げた分、全体の音量が大きくなることが多いので、必ずOutputノブで最終的な音量を調整し、バイパス時と同じくらいの音量になるようにします(ゲインステージング)。

メモ: ゲインステージングの重要性

EQやコンプレッサーなどのエフェクトを使う際、処理によって音量が変化することがよくあります。音量が大きい方が良く聴こえてしまう「ラウドネス効果」に惑わされず、エフェクトのオン/オフを切り替えても音量がほぼ同じになるようにOutputノブで調整することが、適切な判断を下すために非常に重要です。これをゲインステージングと呼びます。

サウンドメイクのヒントと応用テクニック

基本的な使い方がわかったところで、さらに一歩進んで、具体的なサウンドメイクのヒントや応用テクニックを見ていきましょう。

使用例: 温かみと存在感をプラスする (ボーカル、アコギなど)

Vintage Tube EQは、サウンドにアナログ的な温かみを加えるのに最適です。

- 低域: 100Hzあたりを少しだけBoostし、サウンドにボディ感を与えます。必要であればAttenも少し加えて、低域の輪郭を調整します。

- 高域: 10kHzや12kHzをブロードなBandwidthで少しBoostし、空気感や艶を加えます。

- Drive: Driveノブを少し上げて、真空管サチュレーションによる豊かな倍音を付加します。これにより、サウンドが前に出てくるような存在感が生まれます。

ボーカルやアコースティックギター、ピアノなど、自然な温かみや存在感が欲しいパートに試してみてください。

使用例: ドラムにパンチと輝きを与える

ドラムトラック、特にキックやスネア、ドラムバス全体にVintage Tube EQを使うと、非常に効果的です。

- キック:

- 60Hzまたは100Hzを選択し、BoostとAttenを同時に使う「Pultec Trick」で、重心を下げつつ不要な膨らみをカットし、タイトでパンチのあるサウンドを作ります。

- 3kHzや4kHzをシャープなBandwidthで少しBoostすると、アタック感が強調されます。

- スネア:

- 100HzあたりをBoost/Attenで調整し、胴鳴りの太さをコントロールします。

- 5kHzや8kHzをBoostして、スナッピーの抜けやアタックを強調します。

- ドラムバス/オーバーヘッド:

- 10kHz以上をブロードにBoostして、シンバル類に輝きと空気感を与えます。

- 必要であれば、5kHzや10kHzのAttenで耳障りな成分を抑えます。

- Driveを少し加えることで、ドラム全体に一体感とアナログテープのようなサチュレーション感を与えることができます。

使用例: ベースの輪郭と存在感をコントロール

ベースは楽曲の土台となる重要なパートです。Vintage Tube EQで的確に処理しましょう。

- 低域: 60Hzや100HzをBoost/Atten (Pultec Trick) して、ベースラインの存在感と他の低音楽器との棲み分けを調整します。

- 中高域: ベースのキャラクターによっては、3kHzや5kHzあたりを少しBoostすると、弦のアタック感や輪郭がはっきりし、ミックスの中で埋もれにくくなります。

- Drive: Driveを少し加えると、ベースに太さと歪み感が加わり、ロックやファンクなどのジャンルでは特に効果的です。

使用例: マスタートラックでの活用

Vintage Tube EQは、マスタートラックやバス全体に対して、全体の質感調整や「アナログの魔法」を加える目的で使われることもあります。

- ごく僅かなEQ調整: 低域 (30Hzや60Hz) や高域 (12kHzや16kHz) をほんの少し (0.5dB〜1dB程度) Boost/Attenすることで、全体のバランスを整え、空気感を加えます。

- Driveによるサチュレーション: Driveを微妙に加えることで、トラック全体にアナログテープやコンソールを通したような一体感と温かみを与えることができます。かけすぎは禁物です。

- M/S処理: ProcessingモードをMid OnlyやSide Onlyに設定し、センター成分とサイド成分に対して個別にEQ処理を行う高度なテクニックもあります。例えば、サイド成分の低域を少しカットしてセンターをすっきりさせたり、サイド成分の高域をブーストして広がりを出したりします。

注意点: マスタリングでの使用

マスタートラックでEQを使用する場合、非常に繊細な調整が求められます。大胆なEQカーブは避け、わずかな変化で効果を得るように心がけましょう。また、必ずA/B比較(エフェクトのオン/オフ比較)を行い、意図した効果が得られているか、副作用がないかを確認することが重要です。ゲインステージングも忘れずに行いましょう。

他のLogic Pro EQとの比較と使い分け

Logic Proには他にも優れたEQプラグインがありますが、Vintage Tube EQはどのように使い分けるべきでしょうか?

Channel EQとの比較

Channel EQは、Logic Proで最も標準的で多機能なEQです。グラフィカルなインターフェースで、複数のバンドを持ち、Q(帯域幅)やフィルタータイプ(ピーキング、シェルビング、ハイパス、ローパスなど)を自由に設定できます。

- 使い分け:

- Channel EQ: 精密な補正、不要な周波数のカット、外科的なEQ処理に向いています。アナライザー機能も充実しており、問題点の特定に役立ちます。

- Vintage Tube EQ: 音楽的なキャラクター付け、温かみやパンチの付加、積極的なサウンドメイクに向いています。操作はシンプルですが、独特のカーブとサチュレーションが魅力です。

多くの場合、まずChannel EQで不要な帯域をカットしたり基本的なバランスを整え、その後にVintage Tube EQでキャラクターを付加する、といった使い方が効果的です。

参考: Logic Pro ユーザーガイド – Channel EQ

Linear Phase EQとの比較

Linear Phase EQは、EQ処理による位相のずれ(フェイズシフト)を発生させない特殊なEQです。位相ずれはサウンドに微妙な変化(良くも悪くも)をもたらすことがありますが、Linear Phase EQはそれを回避できます。

- 使い分け:

- Linear Phase EQ: 位相ずれを極力避けたいマスタリング工程や、複数のマイクで収録した音源(ドラムなど)の位相干渉を避けたい場合に特に有効です。ただし、CPU負荷が高く、プリリンギングと呼ばれる微小なノイズが発生する可能性があります。

- Vintage Tube EQ: 位相の変化も含めて、そのアナログライクなサウンドキャラクターを積極的に利用したい場合に使います。CPU負荷は比較的軽いです。

ほとんどのミキシング作業では、位相の変化は必ずしも悪ではなく、むしろ音楽的な響きに寄与することもあります。そのため、通常はChannel EQやVintage Tube EQを使い、位相がシビアな問題となる場合にLinear Phase EQを検討するのが一般的です。

参考: Logic Pro ユーザーガイド – Linear Phase EQ

Vintage Tube EQを使う上での注意点とTips

最後に、Vintage Tube EQをより効果的に使うための注意点とTipsをまとめます。

注意点: ブーストのしすぎに注意

Vintage Tube EQのブーストは非常に音楽的で気持ちが良いですが、むやみにブーストしすぎると、他の楽器とのバランスが崩れたり、ヘッドルーム(音量の余裕)がなくなり、後の工程(マスタリングなど)で問題が発生する可能性があります。カット(Atten)も活用し、全体のバランスを常に意識しましょう。

ポイント: まずはプリセットを試してみる

Vintage Tube EQには、様々な楽器や状況に合わせたプリセットが用意されています。まずはこれらのプリセットを試してみて、どのような設定がどのようなサウンド変化をもたらすのかを掴むのがおすすめです。プリセットを元に微調整していくのも良い方法です。

メモ: アナライザーの活用

インターフェース内の「Analyzer」ボタンをオンにすると、EQカーブと周波数スペクトラムが表示されます。これは、自分がどの周波数帯域をどれくらい変化させているのかを視覚的に確認するのに役立ちます。ただし、最終的な判断は必ず自分の耳で行うことが重要です。アナライザーはあくまで補助として使いましょう。

ポイント: 微妙なDriveが効果的

前述の通り、Driveノブはサウンドに大きな影響を与えますが、必ずしも大きく上げる必要はありません。ほんの少しDriveを加えるだけでも、真空管やトランスフォーマーを通したような質感やまとまり感を得られます。特にミックスバスやマスターでは、 subtle な調整を試してみてください。

まとめ: Vintage Tube EQでサウンドを彩ろう!

今回は、Logic Proの標準プラグインでありながら、伝説的なアナログEQの魂を受け継ぐ「Vintage Tube EQ」について、その特徴から具体的な使い方、応用テクニックまで詳しく解説してきました。

Vintage Tube EQは、単なる周波数調整ツールではなく、サウンドに温かみ、パンチ、艶、そして音楽的なキャラクターを与えるための強力な武器です。特に、Pultec EQP-1A譲りのユニークなLow Frequencyセクション(Boost/Atten同時使用)や、音楽的なHigh Frequency Boost、そして真空管サチュレーションを加えるDriveノブは、他のEQにはない大きな魅力です。

Vintage Tube EQのポイントまとめ

- 伝説のPultec EQP-1Aをモデリングした音楽的なEQ。

- 通すだけで温かみや倍音が付加される真空管/トランスフォーマーサウンド。

- Low FrequencyのBoost/Atten同時使用(Pultec Trick)で低域を強力にシェイプ。

- 音楽的なHigh Frequency Boostで空気感や輝きを追加。

- Driveノブでサチュレーションをコントロールし、太さや存在感をプラス。

- ボーカル、ドラム、ベース、ギター、そしてマスターまで幅広く活用可能。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、この記事で紹介した使い方やヒントを参考に、ぜひ積極的にVintage Tube EQをあなたの音楽制作に取り入れてみてください。色々なトラックにインサートし、ノブを回してサウンドの変化を耳で確かめるのが、上達への一番の近道です。

きっと、あなたの楽曲がこれまで以上に生き生きと、魅力的に響き始めるはずです。 Vintage Tube EQを使いこなして、ワンランク上のサウンドを目指しましょう!

この記事が、あなたのDTMライフの一助となれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました!