はじめに:Vintage Console EQとは?

こんにちは!音楽制作の世界に足を踏み入れた皆さん、そしてLogic Proを愛用するすべてのクリエイターへ。DTMが主流となった現代においても、温かみのある「アナログサウンド」への憧憬は絶えません。ミックスやマスタリングで、あの独特の質感、パンチ、空気感を再現したいと考えたことはありませんか?

そんな願いを叶える強力なツールが、実はLogic Proに標準で搭載されています。それが今回ご紹介する「Vintage Console EQ」コレクションです。

Vintage Console EQは、単なるイコライザーではありません。歴史に名を刻む伝説的なアナログコンソールのEQセクションを忠実にモデリングした、3種類のプラグイン群(Vintage EQ Graphic, Vintage Tube EQ, Vintage Console EQ)の総称です。これらは、周波数特性を調整するだけでなく、アナログ機器特有のサチュレーション(歪み)や位相の変化をも再現し、デジタルサウンドに生命感と音楽的な響きを与えてくれます。

Vintage Console EQコレクションに含まれる3つのプラグイン

- Vintage EQ Graphic: API 560 グラフィックEQをモデリング

- Vintage Tube EQ: Pultec EQP-1A と MEQ-5 を組み合わせたチューブEQをモデリング

- Vintage Console EQ: Neve 1073 / 1081 コンソールEQをモデリング

なぜ今、アナログサウンドなのでしょうか?デジタル技術はクリアで正確なサウンドを実現しましたが、時として「冷たい」「硬い」と感じられることもあります。一方、アナログ機器は、その回路設計や部品の特性から、信号を通すだけで微細な歪みや倍音が付加され、それが結果的にサウンドに「太さ」「温かみ」「まとまり」といった音楽的な魅力を与えるのです。Vintage Console EQは、このアナログマジックをLogic Pro上で手軽に再現するための鍵となります。

この記事では、Vintage Console EQの各モデルの特徴から基本的な使い方、そして実践的なサウンドメイク・テクニックまで、徹底的に解説していきます。Logic Pro純正プラグインの底力を引き出し、あなたの楽曲を一段上のレベルへ引き上げましょう!

参考情報として、Apple公式のLogic Proエフェクトガイドも参照すると理解が深まります。

Logic Proエフェクト – Vintage EQ Collection

Vintage Console EQの3つのモデル解説

Vintage Console EQコレクションは、それぞれ異なる時代の象徴的なアナログEQをモデリングした3つの個性的なプラグインで構成されています。それぞれの特徴と得意分野を理解することが、効果的に使いこなすための第一歩です。

Vintage EQ Graphic (API 560モデル)

特徴:

- 10バンドのグラフィックEQ

- 各バンドの周波数ポイントは固定

- Proportional Q(プロポーショナルQ): ブースト/カット量が大きいほどQ(バンド幅)が狭くなる特性

- API 560の実機同様、ステップ式のゲイン調整 (+/- 12dB)

- APIコンソールの持つパンチのあるタイトなサウンドを再現

Vintage EQ Graphicは、アメリカンコンソールの代名詞であるAPIのグラフィックEQ「API 560」をモデリングしています。グラフィックEQは、スライダーで直感的に周波数特性を調整できるのが魅力です。

特筆すべきは「Proportional Q」です。これは、ゲインの増減量が大きいほどフィルターのQ(影響を与える周波数範囲の鋭さ)が自動的に狭くなる(シャープになる)という特性です。これにより、大胆なブーストやカットを行っても、隣接する帯域への影響を最小限に抑え、ピンポイントで狙ったサウンドメイクが可能になります。例えば、キックのアタック感を強調したり、スネアの不要な胴鳴りをカットしたりする際に非常に有効です。

サウンドキャラクターは、クリアでありながらもパンチがあり、タイトで前に出てくる印象です。特にドラムやパーカッション、ロック系のギターやベースなど、アタック感やリズムのキレを重視したいパートに適しています。

メモ: API 560について

API (Automated Processes, Inc.) は、1960年代後半に設立されたアメリカの音響機器メーカーです。APIコンソールは、その力強くパンチのあるサウンドで知られ、ロックやポップスを中心に数多くの名盤で使用されてきました。API 560は、API独自の「2520オペアンプ」を使用したディスクリート回路を持ち、その独特のサウンドキャラクターに貢献しています。

得意な楽器・用途例:

- キックドラムの不要な低域カットとアタック強調

- スネアドラムの胴鳴りカットやスナッピーの調整

- タムのアタック感調整

- エレキギターのミッドレンジの調整(前に出す、不要な部分をカット)

- ベースギターのアタック感、弦の響きの調整

- 問題のある周波数帯域のピンポイントなカット

Vintage Tube EQ (Pultec EQP-1A / MEQ-5モデル)

特徴:

- 伝説的なパッシブEQ、Pultec EQP-1AとMEQ-5を組み合わせたモデル

- 真空管回路とトランスフォーマーによる温かく音楽的なサウンド

- Low Frequencyセクション: 低域のブーストとアッテネート(カット)を同時に行える独特の仕様

- High Frequencyセクション: 高域のブーストとアッテネート、バンド幅(Bandwidth)調整が可能

- Mid Frequencyセクション: 中域のディップ(カット)またはピーク(ブースト)が可能

- 独特のEQカーブによる自然で滑らかな音質変化

Vintage Tube EQは、レコーディングスタジオの定番中の定番であるPultec EQをモデリングしています。Pultec EQはパッシブ回路(増幅素子を使わない回路)と真空管によるゲインステージを組み合わせたユニークな設計で、その音楽的で魔法のようなサウンドは多くのエンジニアに愛され続けています。

最大の特徴は、Low Frequencyセクションで同じ周波数を同時にブースト(Boost)とアッテネート(Atten)できる点です。これは一見矛盾しているように思えますが、ブーストとカットのカーブが異なるため、結果として特定の低域(例えば60Hz)をブーストしつつ、その少し上の不要な低中域(100Hzあたり)をカットするような、独特で非常に音楽的な効果を生み出します。これにより、低域にパワーと明瞭さを両立させることが可能です。

高域も同様に、ブーストとアッテネート、さらにバンド幅(Q)の調整が可能で、シルキーで空気感のある高域を作り出すのに役立ちます。中域セクションは、ボーカルの存在感を調整したり、不要な響きを抑えたりするのに便利です。

サウンドキャラクターは、非常に温かく、太く、滑らか。通すだけでもサウンドに艶と深みが増すと言われています。ボーカル、ベース、アコースティック楽器、そしてマスタートラック全体の質感調整に最適です。

メモ: Pultec EQP-1Aについて

Pultec EQP-1Aは、1950年代にPulse Techniques社によって開発されたプログラムイコライザーです。パッシブフィルター回路と真空管アンプを組み合わせた設計は当時画期的であり、その音楽的なサウンドは今日でも高く評価されています。特に低域の「Boost & Atten」トリックは有名で、多くのプラグインで再現されています。

得意な楽器・用途例:

- ボーカルに温かみと空気感を加える

- ベースギターの低域を太く、かつクリアにする (Boost/Attenトリック)

- アコースティックギターの胴鳴りを豊かにする

- ピアノの響きをリッチにする

- ドラムバスやミックスバス全体にアナログ的な温かみとまとまりを与える

- マスタートラックでの最終的なトーンシェイピング

Vintage Console EQ (Neve 1073 / 1081モデル)

特徴:

- ブリティッシュコンソールの代表格、Neve 1073および1081のEQセクションをモデリング

- クラスAディスクリート回路とインダクタ(コイル)を使用したEQ設計

- シルキーでスムーズな高域と、力強く音楽的な中低域

- 周波数ポイントは固定またはステップ式

- High Pass Filter(ハイパスフィルター)搭載

- インプット/アウトプットトランスによる独特の倍音付加とサチュレーション

Vintage Console EQは、多くのエンジニアにとって「聖杯」とも言えるNeveコンソールのEQサウンドを再現します。特にNeve 1073は、そのプリアンプ部とEQ部が一体となった設計で、通すだけでサウンドが太く、音楽的になると評され、ボーカルやドラム録音の定番となっています。

このEQの魅力は、非常に音楽的で扱いやすいEQカーブにあります。特に高域のシェルビングEQは「シルキー」と形容され、ブーストしても耳に痛くならず、サウンドに美しい輝きを与えます。中域のピーキングEQはQが比較的広めで、大胆なブースト/カットでも自然な結果が得やすく、楽器の存在感を力強くコントロールできます。低域も同様に、パワフルでありながら音楽的なブースト/カットが可能です。

また、Neveサウンドの特徴であるインダクタを用いたEQ回路とトランスフォーマーは、独特の倍音を付加し、サウンドに密度と立体感を与えます。Driveコントロールを上げることで、このサチュレーション効果を積極的に利用することもできます。

サウンドキャラクターは、温かく、太く、パンチがありながらも非常にスムーズ。どんなソースにもマッチしやすい万能性を持ちますが、特にボーカル、ドラム、ギター、ベースなど、楽曲の核となるパートに存在感と音楽的な魅力を加えたい場合に威力を発揮します。

メモ: Neve 1073について

Neve 1073は、1970年にRupert Neve氏によって設計されたマイクプリアンプ/EQモジュールです。クラスAディスクリート回路、Marinairトランス、インダクタEQといった要素が組み合わさり、その豊かで音楽的なサウンドを生み出しています。数多くの歴史的名盤で使われ、現在でも多くのクローン製品やプラグインが存在する、まさに伝説的な機材です。

得意な楽器・用途例:

- ボーカルに存在感とシルキーな輝きを与える

- キックドラムやスネアドラムに太さとパンチを加える

- エレキギターのサウンドをファットで抜けの良い音にする

- ベースギターに力強さと温かみを与える

- ドラムバスやミックスバスにアナログコンソールを通したような一体感を出す

- 様々な楽器の基本的なトーンシェイピング

これら3つのモデルは、それぞれ異なる設計思想とサウンドキャラクターを持っています。ソース(音源)に合わせて適切なモデルを選択し、その特性を活かすことが、Vintage Console EQを最大限に活用する鍵となります。

基本的な使い方とパラメータ解説

Vintage Console EQコレクションの3つのプラグインは、それぞれ固有のパラメータを持ちますが、共通する基本的な操作や概念も存在します。ここでは、共通パラメータと各モデル固有の主要パラメータについて解説します。

各モデル共通のパラメータ

共通パラメータ:

- Input Gain (インプットゲイン): プラグインに入力される信号レベルを調整します。Driveの効果をコントロールする上で重要です。

- Output Gain (アウトプットゲイン): プラグインから出力される信号レベルを調整します。EQ処理による音量変化を補正し、後段のプラグインへの適切なレベルを送ります。

- Drive (ドライブ): アナログ回路のサチュレーション(歪み)量を調整します。上げるほど倍音が付加され、サウンドが太く、温かく、歪んだキャラクターになります。モデルごとに歪みの質感が異なります。

- Phase (フェイズ): 位相を反転させます。マルチマイク録音時の位相問題を補正したり、意図的にサウンドキャラクターを変化させたりする際に使用します。

- Output Model (アウトプットモデル): (Vintage Tube EQとVintage Console EQのみ) モデリングされたアウトプット回路(トランスや真空管など)の種類を選択します。サウンドの微妙なニュアンスやサチュレーション特性が変化します。

- EQ On/Off: EQセクションのみをバイパスします。DriveやOutput Modelによるサチュレーション効果だけを利用したい場合に便利です。

ポイント: Driveコントロールの活用

DriveはVintage Console EQのアナログ感を演出する上で非常に重要なパラメータです。単に歪ませるだけでなく、適度な量を加えることで、サウンドに密度、温かみ、まとまりを与えることができます。Input Gainと組み合わせて、サチュレーションの「かかり具合」を調整するのがコツです。Input Gainを上げてDriveを絞るのと、Input Gainを下げてDriveを上げるのでは、異なる結果が得られます。

注意点: レベル管理

EQでブーストしたり、Driveを上げたりすると、信号レベルが大きくなります。Output Gainを使って、プラグイン通過後のレベルが元のレベルと同程度になるように調整する「ゲインステージング」を意識しましょう。これにより、後段のプラグインが過大入力になるのを防ぎ、ミックス全体のバランスを保ちやすくなります。

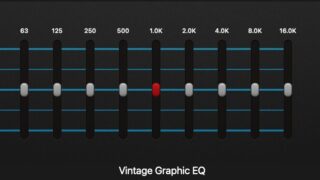

Vintage EQ Graphic パラメータ詳細

Vintage EQ Graphicのインターフェースは非常にシンプルです。

- 10個の周波数バンドスライダー: 31Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz の各周波数ポイントに対応するスライダーです。

- スライダー操作: 上下にドラッグすることで、各バンドを最大 +/- 12dB の範囲でブーストまたはカットします。ステップ式(段階的)にゲインが変化します。

- Proportional Q: 前述の通り、ブースト/カット量が大きいほどQが狭くなる特性は自動的に適用されます。

直感的な操作で、素早く大胆なサウンドシェイピングが可能です。

Vintage Tube EQ パラメータ詳細

Vintage Tube EQは、Pultecスタイルの独特なパラメータ構成を持っています。

- Low Frequency セクション:

- Frequency Selector (20, 30, 60, 100 Hz): 低域のブースト/カットの中心周波数を選択します。

- Boost ノブ (0-10): 選択した周波数をブーストします。

- Atten ノブ (0-10): 選択した周波数をアッテネート(カット)します。BoostとAttenを同時に使うことで独特のカーブを作り出せます。

- High Frequency セクション:

- Frequency Selector (3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 kHz): 高域ブーストの中心周波数を選択します。

- Boost ノブ (0-10): 選択した周波数をブーストします。

- Bandwidth ノブ (Sharp – Broad): 高域ブーストのQ(バンド幅)を調整します。Sharpにすると狭く、Broadにすると広くなります。

- Atten Frequency Selector (5, 10, 20 kHz): 高域カット(シェルビング)の周波数を選択します。

- Atten ノブ (0-10): 選択した周波数以上をアッテネート(カット)します。

- Mid Frequency セクション (MEQ-5相当):

- Low-Mid Peak Frequency (200, 300, 500, 700, 1000 Hz): 低中域ブーストの中心周波数を選択します。

- Peak ノブ (0-10): 選択した低中域をブーストします。

- Dip Frequency (200, 300, 500, 700, 1000 Hz, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7 kHz): 中域カットの中心周波数を選択します。

- Dip ノブ (0-10): 選択した中域をカットします。

- High-Mid Peak Frequency (1.5, 2, 3, 4, 5 kHz): 高中域ブーストの中心周波数を選択します。

- Peak ノブ (0-10): 選択した高中域をブーストします。

パラメータ名は独特ですが、「音楽的に効く」ポイントが予め選ばれているため、数値を追い込むというよりは、耳で聴きながら最適なポイントを探る使い方が適しています。

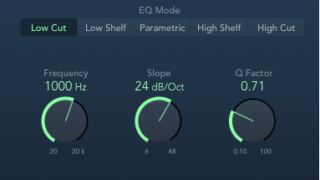

Vintage Console EQ パラメータ詳細

Vintage Console EQは、Neveスタイルのクラシックなレイアウトを踏襲しています。

- High Pass Filter (ハイパスフィルター):

- Frequency Selector (Off, 50, 80, 160, 300 Hz): カットオフ周波数を選択します。不要な低域をカットするのに使います。

- ノブ: フィルターのON/OFFスイッチも兼ねています(一番左でOFF)。

- Low EQ セクション:

- Frequency Selector (35, 60, 110, 220 Hz): 低域EQの中心周波数を選択します。

- Gain ノブ (+/- 約16dB): 選択した周波数をブースト/カットします。

- Shape ボタン (Shelf/Peak): EQカーブをシェルビングまたはピーキングに切り替えます。(周波数によっては固定)

- Mid EQ セクション:

- Frequency Selector (0.36, 0.7, 1.6, 3.2, 4.8, 7.2 kHz): 中域EQの中心周波数を選択します。

- Gain ノブ (+/- 約18dB): 選択した周波数をブースト/カットします。

- Hi-Q ボタン: ONにするとQが狭くなり、よりシャープなEQカーブになります。

- High EQ セクション:

- Frequency Selector (10, 12, 16 kHz): 高域EQの中心周波数を選択します。(モデルによっては周波数固定の場合あり)

- Gain ノブ (+/- 約16dB): 選択した周波数をブースト/カットします。

- Shape ボタン (Shelf/Peak): EQカーブをシェルビングまたはピーキングに切り替えます。(周波数によっては固定)

周波数ポイントがステップ式で、ゲインノブも連続可変ではない(クリック感がある)のが特徴です。これにより、再現性の高い調整が可能であり、また「音楽的に美味しいポイント」に素早くアクセスできるようになっています。

これらのパラメータを理解し、各モデルの特性と組み合わせることで、Vintage Console EQは非常に多彩なサウンドメイクを可能にします。最初は戸惑うかもしれませんが、積極的に触って音の変化を耳で確認することが上達への近道です。

実践!サウンドメイク・テクニック

理論を学んだら、次は実践です!ここでは、Vintage Console EQコレクションを具体的な楽器パートに適用し、アナログライクな質感や音楽的な効果を得るためのテクニックをいくつかご紹介します。

ドラムへの適用例

ドラムは楽曲の土台であり、アナログEQの恩恵を受けやすいパートの一つです。

キックドラム:

- パンチとアタックを強調したい場合 (Vintage EQ Graphic):

- 63Hzあたりを少しブーストして重心を下げつつ、不要な低域(31Hzなど)をカット。

- アタック感を司る2kHz〜4kHzあたりをピンポイントでブースト。Proportional Qが効いて、他の帯域への影響を抑えつつシャープに強調できます。

- 500Hzあたりに「箱鳴り感」があれば、少しカットしてタイトにします。

- 太さと温かみを加えたい場合 (Vintage Console EQ):

- Low EQで60Hzまたは110Hzをシェルビングでブーストし、力強い低域を作ります。

- High Pass Filterで不要な超低域(50Hz以下など)をカットして、低域を整理します。

- Driveを少し上げて、サチュレーションによる密度感を加えます。

スネアドラム:

- 抜けと明るさを調整したい場合 (Vintage Console EQ):

- High EQで10kHzや12kHzをシェルビングでブーストし、シルキーな明るさを加えます。上げすぎても耳に痛くなりにくいのがNeve系の特徴です。

- Mid EQで存在感を調整。700Hz〜1.6kHzあたりを調整して胴鳴りやアタック感をコントロール。Hi-Qを使ってシャープに調整することも可能です。

- Low EQで220Hzあたりを少しカットまたはブーストして、太さを調整します。

- アタックとスナッピーを強調したい場合 (Vintage EQ Graphic):

- 2kHz〜4kHzでアタック感を、8kHzあたりでスナッピーの「シャリ感」を調整します。

- 不要な胴鳴り(250Hz〜500Hzあたり)をピンポイントでカットします。

オーバーヘッド / ドラムバス:

- 全体の空気感とまとまりを出したい場合 (Vintage Tube EQ):

- High Frequencyで10kHzや12kHzをBroadなBandwidthで軽くブーストし、シンバル類に自然な輝きと空気感を加えます。

- Low Frequencyで軽くブースト/アッテンを行い、全体の低域に温かみとまとまりを与えます。

- Output Modelを切り替えて、好みの質感を探るのも良いでしょう。

- コンソールを通したような一体感が欲しい場合 (Vintage Console EQ):

- High EQをシェルビングで軽くブーストし、全体に明るさを加えます。

- Driveをわずかに上げて、軽いサチュレーションによるグルーヴ感を付加します。

- High Pass Filterで不要な低域を整理します。

ベースへの適用例

ベースは低域の要。Vintage Console EQで存在感と音楽的な響きを与えましょう。

ベースギター:

- 低域の補強と輪郭を両立させたい場合 (Vintage Tube EQ):

- Low FrequencyのBoost/Attenトリックを活用。例えば60HzをBoostしつつ、同じ60HzをAttenすることで、60Hzは持ち上がりつつ、その少し上の100Hz〜200Hzあたりのモコモコ感が抑えられ、太いのにクリアな低域を実現できます。

- Mid FrequencyのDipを使って、他の楽器とぶつかる中域(300Hz〜700Hzあたり)を少しカットして、ミックス内での収まりを良くします。

- ミッドの存在感と力強さが欲しい場合 (Vintage Console EQ):

- Mid EQでベースラインの芯となる帯域(700Hz〜1.6kHzあたり)をブーストし、アンサンブルの中で抜けてくるサウンドを作ります。

- Low EQで低域の重心を調整。シェルビングで太さを、ピーキングで特定の響きをコントロールします。

- Driveを加えて、歪みによる存在感を付加するのも効果的です。

- アタック感や弦のニュアンスを出したい場合 (Vintage EQ Graphic):

- 1kHz〜4kHzあたりを調整して、ピッキングのアタック感やフレットノイズをコントロールします。

- 不要な低域の膨らみをカットして、サウンドを引き締めます。

ボーカルへの適用例

ボーカルは楽曲の顔。Vintage Console EQで感情豊かな表現をサポートします。

ボーカル:

- シルキーな高域と存在感が欲しい場合 (Vintage Console EQ):

- High EQで10kHzや12kHzをシェルビングでブースト。Neve特有の滑らかな高域が、ボーカルに輝きと抜けを与えます。

- Mid EQで声の芯となる帯域(1.6kHz〜4.8kHzあたり)を調整し、存在感をコントロールします。Hi-Qでピンポイントに調整も可能です。

- Low EQで声の太さ(110Hz〜220Hzあたり)を調整したり、High Pass Filterで不要な低域ノイズをカットします。

- Driveを少し加えると、声に密度と温かみが増します。

- 温かみと空気感が欲しい場合 (Vintage Tube EQ):

- High Frequencyで10kHz以上をBroadなBandwidthで軽くブーストし、エアリーな質感を出します。

- Low Frequencyで100Hzあたりを軽くブースト/アッテンし、声に自然な太さと温かみを加えます。

- Mid FrequencyのDipで、鼻にかかるような響きや耳障りなピーク(1kHz〜4kHzあたり)を抑えます。

- 問題のある響きをピンポイントで抑えたい場合 (Vintage EQ Graphic):

- 特定の周波数(部屋鳴りやマイクの癖など)が気になる場合に、該当するバンドのスライダーをカットします。Proportional Qにより、他の帯域への影響を少なく抑えられます。

マスタートラックへの適用例

マスタートラック(ステレオアウト)に軽くかけることで、ミックス全体にアナログの質感を加えることも可能です。

マスタートラック / ミックスバス:

- 全体のトーン調整とアナログ的な温かみ (Vintage Tube EQ):

- ごくわずかな(0.5〜1dB程度)のブースト/カットで全体のバランスを整えます。

- Low Frequencyで低域にまとまりを、High Frequency (Broad Bandwidth) で空気感を加えます。

- 通すだけでも真空管とトランスの質感が加わります。 Output Modelを試してみましょう。

- アナログコンソールを通したような一体感 (Vintage Console EQ):

- High EQをシェルビングでほんの少し(0.5dB程度)ブーストして、全体に輝きを加えます。

- Driveをほんのわずか(目盛り1〜2程度)上げて、軽いサチュレーションによる一体感と密度感を狙います。

- High Pass Filterで30Hzあたりをカットし、不要な超低域を整理します。

ポイント: やりすぎに注意!

特にマスタートラックでの使用は、効果がミックス全体に及ぶため、非常に繊細な調整が求められます。大胆なEQ処理は避け、あくまで全体の質感を整える程度に留めるのが良いでしょう。A/B比較(バイパスして元の音と比較)を頻繁に行い、客観的に判断することが重要です。

これらの例はあくまで出発点です。楽器の特性、録音状態、楽曲のジャンルによって最適な設定は異なります。重要なのは、各モデルのサウンドキャラクターを理解し、耳で判断しながら試行錯誤することです。Vintage Console EQを使いこなして、あなただけのサウンドを追求してください。

Vintage Console EQを使うメリット・デメリット

Logic Pro純正のVintage Console EQは非常に強力なツールですが、万能ではありません。そのメリットとデメリットを理解しておくことで、より効果的に活用することができます。

メリット

- 手軽にアナログライクなサウンドが得られるこれが最大のメリットでしょう。複雑な設定なしに、伝説的なアナログEQの持つ温かみ、太さ、パンチ、そして音楽的な倍音といった「アナログの質感」をデジタル環境で再現できます。プラグインをインサートし、少し調整するだけで、サウンドが見違えるように変わることも少なくありません。

- CPU負荷が比較的軽いLogic Proの純正プラグインであるため、最適化が進んでおり、CPU負荷はサードパーティ製の高度なモデリングプラグインと比較して一般的に軽めです。多くのトラックにインサートしても、システムへの負担を抑えやすいのは大きな利点です。

- Logic Proユーザーなら追加費用なしLogic Pro X以降のバージョンであれば、標準で搭載されています。高価なサードパーティ製プラグインを購入することなく、高品質なアナログモデリングEQをすぐに利用できるのは非常に魅力的です。

- 独特の倍音付加による音楽的な効果単なる周波数調整だけでなく、Driveコントロールや各モデル固有の回路シミュレーションにより、音楽的なサチュレーション(倍音)が付加されます。これがサウンドに密度、まとまり、存在感を与え、デジタル特有の硬さを和らげる効果があります。

- 直感的で音楽的な操作性特にVintage Tube EQやVintage Console EQは、周波数ポイントが固定またはステップ式になっており、「音楽的に美味しいポイント」に素早くアクセスできるよう設計されています。数値を細かく追い込むよりも、耳で聴きながら感覚的に操作するのに適しています。

デメリット

- パラメータの自由度はデジタルEQに劣る周波数ポイントが固定されていたり、Q(バンド幅)の調整が限定的であったりするため、Logic Pro標準のChannel EQのようなモダンなデジタルEQと比較すると、ピンポイントでの精密な調整には限界があります。特定の不要な響きをシャープにカットしたい場合などは、Channel EQの方が適している場面もあります。

- 実機のエミュレーションであり、完全に同じではない非常に高いレベルでモデリングされていますが、あくまでソフトウェアによるエミュレーションです。実機の持つ個体差、経年変化、電源環境による微妙なニュアンスまですべてを再現しているわけではありません。しかし、実用上は十分すぎるほどのクオリティを持っていると言えるでしょう。

- モデルごとの特性を理解する必要がある3つのモデルはそれぞれサウンドキャラクターや操作性が大きく異なります。それぞれの元となった実機の特性や得意分野を理解せずに使うと、意図した効果が得られなかったり、逆効果になったりする可能性もあります。使いこなすには、ある程度の知識と経験が必要です。

- グラフィカルな表示がないChannel EQのような周波数アナライザーやEQカーブの視覚的な表示はありません。そのため、完全に耳だけを頼りに調整する必要があります。これはメリットでもありますが、初心者にとっては少しハードルが高いと感じるかもしれません。

ポイント: 適材適所で使い分ける

Vintage Console EQは魔法の杖ではありません。精密な外科的EQ処理にはChannel EQを、音楽的な色付けやアナログの質感を加えたい場合にはVintage Console EQを、というように目的に応じてEQプラグインを使い分けることが重要です。両者を組み合わせることで、それぞれの長所を活かしたサウンドメイクが可能になります。

メリットとデメリットを理解した上で、Vintage Console EQの持つ音楽的な魅力を最大限に引き出しましょう。

他のEQプラグインとの比較

Vintage Console EQの立ち位置をより明確にするために、Logic Pro標準の「Channel EQ」や、市場に存在するサードパーティ製のアナログモデリングEQと比較してみましょう。

Channel EQ (Logic Pro標準) との違い

Channel EQは、Logic Proのトラックにデフォルトでインサートされている、非常に高機能でクリーンなデジタルEQです。

Channel EQの特徴:

- クリーンで透明なサウンド: 原音のキャラクターを極力変えずに周波数特性のみを調整します。色付けはほとんどありません。

- 高い自由度: 最大8バンドのEQポイントを自由に設定可能。周波数、ゲイン、Q(バンド幅)を連続的に細かく調整できます。

- 多機能: シェルビング、ピーキング、ハイパス、ローパス、バンドパス、ノッチフィルターなど多彩なフィルタータイプを選択可能。

- 周波数アナライザー搭載: リアルタイムで信号の周波数分布を視覚的に確認でき、問題点の特定や調整が容易です。

- M/S(Mid/Side)処理対応: ステレオイメージの調整も可能です。

- リニアフェイズモード: 位相のずれを最小限に抑えるモードも搭載(レイテンシーが発生します)。

Vintage Console EQとの主な違い:

- サウンドキャラクター: Channel EQは「無色透明」、Vintage Console EQは「色付け豊か(アナログライク)」。

- 操作性/自由度: Channel EQは「高機能・高自由度」、Vintage Console EQは「制限があるが音楽的・直感的」。

- サチュレーション: Channel EQには基本的にサチュレーション効果はありませんが、Vintage Console EQはDriveコントロールなどで積極的に倍音を付加できます。

- 視覚的フィードバック: Channel EQはアナライザーで視覚的に確認できますが、Vintage Console EQは耳頼りになります。

使い分けのヒント:

- 問題のある周波数をピンポイントで精密にカットしたい → Channel EQ

- サウンドに温かみ、太さ、パンチ、アナログの質感を加えたい → Vintage Console EQ

- 原音をなるべく変えずにトーンバランスを整えたい → Channel EQ

- 音楽的な響きや倍音を積極的に付加したい → Vintage Console EQ

- 両方を組み合わせて使う(例: Channel EQで不要部分をカットし、Vintage Console EQで音楽的な色付けをする)

サードパーティ製アナログモデリングEQとの比較

市場には、Universal Audio (UAD), Waves, Slate Digital, Softube, Plugin Allianceなど、多くのメーカーから高品質なアナログモデリングEQプラグインがリリースされています。これらは、特定のビンテージ機材を非常に高い精度で再現していることで知られています。

サードパーティ製プラグインの一般的な特徴(Vintage Console EQと比較して):

- モデリングの忠実度: メーカーや製品によりますが、より徹底的に実機を分析・再現しているとされる製品も多く存在します。中には実機の回路の挙動やノンリニアな特性(入力レベルによる変化など)までシミュレートしているものもあります。

- 特定の機材への特化: 特定のNeveモデル(1073, 1081, 31102など)、特定のAPIモデル(550A, 550B, 560)、Pultecのバリエーションなど、より spezifische(特定の)な機材をターゲットにしていることが多いです。

- 機能追加: 実機にはない現代的な機能(アナライザー、M/S処理、ウェット/ドライミックスなど)が追加されている場合があります。

- CPU負荷: 一般的に、より高度で複雑なモデリングを行っているプラグインは、CPU負荷が高くなる傾向があります。特にUADプラグインは専用DSPハードウェアが必要です(近年ネイティブ版も増えています)。

- 価格: 当然ながら、別途購入費用が必要です。価格帯は様々ですが、高品質なものは比較的高価な場合が多いです。

Vintage Console EQの強み:

サードパーティ製品と比較した場合でも、Logic ProのVintage Console EQは以下の点で優れています。

- コストパフォーマンス: Logic Proに含まれているため、追加費用がかかりません。

- 安定性と最適化: Apple純正であるため、Logic Pro環境での安定性やCPU効率は非常に高いレベルにあります。

- 十分なクオリティ: サウンドクオリティは非常に高く、多くのプロフェッショナルな現場でも十分に通用するレベルです。特定のサードパーティ製品と比較しても遜色ない、あるいは好みの差で選ばれることもあります。

メモ: サードパーティ製品の例

例えば、Wavesは「PuigTec EQP-1A & MEQ-5」(Pultec系)や「Scheps 73」(Neve 1073系)、UADは「Neve 1073 Preamp & EQ Collection」や「API 500 Series EQ Collection」などをリリースしています。これらの製品は、それぞれの実機サウンドを追求したい場合に選択肢となります。

参考: Waves Audio PuigTec EQs

結論として、Logic ProのVintage Console EQは、手軽さ、コストパフォーマンス、クオリティのバランスが非常に優れたアナログモデリングEQです。まずはこの純正プラグインを使いこなし、その上で特定のサウンドがさらに必要になった場合にサードパーティ製品を検討するという流れが、多くのユーザーにとって現実的で賢明な選択と言えるでしょう。

まとめ:Vintage Console EQを使いこなそう

今回は、Logic Proに標準搭載されている強力なアナログモデリングEQ「Vintage Console EQ」コレクションについて、その概要から各モデルの特徴、使い方、実践テクニック、他のEQとの比較まで詳しく解説してきました。

Vintage Console EQは、単に周波数を調整するツールではありません。API、Pultec、Neveといった伝説的なアナログ機器の持つ「魔法」、すなわち温かみ、太さ、パンチ、音楽的な倍音といった要素を、あなたのLogic Proプロジェクトに手軽に、そして効果的に加えることができるプラグインです。

Vintage Console EQ活用のポイント再確認:

- 3つのモデル (Graphic, Tube, Console) のキャラクターを理解し、ソースに合わせて使い分ける。

- Driveコントロールを積極的に活用し、アナログサチュレーションによる質感を加える。

- Input/Output Gainで適切なレベル管理(ゲインステージング)を行う。

- 精密な調整はChannel EQ、音楽的な色付けはVintage Console EQと適材適所で使い分ける。

- パラメータの数値に囚われず、自分の耳で音の変化を確認しながら調整する。

デジタルが主流の現代だからこそ、アナログサウンドの持つ音楽的な魅力は際立ちます。クリアで正確なサウンドも素晴らしいですが、そこにVintage Console EQでアナログの温かみや人間味を加えることで、リスナーの心に響く、より豊かな音楽表現が可能になります。

Logic Proユーザーであれば、この素晴らしいツールを使わない手はありません。最初は少し戸惑うかもしれませんが、この記事で紹介したテクニックを参考に、ぜひ積極的に様々なトラックにインサートして、その効果を体験してみてください。試行錯誤を重ねるうちに、きっとあなただけのサウンドメイクに欠かせない存在になるはずです。

Vintage Console EQは、あなたの楽曲に個性と深みを与える、強力な武器となります。さあ、Logic Proを開いて、アナログサウンドの世界を探求しましょう!