DTM(デスクトップミュージック)の世界において、楽曲に彩りや動きを与えるエフェクトは不可欠です。その中でも、独特のうねりや浮遊感を生み出す「Phaser(フェイザー)」は、ギター、キーボード、ボーカル、ドラムなど、あらゆる楽器に使われる定番エフェクトの一つと言えるでしょう。AppleのDAWソフトであるLogic Pro Xには、標準で高品質なPhaserプラグインが搭載されており、これ一つで多彩なサウンドメイクが可能です。この記事では、Logic Pro標準搭載のPhaserプラグインの基本的な使い方から、プロフェッショナルなサウンドを生み出すための応用テクニックまで、徹底的に解説していきます。

はじめに:Logic Pro Phaserとは?

Phaserエフェクトは、入力された音声信号の位相を周期的に変化させることで、周波数スペクトラムに「ノッチ」と呼ばれる谷間を作り出し、それをスイープさせることで独特のシュワシュワとしたうねり感や浮遊感を生み出すエフェクトです。古くは70年代のサイケデリックロックやファンクミュージックで多用され、現代でもEDM、ポップス、ロックなど幅広いジャンルで活用されています。

Logic Proに標準で搭載されている「Phaser」プラグインは、シンプルながらも非常に強力で、直感的な操作性と高音質を両立しています。基本的なパラメータを理解すれば、初心者でも簡単に魅力的なフェイザーサウンドを作り出すことができます。さらに、設定を追い込むことで、 subtleな揺らぎから過激なジェットサウンドまで、幅広い表現が可能です。この記事を通じて、Logic Pro Phaserのポテンシャルを最大限に引き出し、あなたの楽曲クオリティを一段階引き上げるお手伝いができれば幸いです。

参考資料として、Appleの公式ユーザーガイドも非常に役立ちますので、併せてご覧ください。

Logic ProのPhaserエフェクト – Apple サポート (日本)

Logic Pro Phaserのインターフェースと基本パラメータ解説

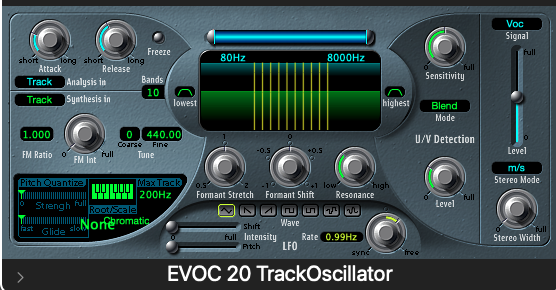

Logic ProのPhaserプラグインをトラックにインサートすると、シンプルで分かりやすいインターフェースが表示されます。まずは、各パラメータがサウンドにどのような影響を与えるのかを理解しましょう。

特徴: Logic ProのPhaserは、クラシックなストンプボックススタイルのデザインを採用しており、視覚的にも分かりやすく、操作性に優れています。

メインコントロールセクション

プラグイン上部には、Phaserエフェクトのキャラクターを決定づける主要なパラメータが並んでいます。

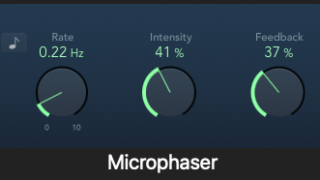

- LFO Rate (LFOレート): フェイザー効果の揺れの速さをコントロールします。値が小さいほどゆっくりとした揺れになり、大きいほど速い揺れになります。DAWのテンポに同期させることも可能です(後述)。このパラメータは、楽曲のテンポや雰囲気に合わせて調整することが非常に重要です。

- Intensity (インテンシティ / 強度): フェイザー効果の深さ、つまり位相シフトの度合いを調整します。値を大きくするほど、より深く、顕著なフェイザー効果が得られます。控えめな設定では自然な揺らぎを、大胆な設定では強烈なモジュレーションサウンドを作り出せます。

- Feedback (フィードバック): エフェクト処理された信号の一部を入力に戻すことで、効果を強調します。値を大きくすると、レゾナンス(共振)が強調され、より「シュワシュワ」とした金属的な響きや、時には自己発振に近いような過激なサウンドになります。フィードバックの上げすぎはピーキーなサウンドになることがあるため、注意深く調整しましょう。

- Order (オーダー / ステージ数): 位相シフト回路の段数を設定します。一般的に「ステージ」や「ポール」とも呼ばれます。Orderの数を増やすほど、フェイザー効果のノッチ(谷間)の数が増え、より複雑でリッチなサウンドになります。Logic ProのPhaserでは、2から24までの偶数で設定可能です。少ないOrderではマイルドで滑らかな効果、多いOrderではより顕著でうねりの強い効果が得られます。

- Mix (ミックス): 原音(ドライ信号)とエフェクト音(ウェット信号)のバランスを調整します。0%では原音のみ、100%ではエフェクト音のみが出力されます。通常は50%前後で使用することが多いですが、薄くかけたい場合は低めに、強烈な効果を狙う場合は高めに設定します。

LFOセクション

LFO(Low Frequency Oscillator)は、フェイザー効果の「揺れ」を作り出すための低周波発振器です。Logic ProのPhaserでは、LFOの挙動を細かく設定できます。

- Waveform (波形): LFOの波形を選択します。主に「Triangle(三角波)」と「Sine(サイン波)」が用意されています。

- Triangle: リニアな変化をするため、スムーズで予測可能な揺れ方になります。クラシックなフェイザーサウンドによく合います。

- Sine: より滑らかで自然な揺れ方になります。オルガンやパッドなど、持続音系との相性が良い傾向があります。

- Phase (位相): ステレオで使用する場合、左右チャンネルのLFOの位相差を調整します。0°では左右が同じように揺れますが、値を大きくしていくと左右で揺れるタイミングがずれ、ステレオ的な広がりが増します。180°に設定すると、左右が逆位相で揺れ、非常にワイドな効果が得られます。

- Sync (同期): LFO RateをDAWのプロジェクトテンポに同期させるかどうかを選択します。

- Off (Free): Hz単位で自由にLFOの速さを設定します。より有機的で人間的な揺らぎを作りたい場合に有効です。

- On (Tempo Sync): 音符の単位(1/4、1/8、1/16など)でLFOの速さを設定します。楽曲のグルーヴに合わせたリズミカルなフェイザー効果を得たい場合に非常に便利です。

その他のパラメータ

- Spread (スプレッド): ステレオイメージの広がりを調整します。値を大きくすると、フェイザー効果が左右に広がり、より立体的なサウンドになります。モノラルトラックに使用しても、擬似的なステレオ効果を得ることができます。

- Output Level (出力レベル): プラグイン全体の最終的な出力音量を調整します。フェイザー効果によって音量が変化する場合があるため、ここで適切に調整することが重要です。

ポイント: Logic Pro Phaserの各パラメータは相互に影響し合います。一つのパラメータを調整したら、他のパラメータも合わせて微調整することで、より理想的なサウンドに近づけることができます。実際に音を出しながら、積極的に各ノブを触ってみましょう。

Logic Pro Phaserの基本的な使い方

Logic Pro Phaserの基本的な適用方法には、主に「インサートエフェクト」としての使用と、「センドエフェクト」としての使用の2通りがあります。

インサートエフェクトとしての適用方法

インサートエフェクトは、特定のオーディオトラックやソフトウェア音源トラックに直接Phaserを挿入する方法です。そのトラックの音声信号全体にPhaser効果がかかります。

- Logic Proのミキサー画面またはトラックインスペクタを開きます。

- Phaserを適用したいトラックのオーディオエフェクトスロット(Audio FX)をクリックします。

- プラグインリストから「Modulation」>「Phaser」を選択します。

- Phaserのプラグインウィンドウが表示されたら、前述のパラメータを調整してサウンドを作ります。

使用例:

- エレキギターのトラックにインサートし、Intensityをやや高め、LFO Rateを遅めに設定して、サイケデリックな揺らぎを加える。

- シンセパッドのトラックにインサートし、Orderを多め、Mixを50%程度に設定して、広がりと動きのあるテクスチャを作り出す。

- ローズピアノのトラックにインサートし、Intensityを控えめ、LFO Rateをテンポ同期の1/4程度に設定して、クラシックなフェイザーサウンドを付加する。

センドエフェクトとしての活用(Bus経由)

センドエフェクトは、Aux(またはBus)トラックにPhaserをインサートし、各トラックからそのAuxトラックへ信号を送る(センドする)ことで、複数のトラックで一つのPhaserエフェクトを共有する方法です。空間系エフェクト(リバーブやディレイ)でよく用いられる手法ですが、Phaserでも有効です。

- Logic Proのミキサーで、空いているBusを選択し、そのBusトラック(Auxトラック)を作成します。

- 作成したAuxトラックのオーディオエフェクトスロットにPhaserをインサートします。この時、PhaserのMixパラメータは100%(ウェット音のみ)に設定するのが一般的です。

- Phaser効果を適用したい各トラックの「センド」スロットから、PhaserをインサートしたBusを選択します。

- 各トラックのセンドレベルを調整することで、Phaser効果のかかり具合をコントロールします。

センドエフェクトのメリット:

- 複数のトラックで同じPhaser設定を共有できるため、CPU負荷を軽減できます。

- 各トラックの原音とエフェクト音のバランスを、センドレベルで個別に調整できます。

- 楽曲全体に統一感のあるPhaser効果を与えることができます。

注意点: Phaserは信号の位相を操作するエフェクトなので、センドで使用する際は位相干渉に注意が必要です。特に低音楽器などでは、意図しない音痩せや定位の不安定さを引き起こす可能性があります。基本的にはインサートでの使用が推奨されますが、実験的に試してみる価値はあります。

サウンドメイク実践編:プロが教えるPhaser活用テクニック

Logic Pro Phaserの基本を理解したら、次はよりクリエイティブなサウンドメイクに挑戦してみましょう。様々な楽器や状況に応じた活用テクニックを紹介します。

ギターサウンドを彩るPhaserテクニック

Phaserはギタリストにとって馴染み深いエフェクトの一つです。エディ・ヴァン・ヘイレンの「ブラウンサウンド」におけるMXR Phase 90の使用はあまりにも有名ですね。

- クリーンギターへの適用:

- 軽やかな揺らぎ: Intensityを低め(20-40%)、LFO Rateを遅め(0.1-0.5Hz程度)に設定し、Mixを30-50%にすると、アルペジオやコードストロークに上品な揺らぎと広がりを加えることができます。Orderは4-8程度がナチュラルです。

- ファンキーなカッティング: LFO Rateをやや速め(1-3Hz程度)にし、Intensityを中間程度(40-60%)、Feedbackを少しだけ上げる(10-20%)と、カッティングプレイにグルーヴ感と切れ味をプラスできます。LFOをテンポ同期させると、よりリズミカルになります。

- 歪みギターへの適用:

- ジェットサウンド: IntensityとFeedbackを高め(それぞれ70%以上)に設定し、LFO Rateを中速~高速にすると、あの有名な「ジェットサウンド」や「スイープサウンド」が得られます。Orderも高め(10以上)にすると、より強烈な効果になります。ソロやリフのアクセントとして効果的です。

- サイケデリックなうねり: 歪みサウンドに深めのPhaserをかけると、70年代風のサイケデリックロックの質感を出すことができます。LFO Rateは曲調に合わせて調整しましょう。

- アコースティックギターへの隠し味:

アコースティックギターにPhaserをかけるのは一般的ではありませんが、非常に薄く(Intensity 10-20%、Mix 10-20%)、遅いLFO Rateでかけると、サウンドに微妙な動きと艶やかさを加えることができます。特にフィンガーピッキングの曲などで試す価値があります。

シンセサイザーを異次元に誘うPhaserマジック

シンセサイザーとPhaserの相性は抜群です。特にパッド系やリード系サウンドに動きと個性を与えるのに役立ちます。

- パッド系サウンドへの適用:

持続的なシンセパッドにPhaserをかけると、サウンドに広がりとゆっくりとした動きが加わり、よりアンビエントで幻想的な雰囲気を作り出せます。 LFO Rateを非常に遅く(0.05-0.2Hz程度)、Intensityを中程度、Orderを多めに設定し、Spreadを広げると効果的です。 - リードシンセへの適用:

攻撃的なリードシンセにPhaserをかけると、より個性的で存在感のあるサウンドになります。LFO Rateをテンポ同期させたり、Feedbackを上げてレゾナンスを強調したりすることで、トリッキーなモジュレーションサウンドを作り出せます。オートメーションでLFO RateやIntensityを変化させるのも面白いでしょう。 - ベースシンセへの適用:

ベースシンセにPhaserをかける場合は注意が必要ですが、薄くかけることでうねりやグルーヴ感を強調できます。IntensityやMixを控えめにし、低域が痩せないように調整することが重要です。Orderは少なめ(2-4程度)が良い場合が多いです。

ドラム&パーカッションへの意外なPhaser活用法

ドラムやパーカッションにPhaserをかけるのは一般的ではないかもしれませんが、使い方次第では非常に面白い効果が得られます。

- ハイハットやシンバルへの適用:

クローズドハイハットやライドシンバルにPhaserをかけると、金属的な響きが強調され、サウンドに動きと面白みが加わります。LFO Rateを速めに設定し、Intensityを調整して、リズミカルなアクセントとして使うことができます。 - スネアへの適用:

スネアドラムに一瞬だけPhaserをかけることで、トリッキーなフィルインやエフェクティブなサウンドを作り出すことができます。 オートメーションで特定の瞬間にMixやIntensityを上げるのが効果的です。Feedbackを上げた過激な設定も、ブレイクなどで使うと面白いでしょう。 - ドラムループ全体への適用:

ドラムループ全体に薄くPhaserをかけると、ループの質感を変化させたり、サイケデリックな雰囲気を加えたりすることができます。ただし、キックドラムのアタック感や低域が失われないように注意が必要です。

メモ: ドラムにPhaserを適用する際は、パラレル処理(原音とエフェクト音を別々のトラックで混ぜる)を検討するのも良いでしょう。これにより、原音のアタック感やパンチを保ちつつ、Phaserの質感を加えることができます。

ボーカルに個性を加えるPhaserエフェクト

ボーカルにPhaserを適用する際は慎重さが求められますが、うまく使えばユニークな表現が可能です。

- 薄くかけて浮遊感を演出:

メインボーカルに非常に薄く(Mix 10-20%)、遅いLFO RateでPhaserをかけると、わずかな浮遊感やサイケデリックなニュアンスを加えることができます。特にドリーミーな曲調や、レトロな雰囲気を出したい場合に有効です。 - ダブリングやハーモニーパートへの適用:

メインボーカルよりも、コーラスパートやダブリングしたボーカルトラックにPhaserをかける方が馴染みやすいことが多いです。これにより、メインボーカルとの分離が良くなり、サウンドに厚みと広がりが生まれます。 - エフェクティブなボーカル処理:

ラジオボイスのようなエフェクトや、ロボットボイスのような特殊効果の一環として、強めにPhaserをかけることもあります。この場合は、他のエフェクト(ディストーション、フィルターなど)と組み合わせて使うことが多いです。

注意点: ボーカルは楽曲の顔となるパートなので、Phaserのかけすぎは歌詞の明瞭度を損なったり、不自然なサウンドになったりする原因となります。常に全体のミックスの中で確認しながら、慎重に調整しましょう。

オートメーションでPhaserをドラマチックに操る

Phaserの効果を最大限に引き出すテクニックの一つが、オートメーションの活用です。曲の展開に合わせてPhaserのパラメータを時間的に変化させることで、サウンドにダイナミズムとドラマ性を加えることができます。

- LFO Rateの変化:

曲の盛り上がりに合わせてLFO Rateを徐々に速くしたり、逆に遅くしたりすることで、緊張感や解放感を演出できます。例えば、ビルドアップ部分でLFO Rateを上げていき、ドロップで元に戻すといった使い方が考えられます。 - IntensityやMixの変化:

特定のフレーズやセクションだけPhaserの効果を強くしたい場合に、IntensityやMixの値をオートメーションでコントロールします。例えば、サビの頭だけ深くかける、間奏のギターソロで徐々に深くしていく、などです。 - Feedbackのコントロール:

Feedbackをオートメーションで操作すると、非常にドラマチックな効果が得られます。一時的にFeedbackを上げて強烈なレゾナンスを発生させたり、発振寸前のサウンドを作り出したりすることができます。

オートメーションは、Phaserを単なる「かけっぱなし」のエフェクトではなく、楽曲を積極的に演出するツールへと昇華させます。

Logic Pro Phaserの隠れた機能と応用テクニック

Logic Pro Phaserには、さらにサウンドを深く掘り下げるための機能や、応用的な使い方が存在します。

LFOの同期と自由なモジュレーション

前述の通り、LFO RateはDAWのテンポに同期(Sync On)させることも、自由に設定(Sync Off / Free)することも可能です。

- テンポ同期(Sync On)の活用:

リズミカルな楽曲や、グルーヴに合わせたモジュレーションが欲しい場合に非常に有効です。例えば、16分音符でLFOを同期させると、細かく刻むようなフェイザー効果が得られます。EDMやファンクなどで効果的です。 - 非同期(Free)での有機的な揺らぎ:

あえてテンポに同期させず、Hz単位でLFO Rateを設定することで、より人間的で予測不可能な揺らぎを作り出すことができます。アンビエントミュージックや、より自然なモジュレーションを求める場合に適しています。

Feedbackをコントロールしてレゾナンスを操る

Feedbackパラメータは、Phaserサウンドのキャラクターを大きく左右する重要な要素です。

- 自己発振的な効果: Feedbackを極端に上げると、Phaserが自己発振に近い状態になり、特定の周波数が強調されたピーキーなサウンドや、SF的な効果音のようなサウンドを作り出すことができます。扱いには注意が必要ですが、実験的なサウンドメイクには面白い要素です。

- 特定の周波数帯域を強調: Feedbackを適度に上げると、LFOによってスイープされる周波数帯域のレゾナンスが強調されます。これにより、Phaserの「シュワシュワ感」がより明確になります。Orderの設定と組み合わせることで、強調されるキャラクターをコントロールできます。

Order (Stages) の違いによるサウンドキャラクターの変化

Order(ステージ数)は、Phaserのノッチフィルターの数を決定し、サウンドの複雑さや滑らかさに影響します。

特徴:

- 少ないOrder (例: 2, 4ステージ): ノッチの数が少なく、スイープする周波数帯域も広いため、よりマイルドで滑らかなフェイザー効果になります。クラシックなヴィンテージフェイザー(MXR Phase 90は4ステージ、Electro-Harmonix Small Stoneも初期は4ステージ)に近いニュアンスが得られます。 subtleな揺らぎを加えたい場合に適しています。

- 多いOrder (例: 8, 12, 24ステージ): ノッチの数が多くなり、より複雑で緻密なフェイザー効果が得られます。うねりが強く、より顕著なモジュレーションサウンドになります。シンセパッドに広がりを持たせたり、強烈なジェットサウンドを作りたい場合に有効です。

Logic Pro Phaserでは2から24まで2刻みで設定できるため、求めるサウンドキャラクターに合わせて細かく調整が可能です。

他のエフェクトとの組み合わせ

Phaserは他のエフェクトと組み合わせることで、さらに多彩なサウンドを生み出すことができます。

- Delay + Phaser: ディレイ音にPhaserをかける、またはPhaser音にディレイをかけることで、空間的な広がりと動きが複雑に絡み合ったサウンドになります。特にギターやシンセリードで効果的です。

Sound on Soundの記事などでも、このような組み合わせテクニックが紹介されています(英語記事)。 - Reverb + Phaser: リバーブの後にPhaserをかけると、残響音に揺らぎが加わり、非常に幻想的でアンビエントな空間を作り出すことができます。逆にPhaserの後にリバーブをかけると、Phaserで揺らいだ音が空間に広がるような効果になります。

- Distortion + Phaser: 歪みエフェクトの前段にPhaserを置くか後段に置くかで、効果が大きく変わります。一般的には歪みの後段にPhaserを置くことで、歪んだサウンド全体にPhaser効果がかかり、強烈なジェットサウンドやサイケデリックなトーンが得やすくなります。

- Chorus + Phaser: コーラスとフェイザーを同時に薄くかけることで、より複雑で豊かなモジュレーション効果を得ることができます。ただし、かけすぎると音が飽和したり、位相の問題が出やすくなるため注意が必要です。

Logic Pro Phaserと他のPhaserプラグインの比較

Logic Pro標準のPhaserは非常に優秀ですが、世の中には多くのサードパーティ製Phaserプラグインも存在します。それぞれに特徴や魅力があります。

- サードパーティ製Phaserプラグインの魅力:

多くのサードパーティ製プラグインは、特定のヴィンテージ機材(MXR Phase 90, Mu-Tron Bi-Phase, Electro-Harmonix Small Stoneなど)のサウンドを忠実に再現していたり、より多くのパラメータやユニークな機能を搭載していたりします。例えば、Soundtoys PhaseMistress や Arturia Bi-Tron Phaser などは、非常に個性的で高機能なPhaserとして人気があります。 - Logic Pro Phaserの強み:

Logic Pro Phaserの最大の強みは、標準搭載であるため追加コストなしに誰でもすぐに使える点、そして比較的CPU負荷が軽い点です。 シンプルな操作性ながらも、Orderの選択肢が豊富であったり、LFOの同期機能が充実していたりと、基本的な機能はしっかりと押さえています。多くの場面で十分なクオリティのフェイザーサウンドを提供してくれます。

メモ: まずはLogic Pro標準のPhaserを使いこなし、その上で特定のサウンドや機能が必要になった場合に、サードパーティ製プラグインを検討するのが良いでしょう。標準プラグインで基本を学ぶことは、他のプラグインを理解する上でも非常に役立ちます。

トラブルシューティングとよくある質問

Phaserを使用する上で、時々遭遇するかもしれない問題点とその対処法について解説します。

Phaserをかけたけど効果が薄い・感じられない

- IntensityやMixの確認: Intensityの値が低すぎたり、Mixの値がドライ側に寄りすぎている(0%に近い)と、エフェクト効果がほとんど感じられません。これらのパラメータを上げてみてください。

- 入力レベルの確認: Phaserに入力される信号レベルが小さすぎると、エフェクトの乗りが悪くなることがあります。Phaserプラグインの前段でゲインを調整するか、オーディオリージョン自体のゲインを上げてみてください。

- Orderの確認: Orderが非常に少ない(例: 2)場合、効果がマイルドすぎて他の音に埋もれてしまうことがあります。Orderを上げてみてください。

Phaserの音が濁ってしまう、または特定の周波数が不自然に強調される

- Feedbackの調整: Feedbackの値が高すぎると、レゾナンスが強くなりすぎて音がピーキーになったり、特定の周波数が不快に強調されたりすることがあります。Feedbackを下げてみてください。

- EQでの補正: Phaserをかけた結果、特定の周波数帯域が過剰になったり、逆に不足したりすることがあります。Phaserプラグインの後段にEQを挿入し、不要な帯域をカットしたり、不足している帯域をブーストしたりして調整します。

- Orderの調整: Orderが多いと複雑なノッチフィルターが形成されるため、音源によっては濁って聞こえることがあります。Orderを少なくして、よりシンプルな効果を試してみてください。

CPU負荷を抑えたい

- フリーズ機能の活用: Phaserの設定が完了したトラックは、Logic Proの「フリーズ」機能を使ってオーディオ化することで、プラグインによるCPU負荷をゼロにできます。

- センドエフェクトとしての使用: 前述の通り、複数のトラックで同じようなPhaser効果を使いたい場合は、センドエフェクトとしてAuxトラックにPhaserを一つだけインサートし、各トラックから送ることでCPU負荷を軽減できます。

- Orderを減らす: 一般的に、Orderの数が多いほどCPU負荷も高くなる傾向があります。必要最低限のOrderに設定することも検討しましょう。

ポイント: トラブルシューティングの基本は、一つ一つのパラメータがサウンドにどう影響しているかを理解し、問題の原因となっているパラメータを特定することです。焦らず、少しずつ調整してみてください。

まとめ:Logic Pro Phaserを使いこなしてワンランク上のサウンドを目指そう

この記事では、Logic Proに標準搭載されているPhaserプラグインについて、基本的な使い方からプロフェッショナルなサウンドメイク術、応用テクニックまで幅広く解説してきました。Logic Pro Phaserは、シンプルながらも非常に奥が深く、クリエイティビティを刺激する強力なツールです。

重要なのは、各パラメータの意味を理解し、実際に様々な音源に適用してみて、その効果を耳で確かめることです。ギター、シンセ、ドラム、ボーカルなど、あらゆる素材に対して積極的にPhaserを試してみてください。時にはセオリーから外れた使い方を試すことで、思わぬ発見や個性的なサウンドが生まれることもあります。

また、オートメーションを駆使することで、Phaserをよりダイナミックで表現力豊かなエフェクトとして活用できます。曲の展開に合わせてPhaserの揺らぎをコントロールし、リスナーを引き込むようなサウンドスケープを描きましょう。

Logic Pro Phaserの可能性は無限大です。この記事で紹介したテクニックやアイデアを参考に、あなた自身の耳と感性を信じて、様々な実験と探求を続けてください。そうすれば、きっとあなたの楽曲はより魅力的で、オリジナリティあふれるものになるはずです。Logic Pro Phaserを使いこなし、ワンランク上のサウンドメイクを目指しましょう!