こんにちは!音楽制作の世界へようこそ。DTM(デスクトップミュージック)において、サウンドの質感を決定づける重要な要素の一つが「イコライザー(EQ)」です。数あるDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)の中でも、AppleのLogic Proには強力で魅力的なプラグインが多数搭載されています。その中でも、特にアナログ機器の温かみと直感的な操作性を兼ね備えた「Vintage Graphic EQ」は、多くのクリエイターに愛用されています。

この記事では、ブロガー兼WEBマーケターであり、長年DTMに携わってきた私が、Logic Proの隠れた名プラグインとも言える「Vintage Graphic EQ」の基本的な使い方から、プロフェッショナルなサウンドメイクに応用するためのテクニックまで、詳しく解説していきます。EQ初心者の方から、さらに音作りの幅を広げたい経験者の方まで、この記事を読めばVintage Graphic EQを自在に操り、あなたの楽曲をワンランク上のサウンドへと導くことができるでしょう。

この記事でわかること

- Vintage Graphic EQの基本的な概念と特徴

- インターフェースの見方と各パラメータの役割

- トラックへのインサート方法と基本的な操作手順

- 各周波数帯域の効果的な調整方法

- 実用的な活用例(ボーカル、ドラム、ギターなど)

- 他のEQとの使い分けのヒント

Vintage Graphic EQとは? アナログライクなサウンドを手軽に

Logic Proに標準で搭載されているVintage EQ Collectionは、「Vintage Console EQ」「Vintage Tube EQ」「Vintage Graphic EQ」の3種類で構成されています。これらは、歴史的なアナログEQの名機のサウンドキャラクターや挙動をモデリングしたプラグインです。

今回焦点を当てる「Vintage Graphic EQ」は、その名の通り「グラフィックイコライザー」タイプのEQです。グラフィックEQは、あらかじめ固定された周波数ポイント(バンド)を、縦型のスライダーで直感的にブースト(増幅)またはカット(減衰)できるのが最大の特徴です。周波数特性が視覚的にグラフのように表示されるため、初心者でも音の変化を捉えやすく、素早い調整が可能です。

Vintage Graphic EQの特徴

- 直感的な操作性: スライダーを上下させるだけで、特定の周波数帯域を調整可能。

- アナログモデリング: 実在するアナログハードウェア(特にAPI 560がモデルと言われています)のサウンドキャラクターを再現。温かみやパンチのあるサウンドが得意。

- Proportional Q (比例Q): スライダーのブースト/カット量に応じて、EQカーブの鋭さ(Q)が自動的に変化。大きく動かすほどピンポイントな調整、小さく動かすほど緩やかな調整になる。

- Driveコントロール: サウンドにアナログ的なサチュレーション(倍音付加、軽い歪み)を加え、存在感や温かみを増すことが可能。

一般的なDAWに標準搭載されている「パラメトリックEQ」と比較すると、パラメトリックEQは周波数ポイント、Q(カーブの鋭さ)、ゲイン(ブースト/カット量)を自由に設定できるため、より精密な調整が可能です。一方、グラフィックEQは固定された周波数ポイントを操作するため、自由度は低いですが、素早く大胆な音作りや、特定の楽器のキャラクターを際立たせるのに適しています。

メモ: グラフィックEQとパラメトリックEQの違い

どちらが良い悪いではなく、目的によって使い分けることが重要です。精密な補正やノイズ除去にはパラメトリックEQ、素早い音作りやキャラクター付けにはグラフィックEQ、といった使い分けが考えられます。

Logic ProのVintage Graphic EQは、このグラフィックEQの「分かりやすさ」と「音楽的なサウンド」を両立させた、非常に実践的なプラグインと言えるでしょう。

参考情報として、Logic ProのEQプラグイン全般については、Appleの公式ドキュメントも参照すると理解が深まります。

Logic Pro EQ エフェクトの概要 – Apple サポート (日本)

Vintage Graphic EQのインターフェース解説

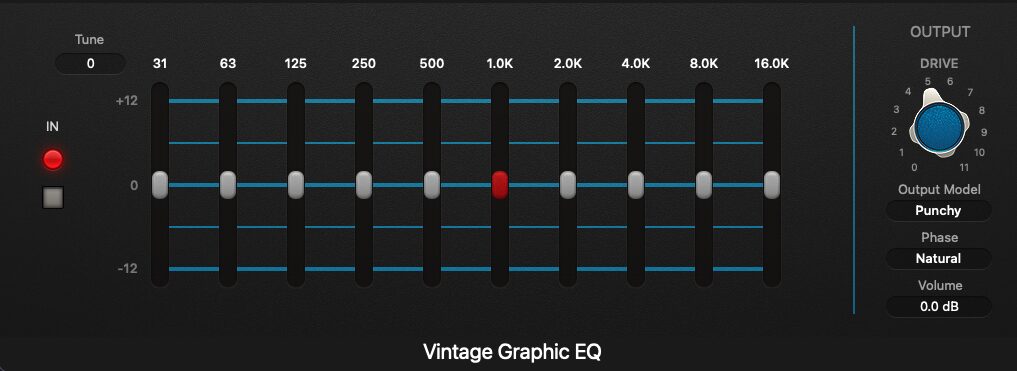

それでは、Vintage Graphic EQのインターフェースを見ていきましょう。一見すると多くのスライダーが並んでいますが、それぞれの役割を理解すれば、操作は非常にシンプルです。

(※ 上記は画像挿入のプレースホルダーです。実際の記事ではスクリーンショットを挿入してください。)

1. 周波数スライダー (Frequency Sliders)

インターフェースの中央に縦に並んでいるのが、各周波数帯域を調整するためのスライダーです。Vintage Graphic EQでは、以下の10個の周波数ポイントが固定されています。

- 31 Hz

- 63 Hz

- 125 Hz

- 250 Hz

- 500 Hz

- 1 kHz

- 2 kHz

- 4 kHz

- 8 kHz

- 16 kHz

各スライダーを上に動かすとその周波数帯域がブーストされ、下に動かすとカットされます。中央の位置が0dB(変化なし)です。±12dBの範囲で調整可能です。

先述の通り、このEQは「Proportional Q」を採用しています。スライダーを大きく動かす(±6dB以上など)とQが狭くなり、よりピンポイントな周波数に影響を与えます。逆に小さく動かす(±3dB程度など)とQが広くなり、周辺の周波数帯域にも緩やかに影響します。この特性により、音楽的なサウンドを保ちながら調整しやすいのがメリットです。

2. Output ノブ

右下にある大きなノブは「Output」です。これはプラグイン全体の出力レベルを調整します。EQ処理によって全体の音量が変化した場合、ここで元の音量感に合わせるように調整します。例えば、全体的にブーストして音量が大きくなった場合は、Outputノブを下げて補正します。

適切なレベル管理(ゲインステージング)は、ミックスにおいて非常に重要です。EQ処理の前後で音量感が大きく変わらないように意識しましょう。

3. Drive ノブ

Outputノブの左隣にあるのが「Drive」ノブです。これを時計回りに回していくと、サウンドにアナログ回路特有のサチュレーション(飽和感、軽い歪み)が付加されます。これにより、サウンドに温かみ、太さ、存在感を与えることができます。

特に、ドラムやベース、ボーカルなどに軽くDriveを加えることで、サウンドが前に出てきたり、馴染みが良くなったりする効果が期待できます。ただし、かけすぎると音が歪んでしまうため、耳で確認しながら慎重に調整しましょう。

4. Phase ボタン

Driveノブの上にある「Phase」ボタンは、信号の位相を反転させるスイッチです。通常はオフ(点灯していない状態)で使用しますが、複数のマイクで録音した素材(ドラムなど)で位相干渉の問題が発生している場合や、意図的にサウンドキャラクターを変化させたい場合に使用することがあります。

5. Analyzer ボタン

左上にある「Analyzer」ボタンをクリックすると、リアルタイムの周波数スペクトラムアナライザーが表示されます。これにより、どの周波数帯域がどれくらいのレベルで鳴っているかを視覚的に確認しながらEQ調整を行うことができます。

- Pre (プリ): EQ処理前の信号を表示します。

- Post (ポスト): EQ処理後の信号を表示します。

- Side Chain (サイドチェイン): サイドチェイン入力がある場合に、その信号を表示します(Vintage Graphic EQでは通常あまり使用しません)。

アナライザーは非常に便利ですが、最終的な判断は必ず自分の耳で行うことが重要です。視覚情報に頼りすぎず、聴感を鍛えることを意識しましょう。

6. On/Off スイッチ

左下の電源マークのようなボタンは、プラグインのオン/オフを切り替えるスイッチです。EQ処理の効果を確認したい時に、バイパス(一時的にオフにする)して元のサウンドと比較するのに便利です。

基本的な使い方:トラックにインサートして調整する

Vintage Graphic EQの基本的な使い方をステップごとに見ていきましょう。

Step 1: トラックへのインサート

Logic Proのミキサー画面またはインスペクタの「Audio FX」スロットをクリックします。メニューから「EQ」>「Vintage EQ Collection」>「Vintage Graphic EQ」を選択します。これで、選択したトラックにVintage Graphic EQがインサートされます。

インサートする位置も重要です。一般的には、コンプレッサーの前または後にインサートすることが多いですが、目指すサウンドによって最適な順番は異なります。色々試してみましょう。

メモ: インサート位置のヒント

- EQ → コンプレッサー: 不要な周波数帯域をカットしてからコンプレッサーにかけることで、コンプレッサーが意図しない帯域に反応するのを防ぎます。

- コンプレッサー → EQ: コンプレッサーでダイナミクスを整えた後に、最終的な音質補正としてEQを使用します。

Step 2: 音を聴きながらスライダーを調整

トラックを再生しながら、調整したい周波数帯域のスライダーを上下させてみましょう。最初は大胆に動かしてみて、効果が分かりやすいポイントを探すのがコツです。

- ブーストする場合: その帯域のキャラクターを強調したい、明るくしたい、太くしたい場合など。

- カットする場合: 不要な響きを取り除きたい、他の楽器との干渉を避けたい、スッキリさせたい場合など。

どの周波数帯域がどのようなサウンドキャラクターを持っているかを理解しておくと、より効率的に調整できます。

Step 3: 各周波数帯域の役割と調整のコツ

各周波数スライダーがどの音域に対応し、どのような効果をもたらすのかを具体的に見ていきましょう。

低域 (31Hz, 63Hz, 125Hz)

サウンドの土台となる帯域です。キックドラムの「ドスン」という重低音や、ベースの「ボトム感」をコントロールします。

- 31Hz, 63Hz: サブベース領域。存在感を増したい場合はブーストしますが、ブーミーになりやすいので注意が必要です。不要な場合はカットすることで、ミックス全体がスッキリします。特に家庭用のスピーカーでは再生されにくい帯域でもあるため、カットすることが多いです。

- 125Hz: ベースの基音やキックのアタック感に関わります。ここを少しブーストすると、迫力や温かみが増します。カットすると、低域の曇りが取れてクリアになることがあります。

使用例 (低域)

- キックドラムの不要なサブベース(~60Hzあたり)をカットして、他の楽器との干渉を避ける。

- ベースギターの100Hz~125Hzあたりを少しブーストして、存在感を出す。

中低域 (250Hz, 500Hz)

サウンドの厚みや豊かさに影響する帯域です。多くの楽器の基音や倍音が含まれています。

- 250Hz: 温かみや厚みに関わる帯域ですが、過剰になると「モコモコ」した不明瞭なサウンドになりがちです。ボーカルやギターなどでカットすることで、スッキリさせることがよくあります。

- 500Hz: スネアドラムの胴鳴りや、ボーカル、ギターのボディ感に影響します。ここが不足すると音が薄くなり、過剰だと「箱鳴り感」や「鼻詰まり感」が出ることがあります。

使用例 (中低域)

- アコースティックギターの250Hz付近を少しカットして、低域の曇りを取る。

- スネアドラムの500Hz付近を調整して、胴鳴りの質感をコントロールする。

- ボーカルの500Hz付近をわずかにカットして、鼻詰まり感を軽減する。

中域 (1kHz, 2kHz)

人間の耳が最も敏感に反応する帯域であり、サウンドの「芯」や「明瞭度」に大きく関わります。ボーカルやリード楽器の存在感に直結します。

- 1kHz: 音の「硬さ」や「アタック感」に影響します。不足すると音が引っ込んで聞こえ、過剰だと耳障りになることがあります。電話のようなサウンドキャラクターを持つ帯域です。

- 2kHz: 明瞭度や「プレゼンス(存在感)」に影響します。ボーカルやギターの音を前に出したい場合にブーストすることが多いです。ただし、ブーストしすぎるとキンキンしたサウンドになります。

使用例 (中域)

- ボーカルの2kHz付近を少しブーストして、歌詞を聞き取りやすくする。

- エレキギターの1kHz~2kHzを調整して、他の楽器とのバランスを取る。

- ピアノの1kHz付近をわずかにカットして、耳障りな成分を抑える。

中高域 (4kHz, 8kHz)

サウンドの「明るさ」「抜け」「エッジ」をコントロールする帯域です。シンバル類やボーカルの息遣い、弦楽器の摩擦音などが含まれます。

- 4kHz: プレゼンス感をさらに強調し、音のエッジを際立たせます。ボーカルやギターソロなどを目立たせたい場合に有効ですが、歯擦音(サ行などの耳障りな音)も強調されやすいので注意が必要です。

- 8kHz: サウンドの「輝き」や「空気感」に影響します。シンバルやハイハットの金属的な響き、アコースティックギターのきらびやかさなどをコントロールします。ブーストしすぎるとシャリシャリしたサウンドになります。歯擦音もこのあたりに含まれることが多いです。

使用例 (中高域)

- シンバルやハイハットの8kHz付近をブーストして、輝きを加える。

- ボーカルの4kHz~8kHzを調整して、明るさや抜けをコントロール(歯擦音に注意)。

- アコースティックギターの8kHz以上をブーストして、きらびやかさを加える。

注意点: 歯擦音 (Sibilance)

ボーカルの「サ」「シ」「ス」「セ」「ソ」などの発音時に発生する、耳障りな高周波ノイズ(通常4kHz~10kHz付近)を歯擦音と呼びます。中高域をブーストする際は、この歯擦音が過度に強調されないように注意が必要です。必要であれば、ディエッサー(De-Esser)という専用のプラグインを使用します。

高域 (16kHz)

サウンドの「空気感(エア)」や「繊細さ」に関わる帯域です。超高域成分をコントロールします。

- 16kHz: いわゆる「エアバンド」と呼ばれる帯域。ここをブーストすると、サウンド全体に開放感や繊細なニュアンスが加わります。特にアコースティック楽器やボーカル、ミックス全体に対して効果的です。ただし、上げすぎるとノイズが目立ったり、不自然なサウンドになることがあります。

使用例 (高域)

- ミックス全体(マスタートラック)に16kHzをわずかにブーストして、空気感を加える。

- ボーカルトラックに16kHzをブーストして、繊細な息遣いを強調する。

Step 4: DriveとOutputで仕上げ

周波数バランスを整えたら、必要に応じて「Drive」ノブでサチュレーションを加え、サウンドに温かみやパンチを与えます。最後に「Output」ノブで、EQ処理前後の音量差がないように調整します。

ポイント: A/B比較を忘れずに

調整中は、プラグインのOn/Offスイッチを使って、頻繁にEQ処理前後のサウンドを比較(A/B比較)しましょう。本当にサウンドが良くなっているか、意図した変化が得られているかを確認することが重要です。人間の耳は変化に慣れてしまうため、客観的な判断を保つために比較は欠かせません。

実践的な活用テクニック

Vintage Graphic EQは、そのキャラクターと操作性から、様々な楽器や状況で活躍します。

ボーカル処理

ボーカルは楽曲の主役であり、EQ処理が非常に重要です。

- 不要な低域カット: マイクの吹かれや部屋の反響による低域ノイズ(~100Hzあたり)をカットして、オケとの馴染みを良くします。

- 明瞭度の向上: 2kHz~4kHzあたりをわずかにブーストして、歌詞の聞き取りやすさや存在感を高めます。

- 空気感の付加: 16kHzをブーストして、繊細なニュアンスやエア感を加えます。

- 鼻詰まり感の軽減: 500Hz付近を少しカットすることで、こもった感じを解消できる場合があります。

- Driveの活用: 軽くDriveをかけることで、ボーカルに温かみや太さを加え、前に出す効果が期待できます。

ドラム処理

ドラムサウンドにパンチやキャラクターを加えるのに最適です。

- キックドラム: 63Hzや125Hzで低域の量感を調整し、2kHz~4kHzでアタック感を強調します。不要な中低域(250Hz~500Hzあたり)をカットして、他の楽器との分離を良くすることも有効です。

- スネアドラム: 125Hz~250Hzで胴鳴り(太さ)を、1kHz~4kHzでアタックやスナッピーの響きを調整します。8kHz以上で明るさを加えることもあります。

- ハイハット/シンバル: 8kHzや16kHzをブーストして輝きやシャープさを加えます。耳障りな場合は4kHzあたりをカットすることもあります。

- ドラムバス: ドラム全体をまとめたトラック(ドラムバス)に軽くインサートし、Driveを加えたり、全体的なトーンを整えたりするのも効果的です。

ギター処理

エレキギター、アコースティックギター共に有効です。

- エレキギター:

- 歪みギター: 不要な低域(~125Hz)や高域(8kHz~)をカットして、中域にフォーカスさせると、オケ中で抜けの良いサウンドになります。1kHz~4kHzでプレゼンスを調整します。

- クリーンギター: 125Hzでボディ感を、2kHz~4kHzでアタック感を、8kHz以上で煌びやかさを調整します。

- アコースティックギター:

- 低域の整理: 125Hz以下をカットまたは調整して、ブーミーさを抑えます。

- ボディ感と明瞭度: 250Hz~500Hzの調整でボディ感を、1kHz~4kHzで弦のアタック音や明瞭度をコントロールします。

- 煌びやかさ: 8kHzや16kHzをブーストして、美しい高域の響きを加えます。

ベース処理

ベースラインの存在感や安定感をコントロールします。

- ボトム感の調整: 63Hzや125Hzで低域の量感を調整します。

- 輪郭の強調: 500Hz~2kHzあたりを調整することで、ベースラインの輪郭やアタック感が明確になります。特に指弾きやピック弾きのニュアンスを出したい場合に有効です。

- 他の楽器との分離: キックドラムと干渉しやすい帯域(60Hz~120Hzあたり)を、どちらかでカット、もう一方でブーストするなどして、棲み分けを図ります。

マスタリングでの使用(注意が必要)

Vintage Graphic EQは、マスタートラックにインサートして、ミックス全体の最終的なトーン調整に使用することも可能です。例えば、全体にもう少し明るさが欲しい場合に高域をわずかにブーストしたり、低域のまとまりを良くしたり、Driveでアナログ的な質感を加えたりします。

ただし、マスタリングでのEQ処理は非常に繊細さが求められます。大胆な調整は避け、0.5dB~1dB程度のわずかな変化にとどめるのが一般的です。グラフィックEQは周波数ポイントやQが固定されているため、より精密な調整が必要な場合は、リニアフェイズEQや高機能なパラメトリックEQの方が適している場合が多いです。

注意点: マスタリングでの使用

Vintage Graphic EQをマスタリングで使用する際は、そのキャラクターがミックス全体に与える影響を十分に考慮し、慎重に調整してください。特にDriveのかけすぎは禁物です。可能であれば、マスタリング専用のEQプラグインを使用することをお勧めします。

より詳細なマスタリングテクニックについては、専門的な情報を参照することをお勧めします。例えば、iZotope社のOzoneなどはマスタリングツールとして有名です。

iZotope Ozone (外部サイト)

Vintage Graphic EQを使うメリット・デメリット

ここで、Vintage Graphic EQのメリットとデメリットを整理しておきましょう。

メリット

- ✅ 直感的で素早い操作: スライダー操作で視覚的に分かりやすく、迅速な音作りが可能。

- ✅ 音楽的なサウンド: アナログモデリングによる温かみやパンチ、Proportional Qによる自然なカーブが、音楽的な結果を生みやすい。

- ✅ キャラクター付け: Drive機能も含め、サウンドに積極的な色付けや質感を与えるのに適している。

- ✅ CPU負荷が比較的軽い: Logic Pro標準プラグインの中でも、比較的CPU負荷が軽い傾向にあるため、多くのトラックで使用しやすい。

デメリット

- ❌ 精密な調整には不向き: 周波数ポイントとQが固定されているため、特定のピンポイントな周波数を狙った補正や、非常にシャープなカット/ブーストは難しい。

- ❌ 自由度の低さ: パラメトリックEQに比べて、調整できるパラメータが少ない。

- ❌ キャラクターが固定されやすい: アナログモデリング特有のサウンドキャラクターがあるため、完全にクリーンで透明なEQ処理をしたい場合には向かない可能性がある。

他のEQとの使い分け

Logic Proには、Vintage Graphic EQ以外にも優秀なEQプラグインが搭載されています。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが、効率的で質の高いミックスへの近道です。

- Channel EQ:

- Logic Proの標準的なパラメトリックEQ。8バンド構成で、各バンドのタイプ(シェルビング、ピーキング、ハイパス、ローパスなど)、周波数、Q、ゲインを自由に設定可能。

- 最も汎用性が高く、精密な補正から積極的な音作りまで幅広く対応できます。アナライザー機能も搭載。

- 使い分け: 外科的なノイズ除去、特定の周波数のピンポイント補正、柔軟なカーブ作りなど、Vintage Graphic EQでは難しい詳細な調整が必要な場合に使用します。

- Linear Phase EQ:

- 位相ずれ(フェイズシフト)を起こさずにEQ処理ができるEQ。特にマスタリングや、複数のマイクで録音した素材(ドラムなど)の処理に適しています。

- サウンドキャラクターの変化が少なく、クリアな音質を保ちやすい反面、CPU負荷が高く、わずかなレイテンシー(遅延)が発生する可能性があります。

- 使い分け: 位相特性を維持したい場合、特に低域の処理やマスタリングで使用します。

- Vintage Console EQ / Vintage Tube EQ:

- Vintage Graphic EQと同じVintage EQ Collectionの仲間。それぞれ異なるアナログ名機(Neve、Pultecなど)をモデリングしており、独自のサウンドキャラクターと操作性を持っています。

- 使い分け: Vintage Graphic EQとは異なるアナログフレーバーが欲しい場合や、特定のモデルの操作性に慣れている場合に使用します。例えば、Vintage Tube EQは独特のブースト/カットカーブを持ち、特に低域や高域の処理で音楽的な効果を発揮します。

ポイント: EQの組み合わせ

一つのトラックに複数のEQをインサートすることも有効なテクニックです。例えば、最初にChannel EQで不要な帯域を精密にカットし、その後にVintage Graphic EQでキャラクター付けや音楽的な調整を行う、といった使い方が考えられます。

まとめ

Logic ProのVintage Graphic EQは、直感的な操作性とアナログライクな音楽的サウンドを両立させた、非常にパワフルで使いやすいプラグインです。

- 固定された10バンドのスライダーで、素早く周波数バランスを調整可能。

- Proportional Qにより、自然で音楽的なカーブを実現。

- Drive機能でアナログ的な温かみやサチュレーションを付加。

- ボーカル、ドラム、ギター、ベースなど、様々な楽器のキャラクター付けや質感向上に効果を発揮。

もちろん、パラメトリックEQのような精密な調整はできませんが、その「手軽さ」と「音楽的な響き」は、クリエイティブなプロセスにおいて大きな武器となります。特に、サウンドにアナログの質感を加えたい時や、素早く大胆な音作りをしたい時には、積極的に試してみる価値があるでしょう。

この記事を参考に、ぜひVintage Graphic EQをあなたの楽曲制作に取り入れてみてください。スライダーを動かし、サウンドの変化を耳で感じながら、あなただけの理想のサウンドを追求していく楽しさを発見できるはずです。Happy music making!