スポンサーリンク

目次

スポンサーリンク

はじめに

DTM(デスクトップミュージック)を始めたばかりの初心者が陥りやすい失敗は、実は多くの人が経験する共通のパターンがあります。この記事では、DTM初心者が最もよく陥る5つの失敗例と、それらを回避・改善するための具体的な対処法をご紹介します。

失敗1:機材にこだわりすぎる「機材沼」

DTMを始めたばかりの初心者が最も陥りやすい失敗の一つが「機材沼」です。

よくある機材沼のパターン

- 高額なオーディオインターフェースを最初から購入

- プラグインを大量に購入してしまう

- モニタースピーカーにこだわりすぎる

- MIDIキーボードを複数台購入

- 「このプラグインがあれば良い曲ができる」という思い込み

なぜ機材沼に陥るのか

- 技術不足を機材で補おうとする心理

- プロの使用機材への憧れ

- マーケティングに影響される

- 「良い機材=良い音楽」という誤解

対処法と改善策

- 最低限の機材から始める

- パソコン + DAW + ヘッドホンで十分

- 必要性を感じてから機材を追加

- まずは付属音源を使いこなす

- 予算を決める

- 月単位での機材購入予算を設定

- 衝動買いを避ける冷却期間を設ける

- 本当に必要か1週間考える

- 技術向上を優先する

- 機材よりも音楽理論の学習

- 既存の音源での作曲練習

- リファレンス楽曲の分析

失敗2:音楽理論を軽視する

「DTMなら音楽理論なんて必要ない」という考えで始める初心者も多く見られます。

音楽理論軽視の弊害

- コード進行がワンパターンになる

- メロディが単調になりがち

- 楽曲の構成力が身につかない

- 他の楽器との合わせが困難

- アレンジの幅が狭くなる

最低限必要な音楽理論

- 基本的なコード理論

- トライアド(三和音)の理解

- セブンスコードの基本

- キーとコード進行の関係

- スケール(音階)の知識

- メジャースケール

- ナチュラルマイナースケール

- ペンタトニックスケール

- 楽曲構成の基本

- イントロ・Aメロ・Bメロ・サビの役割

- 転調の効果

- 楽器の音域と役割

対処法:段階的な理論学習

- 実践と並行して学習

- 作曲しながら必要な理論を学ぶ

- 好きな楽曲のコード進行を分析

- 理論を覚えたらすぐに試す

- 無料リソースの活用

- YouTube の音楽理論チャンネル

- 無料の音楽理論アプリ

- オンラインのコード進行ツール

失敗3:完璧主義による作品未完成

「完璧な作品を作りたい」という思いが強すぎて、楽曲を完成させられない初心者は非常に多いです。

完璧主義の問題点

- 一つの楽曲に時間をかけすぎる

- 細部にこだわりすぎて全体を見失う

- 完成品が少なく経験値が積めない

- 達成感を得られずモチベーション低下

- 客観的な評価を受ける機会がない

よくある完璧主義のパターン

- ドラムパターンを何時間も調整

- 音色選びに異常に時間をかける

- ミックスで細かい調整を延々と続ける

- 「もう少し良くなるはず」と永遠に修正

対処法:完成を優先する戦略

- 時間制限を設ける

- 1曲1週間などの期限設定

- タイマーを使った作業時間制限

- 「80%の完成度で公開」ルール

- 段階的な改善

- Ver.1として一度完成させる

- 時間を置いてからVer.2を作成

- 別の楽曲制作も並行して進める

- フィードバックの活用

- 作品を他人に聞いてもらう

- DTMコミュニティでの意見交換

- 完成品から学ぶスタンス

失敗4:リファレンス楽曲を使わない

自分だけの感覚で音楽を作ろうとして、客観的な基準を持たない失敗です。

リファレンス不使用の問題

- 音量バランスが客観的でない

- 周波数特性が偏る

- 楽曲構成が不自然になる

- ジャンルの特徴を理解できない

- 技術的な改善点が見えない

効果的なリファレンス活用法

- 目的別のリファレンス選定

- 音量バランス用のリファレンス

- 音色・音質用のリファレンス

- 楽曲構成用のリファレンス

- 具体的な比較方法

- 同じモニタリング環境での比較

- 音量レベルを合わせた比較

- 楽器別の音量バランス確認

- 分析のポイント

- ドラムとベースの関係性

- メロディとハーモニーのバランス

- 楽曲の展開パターン

失敗5:基本的なミックス技術の軽視

「作曲ができればミックスは後から」という考えで、基本的なミックス技術を身につけない失敗です。

ミックス軽視による問題

- 楽器同士が干渉して音が濁る

- 音量バランスが取れない

- プロの楽曲との音質差が歴然

- 良いメロディも埋もれてしまう

- リスナーに違和感を与える

初心者が覚えるべき基本ミックス技術

- 音量バランス(レベル調整)

- 各楽器の適切な音量設定

- ドラムとベースの関係性

- メロディの前面への配置

- パンニング(定位)

- 左右の音の配置

- 楽器の住み分け

- ステレオ感の演出

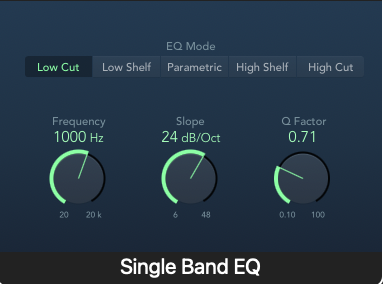

- 基本的なEQ処理

- 不要な低音域のカット

- 楽器の特徴的な周波数の強調

- 他楽器との住み分け

段階的なミックススキル向上法

- 段階1:音量調整から始める

- 各楽器が聞こえるレベルに調整

- リファレンス楽曲との比較

- 楽器の重要度に応じた音量設定

- 段階2:パンニングを覚える

- 基本的な楽器配置を学習

- ドラムキットの各パーツ配置

- 楽器同士の干渉を避ける配置

- 段階3:EQの基本を習得

- ハイパスフィルターの使い方

- 楽器の特徴周波数の理解

- 引き算のEQから始める

失敗回避のための実践的戦略

目標設定の重要性

- 短期目標:1ヶ月で1曲完成

- 中期目標:3ヶ月で5曲完成

- 長期目標:1年でアルバム制作

学習リソースの効果的活用

- YouTube チャンネル

- DTM初心者向けチャンネルの定期視聴

- 具体的な制作過程の学習

- 様々なジャンルの制作方法を学ぶ

- オンラインコミュニティ

- DTM初心者コミュニティへの参加

- 作品への建設的なフィードバック

- 他の初心者との情報交換

継続するためのマインドセット

- 完璧を求めすぎない

- 他人との比較より自分の成長に注目

- 失敗を学習機会として捉える

- 小さな成功を積み重ねる

- 楽しむことを最優先にする

成功への具体的ロードマップ

最初の1ヶ月

- DAWの基本操作をマスター

- 付属音源で1曲完成

- 基本的なコード進行を3つ覚える

- リファレンス楽曲を5曲選定

2-3ヶ月目

- 基本的なミックス技術を習得

- 音楽理論の基礎を学習

- 月1曲のペースで制作

- 他の制作者とのつながりを作る

4-6ヶ月目

- ジャンル特有の制作技法を学習

- 必要に応じて機材を追加

- 作品のクオリティ向上を図る

- 発表の場を見つける

まとめ

DTM初心者が陥りやすい5つの失敗は、適切な知識と戦略があれば必ず回避できます。重要なのは、完璧を求めすぎずに継続的な学習と実践を続けることです。

成功のキーポイント

- 機材よりも技術と知識の向上を優先

- 音楽理論は実践と並行して学習

- 完成を重視し、完璧主義を避ける

- リファレンス楽曲を効果的に活用

- 基本的なミックス技術から着実に習得

これらのポイントを意識して、楽しみながらDTMスキルを向上させていきましょう。失敗を恐れずに、多くの楽曲制作にチャレンジすることが、最終的な成功への近道です。

スポンサーリンク

スポンサーリンク