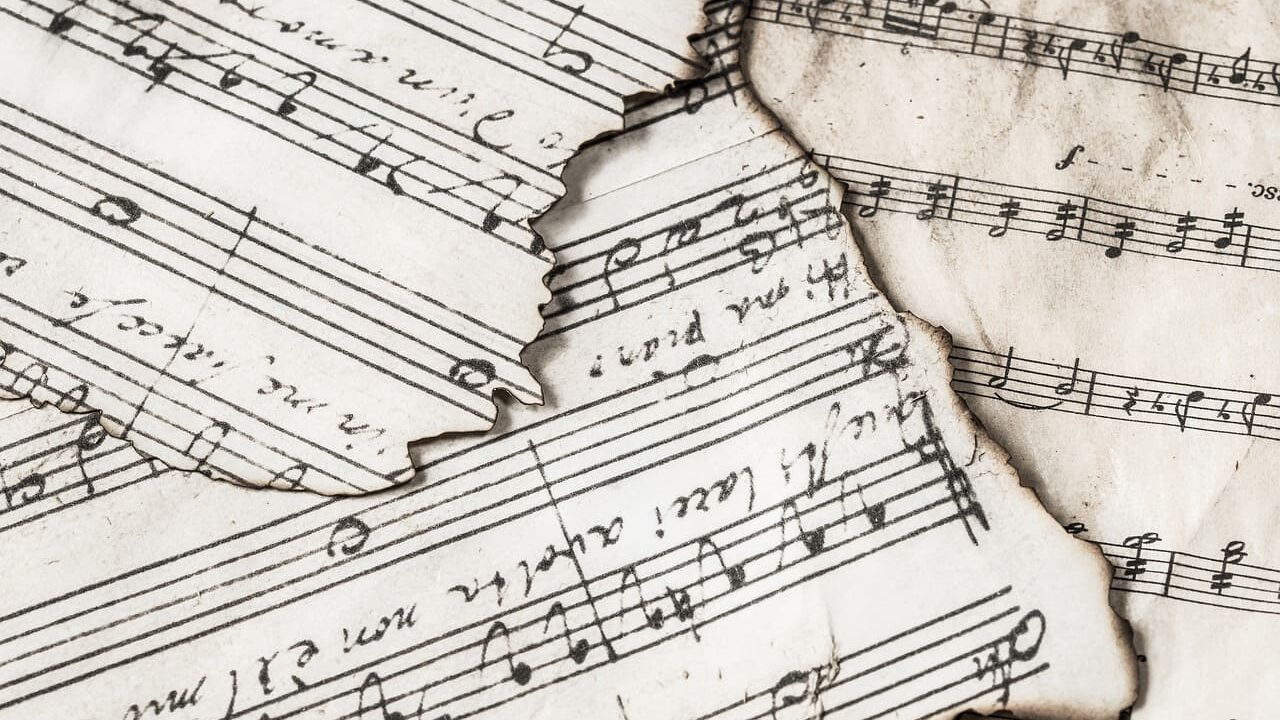

対位法(カウンターポイント)は、複数の独立したメロディーラインを組み合わせる作曲技法です。この記事では、古典的な対位法の基本から現代音楽での応用まで、立体的で豊かな音楽作りのテクニックを解説します。

対位法とは?基本概念の理解

対位法(Counterpoint)は、複数の独立したメロディーライン(声部)を同時に進行させ、互いに調和させながら音楽を構築する作曲技法です。「点に対する点」を意味するラテン語「punctus contra punctum」が語源となっています。

対位法の基本原理

- 各声部が独立したメロディー性を持つ

- 声部間の和声的関係を適切に管理

- 水平(旋律)と垂直(和声)の両方を考慮

- 時間軸での音楽的対話を創出

なぜ対位法が重要なのか

現代の音楽制作において、対位法は楽曲に深みと立体感を与える重要な技法です。単純なコード進行に比べ、より複雑で興味深い音楽的展開を可能にします。

対位法の種類と特徴

1. 第1類対位法(1対1対位法)

基本原理: 定旋律(カンタス・フィルムス)の各音に対して1つの音を配置

特徴: 最もシンプルで基礎的な対位法

現代応用: バッキングボーカル、シンプルなカウンターメロディー

2. 第2類対位法(2対1対位法)

基本原理: 定旋律の1音に対して2音を配置

特徴: より流動的で装飾的な対旋律

現代応用: ギターアルペジオ、ピアノの内声部

3. 第4類対位法(シンコペーション)

基本原理: 強拍で不協和音、弱拍で解決

特徴: リズム的な緊張感と解決感

現代応用: ジャズ、R&B、ラテン音楽のシンコペーション

現代音楽での対位法活用

ロック・ポップスでの応用

典型的な活用例:

– ベースラインと対位するギターメロディー

– ボーカルメロディーに対するカウンターメロディー

– ドラムパターンとシンコペートするベースライン

ビートルズの「Something」や「Here Comes the Sun」では、美しい対位法的な要素が楽曲の魅力を高めています。

ジャズでの応用

ジャズにおける対位法の特徴

- ウォーキングベースとメロディーの独立性

- インプロヴィゼーションでの対位的思考

- コンピング(伴奏)での複旋律的アプローチ

- ビッグバンドでのセクション間の対話

電子音楽・EDMでの応用

現代的なアプローチ:

– アルペジエーターで作る複層的なパターン

– シーケンサーを使った複数のメロディーライン

– ポリリズミックなドラムパターンとの組み合わせ

実践的な対位法作曲テクニック

基本的な作曲手順

- 主旋律の設定 – まず魅力的な主旋律を作成

- 対旋律の構想 – 主旋律と対話する副旋律を考案

- 音程関係の確認 – 協和音程・不協和音程の適切な配置

- リズム関係の調整 – 各声部のリズミックな独立性を確保

効果的な対位法のルール

協和音程: 完全1度、完全5度、完全8度、長短3度、長短6度

不協和音程: 長短2度、完全4度、長短7度、増減音程

基本原則:

– 不協和音程は準備と解決が必要

– 平行5度・8度は避ける

– 各声部の独立性を保つ

現代的なルールの柔軟化

現代音楽では古典的なルールを創造的に破ることで新しい響きや表現を生み出します。

現代的アプローチの例:

– 意図的な平行5度・8度の使用

– 不協和音程の解決せずに活用

– モーダルな響きでの対位法

– 無調・十二音技法での対位法

ジャンル別対位法活用例

バロック・クラシカル

特徴:

– 主題と応答の厳格な対位関係

– 反行形、拡大形、縮小形の使用

– カノン技法の精緻な展開

現代への応用:

楽曲の展開部やブリッジセクションでの複旋律的展開

ジャズ・フュージョン

ジャズ対位法の特徴:

– インプロヴィゼーションでの即興的対位

– ウォーキングベースの独立性

– コンピングでの複層的なアプローチ

– ビバップフレーズの対位的構築

プログレッシブロック

プログレでの対位法活用

- 複雑な楽器編成での各パート独立性

- キーボードとギターの対話的演奏

- 変拍子と対位法の組み合わせ

- 長大な楽曲での構造的な対位関係

アニソンでの対位法活用

アニソンでは、感情表現の豊かさと楽曲の立体感を高めるために対位法が効果的に使用されています。

1. ストリングスセクション:

ヴァイオリン1とヴァイオリン2の対話的な旋律

2. ボーカルアレンジ:

メインボーカルとハーモニーボーカルの独立性

3. 楽器間の対話:

ピアノとギターの対位的なフレーズ交換

DAWでの対位法制作実践

効率的な制作ワークフロー

- 主旋律の録音・打ち込み – まず基本となるメロディーを作成

- 対旋律の構想 – 主旋律を聴きながら対話するライン作成

- 音程・リズムチェック – 両声部の関係性を視覚的・聴覚的に確認

- バランス調整 – パン、音量、音色で各声部の独立性を確保

DAWでの便利な機能

- ピアノロール表示での音程関係の視覚確認

- ソロ機能での個別声部チェック

- MIDIエディットでのタイミング調整

- 異なる音色での対旋律の試聴

Logic Proでの実践例

基本セットアップ:

1. Sculpture(主旋律)

2. Vintage Piano(対旋律)

3. Stereo Delayで空間的分離

4. ChromaVerbで奥行き感演出

高度な対位法技法

1. カノン(輪唱)

同じ旋律を異なるタイミングで開始する技法です。パッヘルベルのカノンが有名ですが、現代音楽でも広く活用されています。

カノンの種類:

– 斉唱カノン(同じ高さ)

– 移高カノン(異なる高さ)

– 反行カノン(上下逆転)

– 逆行カノン(時間を逆行)

2. フーガ(遁走曲)

主題が異なる声部で順次提示され、対位的に発展していく複雑な形式です。

提示部: 主題→応答→対主題

展開部: 主題の変形、転調、ストレット

終結部: ペダルポイント、主調への回帰

3. インベンション

バッハが確立した2声部での対位法的小品形式です。現代でも教育的価値が高く、作曲練習に適しています。

対位法の練習方法

段階別練習メニュー

- カンタス・フィルムス練習: 既存のスケールに1対1で対旋律を追加

- インターバル練習: 3度、6度、10度での平行移動

- 簡単なカノン: 「かえるの歌」などの童謡でカノン練習

- バッハインベンション: 2声インベンションの分析と模倣

- ジャズスタンダード: 既存曲にカウンターメロディー追加

- 楽器編成練習: 弦楽四重奏などでの4声体練習

上級練習

- フーガ作曲: 短いフーガの作曲

- 現代技法の応用: 十二音技法、モーダル対位法

- ジャンル融合: 異なるスタイルでの対位法実験

よくある失敗と対処法

1. 声部の独立性不足

問題: 対旋律が主旋律の影のような動きになってしまう

対処法: リズム、音程、方向性で明確な差別化を図る

2. 不適切な不協和の処理

問題: 不協和音程が適切に解決されない

対処法: 古典ルールを学び、意図的に破る場合も理由を明確に

3. リズム的単調さ

問題: 各声部のリズムが似通ってしまう

対処法: 声部ごとに異なるリズムパターンを設定

現代作曲家に学ぶ対位法

特徴:

– 同じパターンを微妙にずらして重ねる

– ミニマル音楽での対位法的アプローチ

– 現代的なカノン技法の発展

特徴:

– 民族音楽と対位法の融合

– 現代的な不協和音程の活用

– 教育的価値の高い対位法作品

実例分析:名曲の対位法

バッハ「フーガの技法」:

– 対位法技術の究極的な体系化

– 主題変形の可能性を極限まで追求

ビートルズ「Because」:

– 3声のハーモニーが対位法的に構築

– ポップスでの対位法の美しい実例

まとめ:対位法で音楽に深みを

対位法は古典から現代まで受け継がれる、音楽の本質的な技法です。複数の独立したメロディーラインが織りなす音楽は、単旋律では表現できない豊かさと深みを持っています。

対位法をマスターするための5つのステップ

- 古典的なルールを理解し基礎を固める

- 簡単な2声練習から始めて徐々に発展

- 様々なジャンルでの応用例を研究する

- DAWを活用して実践的な制作経験を積む

- 現代的なアプローチで創造的に発展させる

まずはシンプルな2声の対位法から始め、徐々に複雑な技法へと発展させていきましょう。理論的な学習と実践的な作曲を組み合わせることで、対位法の真の魅力を理解し、自分の音楽表現に活かすことができます。対位法を通じて、より立体的で魅力的な音楽を創造していきましょう。