作曲において、コード進行は楽曲の印象を大きく左右する要素の一つです。

特にDTMで作曲をする際、豊富な音源やエフェクトを活用できるLogic Proを使うことで、より洗練されたサウンドを作り出すことができます。

この記事では、Logic Proユーザーに向けて、おしゃれで使いやすいコード進行パターンを厳選して5つご紹介します。これらのコード進行は、ポップス、R&B、Lo-Fi Hip Hopなど、様々なジャンルに応用可能です。ぜひあなたの楽曲制作に取り入れて、一段上のクオリティを目指しましょう。

1. 浮遊感のあるメロディに最適!王道ディミニッシュ進行

ディミニッシュ進行とは?

ディミニッシュコードは、独特の緊張感と不安定さを持つコードです。このコードを効果的に使うことで、楽曲にドラマチックな展開や切ない雰囲気を加えることができます。特に、王道ディミニッシュ進行は、多くの楽曲で使用されており、その効果は実証済みです。

特徴:

- 独特の緊張感と解放感

- ドラマチックな展開を作りやすい

- 様々なジャンルに適用可能

コード進行例

Am – Dm – G – C – F – Bdim – E7 – Am

この進行は、Am(イ短調)を基調としており、終止形のE7からAmに戻ることで、楽曲に安定感を与えます。Bdim(ロ・ディミニッシュ)は、F(ヘ長調)との組み合わせで、より緊張感を高める効果があります。

使用例:

バラード、ポップス、映画音楽など、感情的な表現を必要とする楽曲に最適です。特に、サビ前の盛り上げや、ブリッジ部分での展開に効果的です。

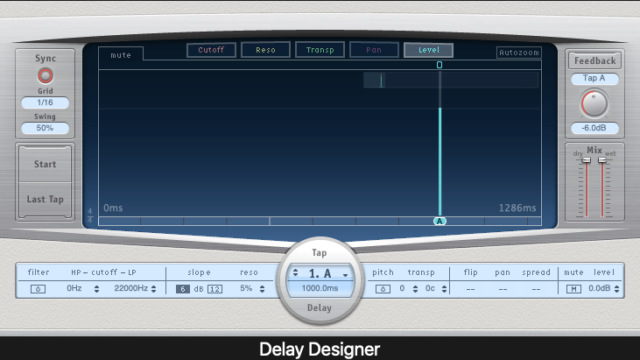

Logic Proでの活用法

Logic Proの豊富な音源ライブラリを活用して、ディミニッシュコードの響きを最大限に引き出しましょう。ストリングスやピアノのレイヤーを重ねることで、より深みのあるサウンドに仕上がります。また、Logic Pro内蔵のエフェクト(リバーブ、ディレイなど)を調整することで、楽曲全体の雰囲気をコントロールできます。

ポイント:

ディミニッシュコードは、使い方によっては楽曲全体のバランスを崩してしまう可能性があります。コードの配置や音量バランスに注意し、楽曲全体の流れを意識しながら使用しましょう。

2. おしゃれな雰囲気満載!ツーファイブ進行のバリエーション

ツーファイブ進行とは?

ツーファイブ進行は、ジャズやポピュラー音楽で頻繁に使用されるコード進行の一つです。この進行は、安定感と進行感を兼ね備えており、様々なバリエーションが存在します。ここでは、Logic Proで使えるおしゃれなツーファイブ進行のバリエーションをご紹介します。

特徴:

- 安定感と進行感を両立

- 様々なバリエーションが存在

- おしゃれな雰囲気を作りやすい

コード進行例

Dm7 – G7 – CM7 – Am7 – Dm7 – G7 – CM7

この進行は、CM7(ハ長調7th)を基調としており、ツーファイブ進行を繰り返すことで、楽曲に安定感と心地よい流れを与えます。Am7(イ短調7th)を加えることで、より洗練された雰囲気を演出できます。

使用例:

ジャズ、ポップス、R&Bなど、洗練された雰囲気を必要とする楽曲に最適です。特に、イントロやAメロで使用することで、楽曲全体の印象を向上させることができます。

Logic Proでの活用法

Logic ProのFlex Pitch機能を使用すると、コードのボイシングを自由に変更できます。これにより、ツーファイブ進行のコードに独自の解釈を加えることができ、より個性的なサウンドを作り出すことができます。また、Logic Pro内蔵のDrummer機能を使用すると、ツーファイブ進行に最適なドラムパターンを自動生成できます。

ポイント:

ツーファイブ進行は、コードのテンション(9th, 11th, 13thなど)を加えることで、より複雑で洗練されたサウンドにすることができます。Logic ProのChord Trigger MIDI FXを使用すると、簡単にテンションコードを生成できます。

3. 切ないメロディが映える!マイナーキーのクリシェ進行

クリシェ進行とは?

クリシェ進行は、ベースラインが滑らかに変化するコード進行です。特にマイナーキーで使用すると、切ない雰囲気やドラマチックな展開を演出することができます。ここでは、Logic Proで使えるマイナーキーのクリシェ進行をご紹介します。

特徴:

- ベースラインが滑らかに変化

- 切ない雰囲気やドラマチックな展開を演出

- マイナーキーとの相性が良い

コード進行例

Am – AmM7 – Am7 – Am6

この進行は、Am(イ短調)を基調としており、ベースラインがA – G# – G – F#と滑らかに変化します。このベースラインの変化が、楽曲に独特の雰囲気を与えます。

使用例:

バラード、R&B、映画音楽など、切ない感情を表現する楽曲に最適です。特に、サビやブリッジ部分で使用することで、楽曲に深みを与えることができます。

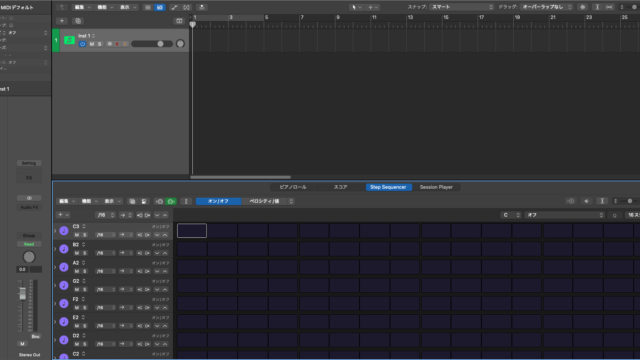

Logic Proでの活用法

Logic ProのStep Sequencerを使用すると、ベースラインを視覚的に編集できます。これにより、クリシェ進行のベースラインをより細かく調整し、独自のサウンドを作り出すことができます。また、Logic Pro内蔵のCompressorを使用すると、ベースラインの音圧を調整し、楽曲全体のバランスを整えることができます。

ポイント:

クリシェ進行は、コードのボイシングを変えることで、より多様な表現が可能です。Logic ProのChord Trigger MIDI FXを使用すると、様々なボイシングを試すことができます。

4. おしゃれで都会的な響き!分数コードを効果的に使う

分数コードとは?

分数コードは、ベース音とコードのルート音が異なるコードです。このコードを使用することで、楽曲に独特の響きや進行感を与えることができます。ここでは、Logic Proで使える分数コードの効果的な使い方をご紹介します。

特徴:

- ベース音とコードのルート音が異なる

- 独特の響きや進行感

- おしゃれで都会的な雰囲気

コード進行例

CM7 – Em7/B – Am7 – D7/F# – G7

この進行は、CM7(ハ長調7th)を基調としており、Em7/B(Eマイナー7th on B)、D7/F#(D7 on F#)といった分数コードを使用することで、ベースラインが滑らかに変化し、楽曲に洗練された雰囲気を与えます。

使用例:

ポップス、R&B、シティポップなど、都会的な雰囲気を表現する楽曲に最適です。特に、イントロやAメロで使用することで、楽曲全体の印象を向上させることができます。

Logic Proでの活用法

Logic ProのPiano Roll Editorを使用すると、ベースラインを視覚的に編集できます。これにより、分数コードのベース音をより細かく調整し、独自のサウンドを作り出すことができます。また、Logic Pro内蔵のEQを使用すると、ベースラインの音域を調整し、楽曲全体のバランスを整えることができます。

ポイント:

分数コードは、コードの構成音を理解することで、より効果的に使用することができます。Logic ProのChord Trigger MIDI FXを使用すると、分数コードの構成音を視覚的に確認できます。

5. 懐かしさと新しさが同居!代理コードを巧みに取り入れる

代理コードとは?

代理コードは、元のコードと似た機能を持つ別のコードです。このコードを使用することで、楽曲に意外性や深みを与えることができます。ここでは、Logic Proで使える代理コードの巧みな取り入れ方をご紹介します。

特徴:

- 元のコードと似た機能を持つ

- 意外性や深みを与える

- 懐かしさと新しさが同居

コード進行例

C – Em – Am – G – F – C/E – Dm – G

この進行は、C(ハ長調)を基調としており、Em(Eマイナー)はCの代理コード、C/E(C on E)はF(ヘ長調)の代理コードとして使用されています。これらの代理コードを使用することで、楽曲に懐かしさと新しさが同居する独特の雰囲気を与えます。

使用例:

ポップス、ロック、フォークなど、幅広いジャンルで使用できます。特に、サビやブリッジ部分で使用することで、楽曲に深みを与えることができます。

Logic Proでの活用法

Logic ProのChord Trackを使用すると、コード進行を視覚的に管理できます。これにより、代理コードの配置や音量バランスをより細かく調整し、独自のサウンドを作り出すことができます。また、Logic Pro内蔵のArpeggiator MIDI FXを使用すると、代理コードにアルペジオを加えることで、より動きのあるサウンドを作り出すことができます。

ポイント:

代理コードは、元のコードの機能に合わせて選ぶことが重要です。Logic ProのChord Trigger MIDI FXを使用すると、様々な代理コードを試すことができます。

まとめ

この記事では、Logic Proユーザーに向けて、おしゃれで使いやすいコード進行パターンを5つご紹介しました。これらのコード進行は、あなたの楽曲制作のインスピレーションとなり、より洗練されたサウンドを作り出すための強力なツールとなるでしょう。ぜひLogic Proの機能を最大限に活用して、独自の音楽表現を追求してください。

メモ:

今回ご紹介したコード進行はあくまで一例です。これらのコード進行を参考に、自分自身の音楽的なセンスを加えて、オリジナルのコード進行を作り出すことをおすすめします。