はじめに

アンプシミュレーターは便利なツールですが、「音がこもる」「抜けが悪い」という問題に悩まされることがあります。この記事では、アンプシムで音がこもる原因と、それを解決する10の実践的な方法をご紹介します。

1. EQでの中音域強化

最も効果的で基本的な解決法です。人間の耳に最も敏感な中音域をブーストすることで音抜けが劇的に向上します。

推奨EQ設定

- 1-3kHz:+2〜4dB(プレゼンス向上)

- 4-6kHz:+1〜3dB(明瞭度向上)

- 200-500Hz:-1〜2dB(不要な低音域カット)

2. ハイパスフィルターの活用

不要な低音域をカットすることで、中高音域がクリアになり音抜けが改善されます。

設定のポイント

- 80-120Hzでハイパスフィルターを設定

- ベースとの帯域被りを避ける

- 楽曲のキーに応じて微調整

3. キャビネットIR(インパルスレスポンス)の見直し

使用するキャビネットIRによって音の特性が大きく変わります。明瞭な音のIRを選択することが重要です。

おすすめキャビネットIR

- Celestion Vintage 30:バランスの良い中音域

- Celestion Greenback:ヴィンテージながら明瞭

- Jensen C12K:明るく抜けの良い音色

4. マイクポジションの調整

IRに含まれるマイクポジション情報を活用して、より明瞭な音を得られます。

効果的なマイクポジション

- On-Axis:直接的で明瞭な音

- Off-Axis:自然で温かみのある音

- Edge:高音域が強調される

- 複数のポジションをブレンド

5. ゲインステージングの最適化

各段階でのゲイン設定を適切に行うことで、音の飽和を防ぎクリアな音を維持できます。

ゲイン設定の基本

- 入力段:-6dB〜0dBの範囲で設定

- アンプ段:適度な歪みレベルに調整

- 出力段:デジタルクリップを避ける

6. コンプレッションの適切な使用

過度なコンプレッションは音をこもらせる原因となります。適切な設定で音の明瞭度を保ちましょう。

コンプレッサー設定

- Ratio:2:1〜4:1程度に設定

- Attack:速めに設定(アタックを活かす)

- Release:楽曲に合わせて調整

- Threshold:過度な圧縮を避ける

7. サチュレーション・ディストーションの調整

歪みエフェクトの設定によって音の明瞭度が大きく変わります。バランスの取れた歪みを心がけましょう。

歪み調整のコツ

- 過度な歪みは避ける

- 中音域を重視した歪み設定

- クリーンブレンドの活用

- マルチバンド歪みの検討

8. リバーブ・ディレイの見直し

空間系エフェクトの過度な使用は音をこもらせる原因となります。適度な使用を心がけましょう。

空間系エフェクトの調整

- リバーブは20-30%程度に抑える

- プリディレイを活用してクリアネスを保つ

- 高音域のリバーブをカット

- ディレイのフィードバックを適度に調整

9. パラレルプロセッシングの活用

元の信号とエフェクト処理された信号を並列で処理することで、音の明瞭度を保ちながらエフェクトを適用できます。

パラレル処理の例

- パラレルコンプレッション

- パラレルEQ

- パラレルディストーション

- ドライ信号とのブレンド

10. モニタリング環境の見直し

音がこもって聞こえる原因がモニタリング環境にある場合もあります。リスニング環境を最適化しましょう。

モニタリング改善点

- モニタースピーカーの位置調整

- 部屋の音響処理

- ヘッドホンでのクロスチェック

- 複数のモニタリングシステムでの確認

実践的なトラブルシューティング

問題解決のための段階的アプローチをご紹介します。

Step 1: 基本設定の確認

- 入力レベルの確認

- サンプルレートの統一

- バッファサイズの調整

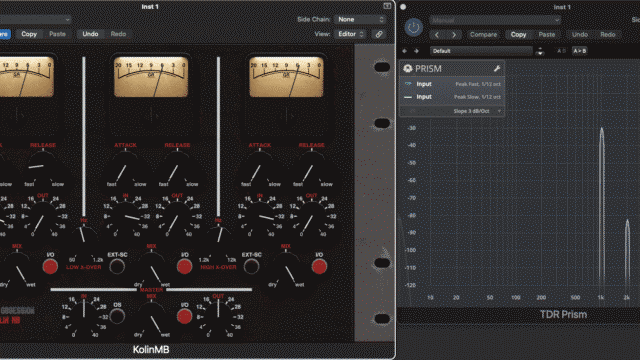

Step 2: 音色の分析

- スペクトラムアナライザーで周波数特性を確認

- 問題のある周波数帯域を特定

- リファレンス音源との比較

Step 3: 段階的な改善

- 一つずつ設定を変更

- 変更前後の比較録音

- 客観的な評価の実施

アンプシム別の特徴と対策

Neural DSP製品

- 明瞭度が高いが、時として硬くなりがち

- キャビネットIRの選択が重要

- 内蔵EQの積極的活用

Bias FX/Amp

- 温かみがあるが、こもりやすい傾向

- ハイパスフィルターの積極的使用

- プレゼンスコントロールの活用

AmpliTube

- リアルな音色だが設定が複雑

- マイクプリアンプの調整が重要

- マスタリングセクションの活用

まとめ

アンプシミュレーターの音こもり問題は、適切な知識と設定によって確実に改善できます。この記事で紹介した10の方法を段階的に試すことで、あなたの求める明瞭で抜けの良い音を実現できるでしょう。

重要なポイント

- 一度に全てを変更せず、段階的に改善する

- 周波数分析ツールを活用する

- リファレンス音源との比較を行う

- モニタリング環境も考慮に入れる

- 設定の記録を残し、再現可能にする

明瞭で抜けの良いアンプシムサウンドで、より表現力豊かな演奏を楽しんでください!