Electronic Dance Music(EDM)は、世界中のフェスティバルやクラブで最も人気のあるジャンルの一つです。強烈なドロップ、躍動的なビート、そして圧倒的な音圧が特徴的で、多くのDTMクリエイターが憧れるサウンドです。

しかし、EDMの制作には独特のテクニックが必要です。特に「ドロップ」の作り方、サイドチェインコンプレッション、レイヤーシンセの使い方、ビルドアップの構築など、初心者が最初に躓きやすいポイントが数多くあります。

この記事では、EDM制作の基礎から応用まで、実践的なテクニックを詳しく解説します。

目次

- EDMとは?主要サブジャンルの特徴

- EDMトラックの基本構成

- ドロップの作り方【核心テクニック】

- ビルドアップの構築方法

- サイドチェインコンプレッションの活用

- シンセサイザーのレイヤリングテクニック

- EDMミックス&マスタリングの基礎

- ジャンル別制作テクニック

- まとめ

EDMとは?主要サブジャンルの特徴

EDM(Electronic Dance Music)は、電子音楽の総称で、多様なサブジャンルが存在します。それぞれのジャンルには独自のBPM、音色、構成があります。

主要EDMサブジャンル

Big Room House

- BPM: 126-130

- 特徴: シンプルで力強いキック、ミニマルな構成、巨大なドロップ

- 代表アーティスト: Martin Garrix、Hardwell、Dimitri Vegas & Like Mike

Future Bass

- BPM: 140-160

- 特徴: 柔らかいシンセパッド、ボーカルチョップ、感情的なメロディ

- 代表アーティスト: Flume、Illenium、San Holo

Dubstep

- BPM: 140

- 特徴: 重いベースライン、ワブルベース、ハーフタイムドラム

- 代表アーティスト: Skrillex、Excision、Virtual Riot

Progressive House

- BPM: 125-130

- 特徴: 長いビルドアップ、メロディック、エモーショナル

- 代表アーティスト: Deadmau5、Eric Prydz、Above & Beyond

BPM設定の重要性

各ジャンルの標準BPMを理解することは、EDM制作の基本です。BPMはトラック全体のエネルギーとダンサビリティを決定します。

- House系: 120-130 BPM

- Dubstep/Drum & Bass: 140-174 BPM

- Trap: 70-80 BPM(ハーフタイム感覚で140-160)

- Trance: 130-150 BPM

EDMトラックの基本構成

EDMトラックは、明確なセクション構成を持っています。この構造を理解することが、説得力のあるトラック作りの第一歩です。

典型的なEDMトラック構成

- イントロ (Intro): 8-16小節、雰囲気を作りグルーヴを確立

- ビルドアップ (Build-up): 8-16小節、テンションを徐々に高める

- ドロップ (Drop): 16-32小節、トラックのクライマックス

- ブレイクダウン (Breakdown): 8-16小節、エネルギーを下げてリフレッシュ

- セカンドビルドアップ: 8-16小節、再度テンションを高める

- セカンドドロップ: 16-32小節、バリエーションを加えた2回目のクライマックス

- アウトロ (Outro): 8-16小節、徐々にフェードアウト

プロのテクニック: 各セクションは8または16小節の倍数で構成するのが基本です。これによりDJミックスしやすく、リスナーにも自然な流れを提供できます。

ドロップの作り方【核心テクニック】

ドロップはEDMトラックの最も重要な部分です。インパクトのあるドロップを作ることがEDM制作の核心と言えます。

効果的なドロップパターン

1. キックとベースの連携

EDMドロップの基盤は、キックドラムとベースラインの完璧な統合です。

- キック: 50-80Hzにパンチを持たせる

- ベース: 80-200Hzで厚みを出す

- サブベース: 30-60Hzで重低音を支える

2. レイヤーシンセによる音圧

単一のシンセではなく、複数のレイヤーを重ねて音の厚みと複雑さを作ります。

- 低域レイヤー: サブベース、ベースライン

- 中域レイヤー: メインシンセリード、パッド

- 高域レイヤー: プラック、FXサウンド

3. リズミックバリエーション

16小節ごとに小さな変化を加えることで、リスナーの興味を維持します。

- フィルスイープの追加

- パーカッションパターンの変更

- ベースラインのバリエーション

- ボーカルチョップの挿入

注意: ドロップで多くの要素を詰め込みすぎると、ミックスが濁り、インパクトが弱まります。周波数帯域を意識して、各要素に明確な役割を持たせましょう。

ドロップのダイナミクス設定

周波数帯域の配置

- 20-60Hz: サブベース(モノラル)

- 60-200Hz: ベースライン、キックの本体

- 200-500Hz: 中低域パッド、ベースの倍音

- 500Hz-2kHz: メインシンセ、ボーカル

- 2kHz-8kHz: リード、ハイハット、スネア

- 8kHz以上: エアー感、シンバル、FX

ビルドアップの構築方法

ビルドアップは、ドロップへの期待感を最大化する重要なセクションです。効果的なビルドアップがあるからこそ、ドロップのインパクトが際立ちます。

ビルドアップテクニック

1. ホワイトノイズライザー

徐々に音量とフィルターを上げていくホワイトノイズは、最も効果的なビルドアップ要素です。

- ローパスフィルターを自動化して開いていく

- 音量を徐々に上げる(オートメーション)

- ステレオワイドを広げて空間を作る

2. スネアロール

連続するスネアヒットで緊張感を演出します。

- 8分音符から始めて、16分音符、32分音符へと細かくする

- リバーブを徐々に深くする

- ピッチを少しずつ上げる

3. ベースライン削除

ビルドアップの最後の1-2小節でベースとキックを完全に抜くことで、ドロップのインパクトを最大化します。

4. リバーブとディレイの増大

空間系エフェクトを徐々に強めることで、浮遊感と期待感を作ります。

プロのテクニック: ビルドアップの最後の1拍(ドロップ直前)は完全な無音にすることで、ドロップの衝撃を劇的に高めることができます。この技法は「サイレンスドロップ」と呼ばれます。

サイドチェインコンプレッションの活用

サイドチェインコンプレッションは、EDM制作で最も重要なテクニックの一つです。キックドラムに合わせて他の楽器の音量を下げることで、グルーヴと明瞭さを生み出します。

サイドチェインコンプレッションの設定

基本設定

- ベース、パッド、シンセにコンプレッサーを挿入

- サイドチェイン入力をキックトラックに設定

- 以下のパラメーターを調整:

- Ratio: 4:1 – 8:1

- Attack: 0-10ms(速めに設定)

- Release: 50-150ms(曲のテンポに合わせる)

- Threshold: -20dB〜-10dB

注意: サイドチェインを強くかけすぎると、ポンピング効果が不自然になります。特にボーカルやメロディには控えめに適用しましょう。

サイドチェインを適用すべき要素

- ベースライン(必須)

- パッドシンセ

- リードシンセ(軽く)

- ホワイトノイズ

- FXサウンド

サイドチェインを避けるべき要素

- メインボーカル

- ドラムバス全体

- トランジションFX(場合による)

シンセサイザーのレイヤリングテクニック

プロレベルのEDMサウンドを作るには、複数のシンセレイヤーを効果的に組み合わせるスキルが不可欠です。

EDM制作に最適なシンセプラグイン

Serum (Xfer Records)

- 特徴: ウェーブテーブルシンセの決定版、視覚的な波形編集

- 得意分野: ベースサウンド、リードシンセ、FX

- 価格: $189(Splice経由で月額$9.99のサブスク可)

Massive X (Native Instruments)

- 特徴: 深いモジュレーション機能、豊富なプリセット

- 得意分野: Dubstepベース、アグレッシブなリード

- 価格: $199(Komplete付属)

Sylenth1 (LennarDigital)

- 特徴: クリアで温かみのあるアナログサウンド、軽量

- 得意分野: プラック、パッド、クラシックEDMサウンド

- 価格: €139

Vital (Matt Tytel) – 無料

- 特徴: Serumライクな機能を無料で提供

- 得意分野: あらゆるEDMサウンド

- 価格: 無料(Pro版$80)

レイヤリング戦略

3層レイヤリングアプローチ

レイヤー1: 低域(サブベース)

- 波形: サイン波またはトライアングル波

- 周波数帯域: 30-80Hz

- 処理: モノラル化、EQでハイカット(150Hz以下のみ)

レイヤー2: 中域(メインベース/リード)

- 波形: ソウ波、スクエア波、ウェーブテーブル

- 周波数帯域: 100-2000Hz

- 処理: ディストーション、フィルター、モジュレーション

レイヤー3: 高域(倍音/エアー感)

- 波形: ホワイトノイズ、高周波ウェーブテーブル

- 周波数帯域: 2kHz以上

- 処理: ステレオワイド、リバーブ、ハイパスEQ

パワフルなリードサウンドの作り方

ステップ1: 基本波形の選択

Serumでソウ波を選択(明るく攻撃的なサウンド)

ステップ2: フィルター設定

- ローパスフィルター: カットオフ2kHz、レゾナンス30%

- エンベロープをフィルターカットオフにアサイン

ステップ3: ユニゾン

- ボイス数: 4-7

- デチューン: 10-20%

- ブレンド: 50-70%

ステップ4: エフェクト

- ディストーション(軽く、5-10%)

- コーラス(ステレオワイド)

- リバーブ(短めのプレート、10-15%ミックス)

ステップ5: レイヤリング

同じMIDIノートで別のシンセを重ね、1オクターブ下のサブレイヤーを追加

プロのテクニック: レイヤーごとに異なるパンニングを設定すると、ステレオイメージが広がり、より立体的なサウンドになります。例えば、メインレイヤーは中央、サブレイヤーは左右に15-20%振るなど。

EDMミックス&マスタリングの基礎

優れた楽曲も、適切なミックス・マスタリングがなければ完成しません。EDMでは特にラウドネスと明瞭さのバランスが重要です。

EDMミックスの基本ステップ

1. ゲインステージング

各トラックの音量を適切に設定し、マスターバスがクリッピングしないようにします。

- マスターフェーダーのピークが-6dB〜-3dBになるよう調整

- 個々のトラックは-12dB〜-6dB程度に設定

2. EQ処理

各楽器の周波数帯域を明確にします。

- キック: 50-80Hzをブースト、200-400Hzをカット(濁りを除去)

- ベース: 100Hz以下をモノラル化、500Hz付近をカット

- シンセ: 100Hz以下をハイパスフィルターでカット

- ボーカル: 3-5kHzをブースト(明瞭さ)、80Hz以下カット

3. コンプレッション

- ドラムバス: Ratio 2:1-3:1、3-6dBのゲインリダクション

- ベース: Ratio 4:1、4-8dBのゲインリダクション

- シンセバス: Ratio 2:1、2-4dBのゲインリダクション

4. リバーブとディレイ

空間を作りつつ、ミックスを濁らせないバランスが重要です。

- センドバスでリバーブとディレイを設定(直接トラックに挿すより制御しやすい)

- リバーブのプリディレイを10-30ms設定(アタックを保つ)

- リバーブにEQを適用(100Hz以下カット、5kHz以上ブースト)

EDMマスタリングの目標値

- ラウドネス(LUFS): -8 LUFS〜-6 LUFS(Spotify、Apple Music向け)

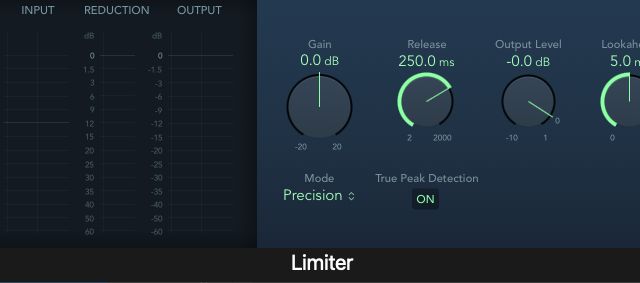

- トゥルーピーク: -1.0 dBTP以下

- ダイナミックレンジ: 6-9 DR(過度な圧縮を避ける)

注意: ラウドネス競争に巻き込まれないことが重要です。-6 LUFSを超えて圧縮すると、ダイナミクスが失われ、リスニング疲労を引き起こします。ストリーミングプラットフォームは自動的にラウドネスを正規化するため、過度な圧縮は逆効果です。

マスタリングチェーンの例

- EQ: 微調整(30Hz以下カット、12kHz以上軽くブースト)

- マルチバンドコンプレッサー: 各帯域の音圧を均一化

- ステレオイメージャー: サイド信号を軽く強調

- リミッター: シーリング-0.3dB、ゲインリダクション2-4dB

- メーター: LUFS、トゥルーピーク、スペクトラムアナライザーで最終確認

ジャンル別制作テクニック

各EDMサブジャンルには独自のテクニックとアプローチがあります。ここでは主要ジャンルごとの具体的な制作ポイントを解説します。

Big Room House

Big Room House制作のポイント

キックの作り方

- 短くパンチのある808キック

- 50Hzに強いサブベース

- ディストーションで倍音を追加

リードサウンド

- シンプルなソウ波ベースのリード

- 大胆なピッチベンド(±12半音)

- 短いフレーズ、キャッチーなメロディ

ドロップパターン

- 4つ打ちキック(全拍にキック)

- 2拍目と4拍目にクラップ/スネア

- ミニマルな構成(要素を絞る)

Future Bass

Future Bass制作のポイント

シンセコード

- スーパーソウまたはデチューンされた波形

- サイドチェインで「ポンピング」効果

- LFOでフィルターをモジュレート

ボーカルチョップ

- ボーカルサンプルを細かくスライス

- リバーブとピッチシフトを適用

- リズミカルに配置

ベースライン

- シンセベース(808ではなく)

- メロディックなベースライン

- ポルタメント/グライドを活用

Dubstep

Dubstep制作のポイント

ワブルベース

- LFOをフィルターカットオフにアサイン

- LFOレート: 1/4音符、1/8音符、1/16音符

- ディストーション、ビットクラッシャーで質感追加

ドラムパターン

- ハーフタイム感覚(140 BPMだが70 BPMのような感覚)

- スネアは3拍目(140 BPMの1小節で)

- 複雑なハイハットパターン

レイヤードベース

- サブベース + ミッドベース + トップエンド

- 各レイヤーに異なる処理

- FM合成、AM合成の活用

プロのテクニック: Dubstepのワブルベースを作る際、複数のLFOを組み合わせると、より複雑で有機的な動きが生まれます。例えば、フィルターカットオフにLFO1(1/8音符)、レゾナンスにLFO2(1/16音符)をアサインするなど。

Progressive House

Progressive House制作のポイント

アルペジオとシーケンス

- プラックシンセで16分音符のアルペジオ

- サイドチェインで脈動感

- 徐々に音色を変化させる(フィルターオートメーション)

長いビルドアップ

- 16-32小節のビルドアップ

- レイヤーを徐々に追加

- フィルタースイープで緊張感を高める

エモーショナルなメロディ

- メジャー/マイナースケールの感情的なメロディ

- パッドで支える

- リバーブとディレイで空間を作る

まとめ

EDM制作は、技術的なスキルと創造性の両方を必要とする奥深いジャンルです。この記事で解説したドロップの作り方、ビルドアップテクニック、サイドチェインコンプレッション、レイヤリング、ミックス&マスタリングは、あらゆるEDMサブジャンルの基礎となります。

EDM制作チェックリスト

- 適切なBPMとジャンルの特性を理解している

- 明確なトラック構成(イントロ、ビルドアップ、ドロップ、ブレイクダウン)

- インパクトのあるドロップ(キック+ベース+レイヤードシンセ)

- 効果的なビルドアップ(ホワイトノイズ、スネアロール、サイレンス)

- サイドチェインコンプレッションで明瞭さとグルーヴ

- 周波数帯域の適切な配置(EQ処理)

- 複数のシンセレイヤーで音の厚み

- 適切なミックスとマスタリング(-8 LUFS〜-6 LUFS)

最も重要なのは、実践を繰り返すことです。理論を学んだら、すぐにDAWで試してみましょう。好きなアーティストのトラックを分析し、そのテクニックを自分の制作に取り入れることも非常に効果的です。

次のステップ: この記事で学んだテクニックを使って、まず8小節のドロップを作ってみましょう。キック、ベース、メインシンセの3つの要素だけでスタートし、徐々にレイヤーを追加していきます。完璧を求めず、まずは形にすることが大切です。

EDM制作の旅は長く、継続的な学習が必要ですが、その過程自体が非常にクリエイティブで楽しいものです。この記事があなたのEDM制作の助けになれば幸いです。