現代アニソン界に大きな影響を与え続ける作曲家・田中秀和。彼の楽曲は独特のコード進行と巧妙な音楽理論で多くのリスナーを魅了しています。今回は田中秀和の代表的な楽曲を詳細に分析し、その作曲技法の秘密を徹底解説します。

田中秀和:現代アニソン界の革新者

田中秀和(たなか ひでかず)は、1980年代からアニメ音楽界で活躍している作曲家・編曲家です。特に2000年代以降のアニソンシーンにおいて、革新的な楽曲を数多く手がけ、現在も第一線で活躍し続けています。

🎵 田中秀和の音楽的特徴

- 複雑なコード進行:ジャズ理論を基盤とした高度な和声

- 転調の巧みな活用:感情の変化を音楽で表現

- テンションコードの多用:現代的で洗練された響き

- モーダルインターチェンジ:借用和音による色彩感

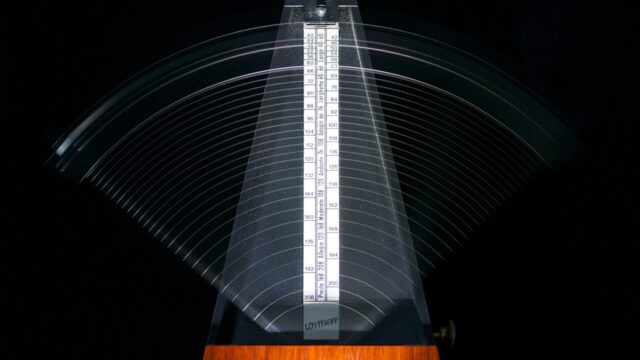

- リズムの革新性:変拍子やポリリズムの活用

代表的な楽曲と作曲技法の分析

1. 『革命機ヴァルヴレイヴ』主題歌での技法

田中秀和が手がけた『革命機ヴァルヴレイヴ』の主題歌は、彼の作曲技法が凝縮された代表作の一つです。

🎼 基本楽曲情報

- キー:F#メジャー

- テンポ:BPM 140

- 拍子:4/4拍子(一部で7/8拍子を使用)

- 特徴:複雑な転調とモーダルインターチェンジ

コード進行の詳細分析

🎹 Aメロ部分のコード進行

F#M7 – G#m7 – AM7 – B7sus4 – B7

- F#M7:トニック機能、安定した出発点

- G#m7:ii度のマイナーセブンス、サブドミナント機能

- AM7:♭III度のメジャーセブンス(借用和音)

- B7sus4→B7:ドミナント機能、解決への期待感

革新ポイント:AM7(♭III度)の使用により、F#メジャーキーでありながら一時的にAメジャーキーの響きを借用。これが独特の浮遊感と洗練された響きを生み出しています。

2. 転調技法の巧みな活用

田中秀和の楽曲における転調は、単なる感情の盛り上がりだけでなく、物語性の表現や心理的な変化を音楽で描写する高度なテクニックです。

🎵 田中秀和の転調パターン

- 短3度上転調:劇的な感情の変化

- 例:F# → A(『革命機ヴァルヴレイヴ』)

- 効果:意外性と緊張感の創出

- 半音上転調:クライマックスの演出

- 例:サビの最終リピート時

- 効果:高揚感と感動的な盛り上がり

- 関係調転調:自然な流れでの調性変更

- 例:Em → G → C(関係調を経由)

- 効果:スムーズな感情の移行

- 遠隔調転調:聴き手の予想を裏切る展開

- 例:C → F# → B♭

- 効果:驚きと新鮮な印象

3. テンションコードによる現代的響き

田中秀和の楽曲では、テンションコードが効果的に使用され、従来のアニソンにはない洗練された響きを作り出しています。

🎼 頻繁に使用されるテンションコード

- add9コード:メジャーコードに9度を追加

- 例:Cadd9 = C-E-G-D

- 効果:透明感と開放感

- sus4コード:3度の代わりに4度を使用

- 例:Csus4 = C-F-G

- 効果:浮遊感と未解決感

- M7コード:メジャーセブンスコード

- 例:CM7 = C-E-G-B

- 効果:洗練された大人っぽい響き

- #11コード:シャープ11度を含むコード

- 例:CM7#11 = C-E-G-B-F#

- 効果:リディアンモードの色彩感

4. モーダルインターチェンジの活用

田中秀和は借用和音(モーダルインターチェンジ)を巧みに使用し、楽曲に豊かな色彩感を与えています。

🎹 Cメジャーキーでのモーダルインターチェンジ例

- ♭VI – ♭VII – I (A♭ – B♭ – C)

- 借用元:Cマイナーキー

- 効果:壮大で感動的な響き

- 使用場面:サビのクライマックス部分

- iv – V – I (Fm – G – C)

- サブドミナントマイナー進行

- 効果:切なさと解決感の融合

- 使用場面:楽曲の締めくくり

- ♭III – ♭VI – ♭VII – I (E♭ – A♭ – B♭ – C)

- 下降的なベースライン

- 効果:ドラマチックな展開

- 使用場面:Bメロからサビへの移行

リズムとメロディの革新性

1. 変拍子の効果的な使用

田中秀和は変拍子を単なる技巧として使うのではなく、楽曲の物語性や感情表現のツールとして活用しています。

🥁 変拍子の活用パターン

- 7/8拍子:不安定感と緊張感の演出

- 使用場面:戦闘シーンや心理的葛藤の表現

- 効果:聴き手の心を掴む不規則なリズム

- 5/4拍子:独特の浮遊感

- 使用場面:幻想的なシーンや異世界の表現

- 効果:現実離れした雰囲気の創出

- 3/4と4/4の混在:拍子の切り替えによる動的な変化

- 使用場面:感情の変化点での効果的な演出

- 効果:リスナーの予想を裏切る意外性

2. メロディライン設計の特徴

田中秀和のメロディは、コード進行と密接に連携し、和声の色彩感を最大限に活かす設計になっています。

🎵 メロディ設計の原則

- コードトーンとテンションの効果的な使い分け

- 安定感を出したい時:コードトーン中心

- 浮遊感を出したい時:テンション中心

- 跳躍音程の戦略的配置

- 7度や9度の跳躍:感情的なインパクト

- 5度の跳躍:力強さと安定感

- クロマティックな動き

- 半音進行:滑らかな移行と洗練された響き

- 転調時の橋渡し:自然な調性変更

楽器アレンジメントの革新

1. オーケストラとバンドサウンドの融合

田中秀和の楽曲では、クラシックオーケストラとロックバンドの要素が巧妙に融合されています。

🎻 オーケストラ要素の活用

- ストリングセクション:感情的な盛り上がりの演出

- ブラスセクション:壮大さと力強さの表現

- ティンパニ:劇的な効果とリズムのアクセント

- ハープ:繊細な装飾音と幻想的な雰囲気

🎸 ロック要素の活用

- ディストーションギター:エネルギッシュな駆動感

- ベースライン:グルーヴ感とハーモニーの支え

- ドラムス:現代的なビートとダイナミクス

- シンセサイザー:未来的な音色と空間演出

2. 音響空間の設計

田中秀和は楽器の配置と音響処理にも細心の注意を払い、立体的な音響空間を創造しています。

🔊 音響空間の工夫

- パンニング:楽器の左右配置による空間演出

- リバーブ:空間の大きさと距離感の表現

- ディレイ:エコー効果による広がり感

- EQ処理:各楽器の住み分けと明瞭度向上

- ダイナミクス:音量の変化による感情表現

具体的な楽曲分析:『Preserved Roses』

T.M.Revolutionとの楽曲『Preserved Roses』を例に、田中秀和の作曲技法を具体的に分析します。

🎼 『Preserved Roses』楽曲分析

キー:E♭メジャー

テンポ:BPM 138

構成:イントロ→Aメロ→Bメロ→サビ→間奏→Aメロ→Bメロ→サビ→Cメロ→サビ→アウトロ

セクション別詳細分析

🎵 イントロ(0:00-0:20)

- コード進行:E♭ – Fm – Gm – A♭

- 特徴:vi-vii-I度のマイナー系進行で神秘的な導入

- 楽器編成:ストリングス、ピアノ、ティンパニ

- 効果:壮大な物語の始まりを予感させる

🎵 Aメロ(0:20-0:50)

- コード進行:E♭ – Cm – A♭ – B♭sus4 – B♭

- 特徴:I-vi-IV-V進行の変形、sus4による浮遊感

- メロディ:コードトーン中心の安定したライン

- 効果:歌詞の内容を支える情感豊かな響き

🎵 Bメロ(0:50-1:10)

- コード進行:Fm – B♭ – Gm – Cm – A♭ – B♭

- 特徴:ii-V-iii-vi-IV-V、サビへの橋渡し機能

- 転調準備:B♭7の使用でサビのE♭への解決感を強化

- 効果:期待感と緊張感の高まり

🎵 サビ(1:10-1:40)

- コード進行:E♭ – A♭ – Fm – B♭ – Gm – Cm – A♭ – B♭

- 特徴:I-IV-ii-V-iii-vi-IV-V、循環的な進行

- メロディ:高音域での感情的な跳躍

- 楽器:フルオーケストラ+ロックバンド

- 効果:圧倒的な感情の爆発と解放感

現代音楽制作への応用

1. DAWでの実装方法

田中秀和の作曲技法をデジタル環境で再現するための具体的な手法を紹介します。

🎛️ Logic Proでの実装例

- コード進行の入力

- Sculpture(物理モデリング音源)でピアノ音色

- テンションコードはMIDI入力で正確に

- オーケストラ音源の活用

- Alchemy:ストリングス、ブラス

- Sculpture:ティンパニ、パーカッション

- 転調の処理

- Key Commandsで調性変更

- MIDI Transform機能で一括移調

- 空間系エフェクト

- ChromaVerb:空間の広がり

- Tape Delay:エコー効果

2. アレンジのコツ

✍️ 田中秀和流アレンジメント

- 楽器の役割分担

- ピアノ:ハーモニーの中核

- ストリングス:感情の表現

- ブラス:クライマックスの演出

- ギター:現代性とエネルギー

- ダイナミクスの設計

- pp(極弱音)からff(極強音)まで計画的に配置

- クレッシェンド、デクレッシェンドの効果的使用

- 音色の変化

- 同じメロディでも楽器を変えて再提示

- 音色による感情の変化を表現

学習のための実践的アプローチ

1. 段階的学習プロセス

📚 習得の順序

- 基礎コード進行(1-2か月)

- ダイアトニックコードの完全理解

- ii-V-I進行の練習

- 基本的な転調パターン

- テンションコード(2-3か月)

- 7th、9th、11th、13thコードの習得

- add9、sus4コードの活用

- コードボイシングの研究

- モーダルインターチェンジ(3-4か月)

- 借用和音の理論理解

- 同主調からの借用パターン

- 効果的な使用場面の習得

- 高度な転調技法(4-6か月)

- 遠隔調転調のマスター

- 一時的転調の活用

- 転調によるストーリーテリング

2. 分析練習の方法

🔍 楽曲分析の手順

- 基本情報の把握

- キー、テンポ、拍子の確認

- 楽曲構成の把握

- コード進行の分析

- 各セクションのコード進行を楽譜化

- 機能和声の分析(T、S、D)

- 借用和音の特定

- メロディ分析

- コードとメロディの関係

- 跳躍音程の効果

- フレージングの特徴

- アレンジ分析

- 楽器編成と役割

- 音響処理の効果

- ダイナミクスの変化

田中秀和技法の現代的意義

1. アニソン界への影響

田中秀和の作曲技法は、現代のアニソン制作に大きな影響を与えています。

影響の具体例:複雑なコード進行の一般化、転調技法の多様化、オーケストラとバンドサウンドの融合など、現在多くのアニソン作曲家が田中秀和のアプローチを参考にしています。

2. 音楽理論教育への貢献

田中秀和の楽曲は、実践的な音楽理論の教材としても非常に価値が高いものです。

📖 教育的価値

- 理論と実践の融合:抽象的な理論を具体的な楽曲で学習

- 現代的な響き:従来の教則本にない現代的なコード進行

- 段階的な複雑化:基礎から高度な技法まで体系的に学習可能

- 感情表現の具体例:音楽理論による感情表現の実践例

今後の発展と可能性

1. AI音楽生成との関連

田中秀和の作曲技法は、AI音楽生成の研究にも重要な示唆を与えています。

🤖 AI技術への応用

- パターン認識:田中秀和の楽曲パターンをAIに学習させる

- コード進行生成:テンションコードや転調を含む進行の自動生成

- 感情分析:音楽理論と感情の関係性のデータ化

- アレンジ支援:オーケストレーションの自動化

2. 次世代作曲家への継承

田中秀和の技法は、次世代の作曲家たちに受け継がれ、さらなる発展を遂げています。

🎼 技法の継承と発展

- デジタル化:DAW技術との融合

- 国際化:海外アーティストによる採用

- ジャンル拡張:アニソン以外のジャンルへの応用

- 教育体系化:音楽学校での正式カリキュラム化

まとめ:田中秀和が示す音楽の未来

田中秀和の作曲技法分析を通じて、現代音楽制作の新たな可能性が見えてきました:

- 高度な音楽理論の実用化:ジャズ理論をポップスに応用

- 感情表現の技術化:音楽理論による感情の具体的表現

- 古典と現代の融合:オーケストラとロックの完全な統合

- 物語性のある音楽:音楽による物語表現の高度化

- 技術革新への対応:新しい制作技術との柔軟な融合

これらの技法は、アニソンに留まらず、あらゆるジャンルの音楽制作に応用可能です。特に「感情表現の技術化」という概念は、作曲家が意図した感情を確実にリスナーに伝える手法として、今後さらに重要性を増していくでしょう。

次回は「複雑なコード(テンション・スラッシュコード)の自動解析」について、プログラミング技術を使った音楽理論の分析手法を詳しく解説します。田中秀和の高度な楽曲を自動分析する技術により、音楽理論学習がより効率的になります。