はじめに:AI歌声合成時代の楽曲制作革命

「AI歌声合成を使って本格的な楽曲を作りたいけど、どんな手順で進めればいいの?」

AI歌声合成技術の急速な発展により、従来は録音スタジオと専門的な歌手が必要だった楽曲制作が、個人レベルでも高品質で実現可能になりました。しかし、単にAI歌声合成ソフトを使えば良い楽曲ができるわけではありません。効率的で品質の高い楽曲制作には、適切なワークフローの構築が不可欠です。特に、従来の楽曲制作プロセスとAI歌声合成の特性を理解し、それらを最適に組み合わせることが重要になります。

この記事で学べること

• AI歌声合成を活用した効率的な制作フロー

• プリプロダクションからマスタリングまでの全工程

• NEUTRINO・VOICEVOX両方に対応した実践的手法

• プロレベルの音質を実現するための技術的ノウハウ

• トラブル回避と品質向上のためのベストプラクティス

この記事では、AI歌声合成を中核とした現代的な楽曲制作ワークフローを、初心者から上級者まで実践できる形で詳しく解説します。実際のプロジェクト例も交えながら、効率性と品質を両立させる制作手法をお伝えします。

AI歌声合成楽曲制作の全体像

制作フェーズの概要

- 企画・コンセプト設計:楽曲の方向性決定

- プリプロダクション:デモ制作、AI歌声選択

- 楽曲構成・アレンジ:楽器パート制作

- 歌詞制作・調整:AI歌声に最適化した歌詞作り

- AI歌声合成:メインボーカル生成

- ボーカル編集・調整:表現力向上のための後処理

- ミックス・マスタリング:全体音響バランス調整

- 最終確認・リリース:品質チェックと配信準備

従来制作との違い

AI歌声合成制作の特徴

- レコーディング不要:スタジオ録音が必要ない

- 修正容易性:歌詞やメロディの変更が簡単

- 時間効率:録音スケジュール調整不要

- コスト削減:歌手やスタジオ費用が不要

- 表現制御:細かなニュアンス調整が可能

Phase 1:企画・コンセプト設計

楽曲コンセプトの明確化

決定すべき要素

- ジャンル:ポップス、ロック、バラード、EDMなど

- テンポ:BPM設定(AI歌声に適した範囲考慮)

- キー:選択するAI歌声の得意音域

- ムード:明るい、切ない、激しいなど

- 対象聴取者:年齢層、趣味嗜好

- リリース形態:配信、CD、動画BGMなど

AI歌声ライブラリの選択

- 音色の適合性:楽曲イメージとの一致度

- 技術的制約:使用可能な環境・ソフトウェア

- 表現力:楽曲に必要な感情表現の幅

- ライセンス:商用利用の可否

- 音域:楽曲のメロディライン対応

ジャンル別推奨ライブラリ

最適な組み合わせ例

- ポップス:東北きりたん(親しみやすさ)

- バラード:東北イタコ(感情表現力)

- アニソン:四国めたん(キャラクター性)

- テクノ・EDM:波音リツ(クールな音色)

- 実験音楽:WhiteCUL(独特の響き)

Phase 2:プリプロダクション

デモトラック制作

デモ制作の手順

- 基本リズム作成:ドラム・ベースの簡単なパターン

- コード進行決定:楽曲の骨格となるハーモニー

- メロディライン作成:歌いやすさを考慮した旋律

- 仮歌詞作成:仮の歌詞で全体の流れ確認

- 楽曲構成確定:イントロ・Aメロ・サビなどの配置

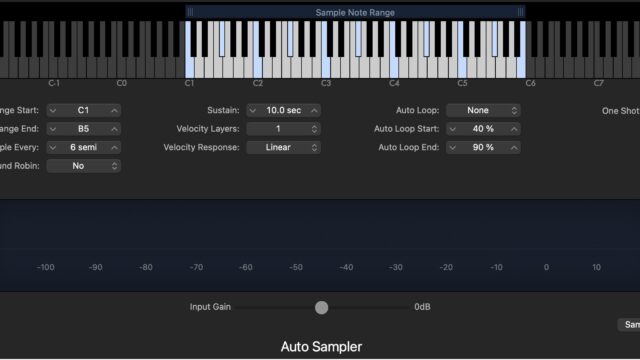

AI歌声合成テスト

- 音域確認:選択したAI歌声で歌えるか

- 発音チェック:歌詞の聞き取りやすさ

- テンポ適性:楽曲テンポでの歌唱品質

- 表現テスト:感情表現の可能性確認

使用ツール推奨

デモ制作におすすめのDAW

プリプロダクション段階では、軽量で直感的に操作できるDAWが適しています。GarageBand(Mac)、FL Studio、Cubase LEなどがおすすめです。MIDI編集機能が充実していることが重要です。

Phase 3:楽曲構成・アレンジ

楽器編成の決定

AI歌声に適した楽器構成

- リズムセクション:

- ドラム:明確なビート感

- ベース:低音域での音楽的基盤

- ハーモニー楽器:

- ピアノ・キーボード:コード進行の基礎

- ギター:リズム・メロディ両面での貢献

- メロディ楽器:

- ストリングス:感情的な厚み

- シンセリード:現代的な響き

AI歌声との音響バランス

- 周波数帯域:歌声と楽器の住み分け

- 音量バランス:歌声が埋もれない楽器音量

- 空間配置:ステレオイメージでの歌声の位置

- リズム的関係:歌声のリズムを活かす楽器配置

実践的アレンジテクニック

効果的なアレンジ手法

- レイヤリング:複数楽器での厚みある響き

- 対旋律:歌声を引き立てるカウンターメロディ

- ブレイク:歌声を際立たせる楽器停止

- ビルドアップ:サビに向けた楽器追加

- 空間演出:リバーブ・ディレイでの空間作り

Phase 4:歌詞制作・調整

AI歌声に最適化した歌詞作り

AI歌声合成向け歌詞のコツ

- 明確な発音:聞き取りやすい言葉選択

- 自然な日本語:無理のない言葉の流れ

- 音韻の配慮:歌いやすい音の組み合わせ

- 感情表現:AI歌声で表現可能な感情

- メロディとの適合:旋律に自然に乗る歌詞

歌詞のリズム調整

- 音符割り当て:歌詞の各音節と音符の対応

- ブレス位置:自然な息継ぎタイミング

- アクセント配置:強調したい言葉の配置

- 連続性確保:フレーズ間の自然な繋がり

避けるべき歌詞パターン

AI歌声合成で困難な表現

急激な音程変化を伴う歌詞、複雑な子音連続、極端に長い母音、方言や特殊な読み方などは、AI歌声合成では不自然になりがちです。シンプルで明確な表現を心がけましょう。

Phase 5:AI歌声合成実行

NEUTRINO使用時のワークフロー

NEUTRINOでの合成手順

- MusicXML準備:楽譜データの作成

- 歌詞ファイル作成:テキストファイルでの歌詞入力

- パラメータ設定:音質・表現力の調整項目

- バッチ実行:AI歌声合成の実行

- 結果確認:生成された音声ファイルのチェック

- 再調整:必要に応じてパラメータ修正

VOICEVOX使用時のワークフロー

- 歌詞入力:GUIでの直接テキスト入力

- キャラクター選択:適切な歌声ライブラリ選択

- ピッチ調整:メロディラインの手動調整

- 感情設定:表現パラメータの調整

- リアルタイム確認:即座の音声確認

- エクスポート:WAVファイル出力

品質向上のためのテクニック

高品質合成のポイント

- 適切なテンポ設定:AI歌声の特性に合わせた速度

- 音域の最適化:各ライブラリの得意音域活用

- 表現パラメータ調整:ビブラート、息遣いの細かな制御

- 分割処理:長い楽曲の部分的処理

- 複数回生成:最良の結果選択のための試行

Phase 6:ボーカル編集・調整

DAWでの音声編集

基本的な編集作業

- タイミング調整:楽器との同期精度向上

- 音程補正:微細な音程のずれ修正

- 音量調整:フレーズごとの音量バランス

- ノイズ除去:不要な音の削除

- フェード処理:自然な音の立ち上がり・減衰

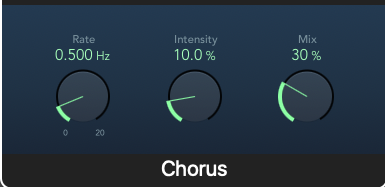

エフェクト処理

- EQ(イコライザー):

- 高域強調:明瞭度向上

- 中域調整:音色の個性強化

- 低域カット:楽器との住み分け

- コンプレッサー:

- 音量の均一化

- 存在感の向上

- 楽器との一体感

- リバーブ:

- 空間的な奥行き

- 自然な響き

- 楽曲への融合

高度な編集テクニック

プロレベルの仕上げ技術

ディエッサーでの歯擦音制御、マルチバンドコンプレッサーでの周波数帯域別処理、サチュレーションでの温かみ追加など、細かな調整により人間の歌声により近い自然さを実現できます。

Phase 7:ミックス・マスタリング

ミックス作業の要点

AI歌声を活かすミックス

- 歌声の配置:

- センター定位:明確な存在感

- 適切な音量:楽器とのバランス

- 前面配置:楽器より手前の位置

- 楽器との調和:

- 周波数住み分け:EQでの棲み分け

- 空間的配置:リバーブでの統一感

- 動的バランス:コンプレッションでの制御

マスタリング処理

- 全体EQ:楽曲全体の音響バランス

- ダイナミクス制御:音量レベルの最適化

- ステレオイメージ:左右の広がり調整

- 最終音量:配信プラットフォーム対応

- 品質確認:様々な再生環境でのチェック

Phase 8:最終確認・リリース

品質チェックポイント

最終確認項目

- 音質確認:

- 歌声の明瞭度

- 楽器とのバランス

- 全体的な音響品質

- 内容確認:

- 歌詞の聞き取りやすさ

- メロディの正確性

- 感情表現の適切性

- 技術確認:

- ファイル形式・音質設定

- メタデータの記録

- ライセンス表記の確認

配信準備

リリース形態別対応

- ストリーミング配信:

- 高音質WAV/FLAC形式

- ラウドネス規格対応

- メタデータ完備

- 動画投稿:

- 動画編集ソフト取り込み

- 音声同期確認

- 著作権表記

- CD制作:

- CD規格音質(44.1kHz/16bit)

- トラック間の無音調整

- プリマスタリング対応

効率化のためのツール・環境構築

推奨ハードウェア構成

- CPU:Intel i7以上 / AMD Ryzen 7以上

- メモリ:16GB以上(NEUTRINO使用時)

- GPU:NVIDIA RTX4060以上(高速化用)

- ストレージ:SSD 500GB以上

- オーディオIF:低レイテンシー対応

- モニタースピーカー:正確な音響確認用

ソフトウェア構成

制作環境のソフトウェア

- DAW:Cubase, Logic Pro, Studio One, Reaper

- AI歌声合成:NEUTRINO, VOICEVOX

- 楽譜作成:MuseScore(MusicXML出力用)

- 音声編集:Audacity, iZotope RX

- プラグイン:Waves, FabFilter, iZotope

トラブルシューティング

よくある問題と解決法

技術的問題への対処

- AI歌声が不自然:

- 歌詞の見直し(発音しやすい言葉へ変更)

- 音域調整(適切な範囲への移調)

- テンポ調整(歌いやすい速度へ変更)

- 楽器と馴染まない:

- EQ調整(周波数帯域の住み分け)

- リバーブ統一(同じ空間での響き)

- コンプレッション(動的バランス調整)

- 処理が重い:

- GPU使用(NEUTRINO高速化)

- 分割処理(短いセクションごとの生成)

- 低音質設定(テスト時の軽量化)

品質向上のコツ

プロ品質への近道

AI歌声合成の品質を最大限引き出すには、生成前の準備が8割を占めます。適切な歌詞作り、最適な音域設定、自然なメロディライン作成に時間をかけることで、後処理での修正を最小限に抑えられます。

実際のプロジェクト例

Case Study 1:ポップソング制作

楽曲概要

- ジャンル:J-POP

- テンポ:128 BPM

- キー:C Major

- AI歌声:東北きりたん(NEUTRINO)

- 楽曲長:3分45秒

- 制作期間:2週間

- Day 1-3:企画・デモ制作

- Day 4-7:楽器アレンジ・録音

- Day 8-10:歌詞制作・AI歌声合成

- Day 11-12:ボーカル編集・ミックス

- Day 13-14:マスタリング・最終確認

Case Study 2:アニソン風楽曲制作

特殊な要求への対応

- 高速テンポ:200 BPM(歌詞の調整重要)

- 広い音域:2オクターブ使用(音域分割検討)

- 感情表現:激しい→優しい変化(複数テイク活用)

- キャラクター性:アニメ声優風(四国めたん使用)

コラボレーション・チーム制作

役割分担の最適化

チーム制作での分業

- 作詞家:AI歌声に最適化した歌詞制作

- 作曲家:メロディ・コード進行制作

- アレンジャー:楽器編成・アレンジメント

- エンジニア:AI歌声合成・音響処理

- プロデューサー:全体統括・品質管理

ファイル共有・バージョン管理

- クラウドストレージ:Google Drive, Dropbox活用

- バージョン管理:ファイル名規則の統一

- 進捗共有:プロジェクト管理ツール使用

- 音声確認:SoundCloud等での試聴共有

将来展望と技術トレンド

AI歌声合成技術の進化

期待される技術革新

- リアルタイム高品質合成:遅延なし高音質生成

- 感情表現の高度化:微細なニュアンス制御

- 多言語対応拡充:世界展開への対応

- 個人音声学習:ユーザー独自の歌声作成

- AI作曲との連携:歌詞・メロディ・歌声の統合生成

制作ワークフローの変化予測

次世代の制作環境

将来的には、AI作曲、AI歌詞生成、AI歌声合成が統合されたワンストップ制作環境が登場すると予想されます。しかし、人間のクリエイティビティと音楽的センスはより重要になり、技術を活用したアーティスティックな表現力が求められるでしょう。

まとめ:効率的で高品質なAI歌声楽曲制作の実現

AI歌声合成を活用した楽曲制作は、適切なワークフローを構築することで、従来の制作方法を大幅に上回る効率性と柔軟性を実現できます。重要なのは、AI技術の特性を理解し、それを最大限活用できる制作プロセスを確立することです。

成功する制作の要点

- ✅ 計画的アプローチ:8つのフェーズに分けた体系的制作

- ✅ 技術的理解:AI歌声合成の特性と制約の把握

- ✅ 品質重視:各段階での丁寧な作業と確認

- ✅ 効率的ツール活用:適切なハード・ソフトウェア選択

- ✅ 継続的改善:新技術動向への対応と技術向上

- ✅ 創造性の重視:技術を活用した独創的表現

このワークフローガイドを参考に、あなた独自の制作スタイルを確立し、AI歌声合成技術を活用した魅力的な楽曲制作にチャレンジしてください。技術は日々進歩していますが、音楽の根幹にある人間の感情と創造性は変わりません。AI技術を味方につけて、より豊かな音楽表現を追求していきましょう。

制作開始への第一歩

今日からでも始められます。まずは簡単なメロディとVOICEVOXを使って、短い楽曲制作にチャレンジしてみてください。このワークフローを実践することで、AI歌声合成の可能性と楽しさを実感できるはずです。

関連記事

https://anikiblog.com/blogs/ai-vocal-library-12-comparison-2025/